オウンドメディアは、近年注目されているマーケティング手法の一つですが、他のマーケティングとの違いや、運用に必要な工数や費用がイマイチわかりづらい側面があります。

自社でオウンドメディアを始めたいけれども、そもそも言葉の意味や定義が分からないという方も多いのではないでしょうか。

このページでは、初心者に向けて「オウンドメディアとは一体何なのか」、その概要を分かりやすく解説します。

目次

オウンドメディアとは?

「オウンドメディア(Owned Media)」とは、企業が自社で運営するWebメディア全般を指します。

自社のコーポレートサイトや採用サイト・ブログを始め、SNSアカウント(Twitter・Facebook・Instagram)なども、オウンドメディアに含まれます。

ただし、一般的にオウンドメディアと呼ばれる時は、企業の「Webマガジン」「ブログ」のことを指すことが多くなっています。

オウンドメディアをより深く理解するためには、「アーンドメディア」と「ペイドメディア」との違いを把握する必要があります。

アーンドメディア・ペイドメディアとの違い

オウンドメディアを語る際にセットで出てくるのが、トリプルメディアと呼ばれる概念です。

- オウンドメディア

- アーンドメディア

- ペイドメディア

それぞれの違いは、以下の表をご覧ください。

| トリプルメディアとは? | |||

|---|---|---|---|

| 種類 | 定義 | 特徴 | 例 |

| オウンドメディア | 企業が保有する発信媒体 | 企業の記事ブログ | ・企業によるコンテンツのコントロールが可能 ・長期継続が可能 ・コストパフォマンスに長けている |

| アーンドメディア | 顧客などの第三者が発信するメディア | ・インフルエンサーのソーシャルメデイア ・オンラインのレビュー(レストランはRetty、商品はAmazonなど) |

・企業による発信コンテンツのコントロールができない ・第三者が発信するため、情報源として信頼されている |

| ペイドメディア | 企業が広告費を支払いして掲載してもらうメディア | ・Google広告 ・Facebook、インスタグラムなどのソーシャル(SNS)広告 |

・即効性が高い ・ユーザーの広告離れが進んでいる |

オウンドメディア(Owned Media)の最大の特徴は、自社で発信する内容をコントロールできる点です。そのため、ネガティブに取り上げられて、炎上するといったリスクが低いというメリットがあります。また、加えて広告費がかからず、費用対効果に優れているのも特徴です。

一方で、アーンドメディア(Earned Media)は第三者によって発信される情報のため、ユーザーに信頼されやすいという特徴があります。ただし、企業が発信内容をコントロールすることができないため、企業にとってマイナスの口コミや評価がなされることもあります。

3つ目のペイドメディア(Paid Media)は、いわゆるWeb広告のことを指します。広告を払うことで、訴求したいユーザーにアプローチすることが可能になります。ただし、Web広告に対する信頼性の低下や、常に広告費が発生してしまうことがデメリットです。

このように、トリプルメディアにはそれぞれ違いがあります。どれかが一番優れている訳ではありませんが、ケースによってはオウンドメディアを活用することが最も効果的な場合もあります。

オウンドメディアとコンテンツマーケティングとの違い

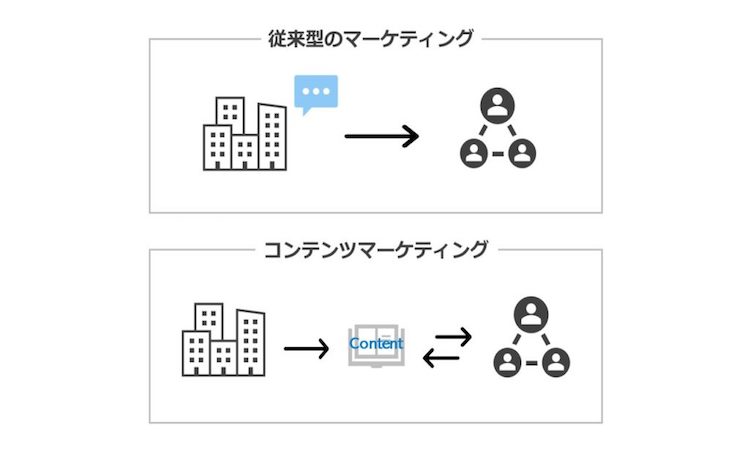

オウンドメディアをマーケティングの文脈で語る時に、よく混同されやすいのが「コンテンツマーケティング」です。

コンテンツマーケティングとは、顧客が抱えている悩みやニーズを解決するために、良質なコンテンツを発信することで顧客との接点を生み出し、顧客の獲得(リードジェネレーション)〜育成(リードナーチャリング)を図る戦略的なマーケティング手法のことを指します。

ここで言うコンテンツとは、自社メディアで発信する記事コンテンツだけでなく、動画やチラシ・メルマガ・ebook・ホワイトペーパー・SNSアカウントなど様々なコンテンツが該当します。

つまり、オウンドメディアは、コンテンツを用いて顧客の獲得や育成を目的としたコンテンツマーケティングの一つの手法と言えるでしょう。

オウンドメディアが重要視されている理由

このページをお読みいただいている方も、「オウンドメディア」というワードを頻繁に耳にする機会が多いかと思われます。

では、なぜここまで企業のマーケティングにおいて、オウンドメディアが重要になってきているのでしょうか。

1.ユーザーの広告離れ

上記でも少し触れましたが、広告の信頼度は年々落ちています。ユーザーが見たくもない広告を毎日のように浴びせられていることを考慮すれば、当然の結果と言えるでしょう。

実際に、アメリカのデジタルコンサル企業、the McCarthy Groupの調査によると、ミレニアル世代(1989年~1995年生まれ)の84%が従来の広告にネガティブな感情を抱き、更にはその広告を信用していないと言います。

また、オンライン広告を表示させなくするソフトウェアのアドブロッカーを使用している人の割合が、アメリカでは約40%にもなるとのこと。

つまり、ユーザーは、企業側から一方的に押し付けられるプッシュ型のマーケティングである広告から離れていきました。

その結果、ユーザーが知りたい情報、価値のある情報を用意し、ユーザーに見つけてもらうプル型のコンテンツマーケティングに注目が集まっています。

そのため、発信するコンテンツの媒体となり、ユーザーと長期的な関係が築けるオウンドメディアが今非常に有効なのです。

2.Google検索との親和性

広告からユーザーが離れたことに加え、もう1つオウンドメディアの重要性を高めた要素があります。それは、Googleがユーザーの行動を変えたことです。

ググるという言葉があるように、Googleは現代社会において不可欠なプラットフォームとなっています。Googleを使えば知りたい答えが見つかるとの期待がユーザーにあるため、ユーザーは自ら検索して答えを探すようになりました。

その証拠に、2016年のGoogleでの年間総検索回数は約2兆回まで上ります。Googleで検索した際に、ユーザーがたどり着くのはWEBページ。

つまりオウンドメディアを作ることで、Googleで検索したユーザーの受け皿となり、ビジネスチャンスを増やすことができるのです。

3.Web広告のクリック単価の高騰

3つ目の理由として、Web広告のクリック単価(CPC)が高騰していることが挙げられます。

「リスティング広告」や「ディスプレイ広告」に代表されるWeb広告は、広告出稿ツールの機械学習の精度が上がったことや、成果を出すためのノウハウが汎用化したことにより、従来よりも手軽にスタートできるマーケティング施策となりました。

そのため、Web広告に出稿する企業が増え、競合性が高まり、クリック単価の高騰を引き起こしています。特に、売上に直結するいわゆる「売れるキーワード」では、その傾向が顕著に見られます。

また、Web広告を利用する企業が増えたことで「複数の企業の広告をクリックして比較・検討するユーザー」も増えました。

自社のWeb広告をクリックされても最終的に他社の商品・サービスを購入するユーザーが増えたことで、Web広告の費用対効果はさらに下がりました。

Web広告では費用対効果を得られないと考えた企業が、新たにオウンドメディアマーケティングを始めるケースも多くなっています。

オウンドメディアのメリット

メリット1:費用対効果に優れている

オウンドメディアを運営するメリットの筆頭としてあげられるのは、その費用対効果の良さでしょう。広告費を一切使わずに、上手くいけば年間数百万人ものユーザーがWEBサイトを訪れてくれます。

オウンドメディアではサーバー代、ドメイン代(年間で1~2万円程度)のみで、これだけインパクトのあるWEB集客を行うことが可能なのです。

メリット2:コンテンツが資産となる

オウンドメディアで発信するコンテンツによって、ユーザーが繰り返しWEBサイトを訪問し、ファン化していきます。また、役立つ情報を発信し続けることでブランディングにも繋がるでしょう。

一過性の広告とは違い、上記のどちらもユーザーと長期的な関係を築くことが可能。つまり、オウンドメディアのコンテンツは、ファンやブランドを創り出す企業の資産となっていくのです。

オウンドメディアのデメリット

デメリット1:成果を出すのに時間がかかる

広告と違い、オウンドメディアで成果を出すのには、時間が掛かります。というのも、オウンドメディアは上位表示(検索結果の1~10位)しなければほとんど集客効果を発揮しないからです。

しかし、オウンドメディアを始めて、コンテンツを作っただけでは上位表示はできないのが現実です。

上位表示するまでには、最低でも2ヶ月は必要。長い時には、半年~1年ほどかかることも珍しくありません。そのため、オウンドメディアを始める際には、最低1年は効果が出るまで継続してみる必要があります。

短期間では成果が出ないこと。これがオウンドメディアのデメリットと言えるでしょう。

デメリット2:見えないコストがかかる

上記のように、オウンドメディアが結果を出すには時間が掛かります。

確かに、サーバー代とドメイン代のみでオウンドメディアを運営することは可能ですが、結果が出るまでの人件費など、見えないコストも考慮しなければなりません。

時間が掛かればかかるほど、コストは膨らんでいきます。

オウンドメディアを運営する4つの目的

多くの企業がオウンドメディアを運用する主な目的は「新規顧客の獲得」です。

しかし、ブランディングや採用強化、広告費の削減といった目的でオウンドメディアが運用されることもあります。

1.新規顧客の獲得(リードジェネレーション)

多くのオウンドメディアは、新規顧客の獲得(リードジェネレーション)を目的として運用されています。

例えば、自社で「勤怠管理ツール」を開発・販売していたとします。

オウンドメディアを用いて、「勤怠管理ツール おすすめ」といったキーワードで上位表示することができれば、今まさしく勤怠管理ツールの導入を考えている人事・総務担当者や経営者に、コンテンツを見てもらうことができます。

コンテンツ内で自社ツールを魅力的に訴求することができれば、お問い合わせや資料請求といったリード(見込み顧客)を生み出すことができます。

また、SEOだけでなく、Twitter・FacebookなどのSNSでの集客を見込むことも可能です。

2.ブランディング

ブランディングとは、「家電といえば、◯◯」「△△の製品は、高品質」といったブランドや製品に対する特定のイメージを顧客に抱いてもらうことです。

直接的に新規顧客の獲得を目的にするのではなく、見込み顧客に良いイメージを抱いてもらうことで、中長期的に顧客化・ファン化を促すために行われるマーケティング施策です。

例えば、マンションやアパートなど賃貸物件の紹介を行なっている「SUUMO」では、「Suumoタウン」というオウンドメディアを運用しています。

Suumoタウンでは直接的に、物件の情報を掲載するのではなく、その街のことをよく知るライターが、街の雰囲気やおすすめのスポットを紹介するコンテンツを発信しています。

将来的に引越しを考えているユーザーが、どこの街にしようか検討している時に、Suumoタウンのコンテンツと接点を持つことで、「物件探しや不動産屋さんといえば、SUUMO」というブランディングを得ることができます。

3.採用の強化

オウンドメディアは、採用の強化にも活用できます。

ブラック企業やハラスメントなどがはびこる現代。企業に対する不信感を持った求職者は多いです。気になる採用情報があっても、真っ先にネットで企業の口コミを調べるでしょう。

その際に、情報量が少ない企業や悪い口コミが多い企業は真っ先に選択肢から外されます。その点、オウンドメディアを運営しておけば、自社の情報を幅広く発信でき求職者の不信感を払しょくできます。

また、「今すぐ就職したいわけではない潜在層」とも幅広く接点を作れるので、将来的に自社の求人に応募してくれる求職者も増やせます。普段から自社の情報発信に触れている人は自社のブランドに共感してくれている状態なので、自社の求人を選んでくれる可能性が高いでしょう。

自社のブランドに共感してくれる求職者をピンポイントで集客できるので「採用時のミスマッチ」も減らせます。

4.広告費の削減

オウンドメディアは、広告費の削減にも繋がります。

広告は広告費を払っている間しか集客できず、広告費が0になれば集客効果も0になります。競合も多く資金力のある企業が「売れるキーワード」を独占しているので、費用対効果も下がります。

その点、オウンドメディアは無料で自動的に集客できます。広告だと1クリック〇〇〇円の費用が発生しますが、SEO集客すれば1クリック0円で済みます。

SNSも無料でアカウント開設や運営ができます。SNS広告を使わなくても無料で見込み客を集客できますし、コンテンツがバズれば大きな集客効果を生みます。もちろん広告も集客の手段として使えますが、クリック単価が高騰したり規約が変わったりして集客効果が一気に下がるリスクもあるので、それのみに依存するのは危険です。

「広告に依存しなくても売上を増やせる状態」を作るためにも、オウンドメディアの運営は欠かせません。

メディア運用のイメージをつける:サイト構築~運用までのステップ

オウンドメディア制作から立ち上げまでのステップを見ていきましょう。大枠の流れは、以下です。

- オウンドメディアの目的を決定する

- 戦略を立てる

- オウンドメディアを制作する

- オウンドメディアを運営する

オウンドメディアの目的を決定する

オウンドメディア構築には、サイトコンセプトや目的を明確にする必要があります。これを蔑ろにしてしまうと、ターゲットユーザーを集客できなかったり、記事ごとに訴求内容が違うといったことが生じてしまいます。

オウンドメディア全体で一貫性を持たせるためにも、この作業は必須です。

戦略を立てる

目的が決まったら、マネタイズや集客方法の戦略を立てます。狙っている市場の規模や伸び率、競合となり得る企業やメディア、自社サービスや製品の優位性を分析をしていきましょう。

オウンドメディアを制作する

目的や戦略が決まったら、早速オウンドメディアの制作に入ります。オウンドメディアの制作を一からやるのは現実的ではありません。

ここはプロに任せて外注をするのが賢い選択です。費用相場はサイト規模や依頼する範囲にもよりますが、30~100万円程度を見込んでおきましょう。

オウンドメディアの構築方法や制作手順についての詳細はこちらをご覧ください。

オウンドメディアを運営する

オウンドメディアは立ち上げて終わりではありません。むしろ立ち上げてからが本番。

メディアを一つ運用するには、かなりの労力や時間がかかります。オウンドメディアの運営に必要なことは以下の通りです。

・継続的な記事の更新

・既存記事の分析/リライト

・サイトのコンバージョン改善

オウンドメディアの立ち上げ期であれば約30記事を拡充し、継続的に記事を制作する必要があります。

また、SEOで順位が上がらない場合、その理由を分析し、記事のリライトを実施。オウンドメディアに一定数の流入が発生し始めたら、どうやってコンバージョンに繋げるかを分析していきます。

オウンドメディアの運営には、上記のことを行うリソースが必要です。オウンドメディア運営は一筋縄ではいかないということを理解しておきましょう。

オウンドメディアの運営にかかる費用

先ほど紹介したように、オウンドメディア制作を外注すれば、30~100万円程度の費用がかかります。しかし、制作完了後にも以下のような運用費用がかかるのです。

・分析ツール代:~10万円 / 月

・記事制作の外注費(5,000文字):約1~3万円

分析ツールは、Googleが提供する無料ツールもありますが、それだけだと競合サイト分析や細かな順位チェックができません。

オウンドメディアを本格的に運用していくのであれば、ツールの導入を検討しましょう。

ここまでで、オウンドメディアとは何なのか、具体的にはどう運営していけばいいのかがお分かりいただけたかと思います。

では、オウンドメディアにはどれだけの効果があるのでしょうか。次は、オウンドメディアの成功事例を見ていきます。

オウンドメディアの成功事例3選

オウンドメディアと一口に言っても、目的やターゲット層が異なります。ここでは、以下の3項目で、それぞれ事例紹介していきます。

・BtoBマーケティング

・BtoCマーケティング

・採用マーケティング

それでは、見ていきましょう。

《BtoBマーケティング》サイボウズ式

はじめに紹介するのは、サイボウズ株式会社が運営する『サイボウズ式』。

サイボウズはメール、スケジュール管理、ファイル共有など、グループでの仕事をより円滑にするグループウェアを販売しています。

そんなサイボウズ式で発信しているコンテンツは、主に会社や組織、そして働き方に関してです。

最近のコンテンツには、『週休3日制って、本当に実現できるんですか? 休息の専門家に聞いたら「1日ごとの行動計画が必須」だとわかった』があります。

こちらは、週休3日制の合理性や成功させるためのポイントをまとめた記事コンテンツです。マイクロソフトが週休3日制を導入すると発表したことを受け、従来の働き方に対して一石を投じる内容となっています。

他には、『大事な商談の日なのに、保育園に預けられない─両親の代わりに営業チームで子守をした話』などがコンテンツとして有名。改めて働くとは何か、チームとは何かを考えさせてくれるコンテンツです。

このように、サイボウズ式では『グループで働くこと』に関して有益なコンテンツを配信し続けることで、サービスであるグループウェアの継続的な認知拡大、導入検討を促しています。

《BtoCマーケティング》スカイスキャナー

続いて紹介するのは、格安の航空チケットを検索できるサービスを提供しているスカイスキャナー。海外に行く際に利用される方も多いのではないでしょうか。

そんなスカイスキャナーは、「旅行に行きたいけどどこに行けば良いかは決まってない」と言ったような潜在層へアプローチするために、オウンドメディアを運営中です。

オウンドメディアには上記の『世界遺産に泊まれるホテル5選【ヨーロッパ編】』のような、旅行の魅力を伝えてくれる記事コンテンツが揃っています。

その記事コンテンツでは、魅力的な旅行先やユニークなホテルを紹介しており、ユーザーのニーズを喚起します。

記事コンテンツの中で、『そこまでのチケットを検索する』や『このホテルを予約する』といったコンバージョンポイントが自然かつあらゆる場所に散りばめられており、潜在層を顧客化する仕組みができているのが特徴です。

《採用マーケティング》Merucan

最後に成功事例として紹介するのは、株式会社メルカリが運営する、採用のためのオウンドメディア、『Merucan(メルカン)』です。

ここではメルカリが大切にする想いや、働く人の"今"が発信されていています。

このような社内の情報をコンテンツとして発信することで、応募者はこの会社に合うかどうかのカルチャーフィットを事前に測れます。その結果、より会社の雰囲気に合う応募者の割合が増え、採用の質が高まるのです。

オウンドメディアはこのように、採用や広報マーケティング戦略の1つとしても活用できます。

まとめ

この記事では、『オウンドメディアとは何か』から、オウンドメディアの具体的な成功事例まで解説してきましたが、いかがでしたか。

オウンドメディアは成果が出るまでに時間がかかるというデメリットがありますが、成功した際の安定した集客力は非常に魅力的です。