近年、AIの技術進化により、SEO対策への生成AIの活用が注目されています。特に、記事の企画や構成の作成、文章の生成など、コンテンツ制作を効率化する手段としてChatGPTなどの生成AIが利用され始めています。またAIライティング機能を搭載したSEOツールも増えてきています。

しかし、AIだけで完璧なSEO対策を実現することは難しいのが現状です。AIが生成するコンテンツは、特定のルールやデータに基づいていますが、情報の正確性や専門性に限界があり、また内容に独自性・オリジナリティが持たせることが難しく、AIだけでSEO対策を完結させることは難しい状態です。

このページでは、ChatGPTなどを利用したAIライティングをSEO対策にどのように活用できるか、そのメリットや注意点について詳しく解説します。また、おすすめのAIライティングツールやAIライティング機能を搭載としたSEOツールを紹介します。

生成AIの進化によって、GoogleもAIが生成したコンテンツへの見方を変えつつある今、AIを正しく理解し、SEOに効果的に活用する方法を学びましょう。

この記事でわかること

AIでSEO対策はできる?

結論からお伝えすると、AIだけで完璧なSEO対策はできません。

最近では、生成AIの性能向上により、キーワード調査や記事制作、文章校正などSEO対策の一部業務を効率化できるようになりました。実際、AIライティングツールやAI画像生成ツールのサービスも増え、生成AIに対する期待も高まっています。

しかし、AIはまだユーザーの感情やニーズを完全に理解したり、生成するコンテンツに独自性を持たせることが難しいため、AIだけで完璧なSEO対策を実施するのは不可能でしょう。

AIは大量のデータを処理してパターンを見つけるのが得意ですが、SEOではユーザーの検索意図を理解し、感情やニーズを考慮したコンテンツの作成が求められます。

また多くのAIライティングツールは、インターネット上の公開データをもとにコンテンツを生成します。そのため、独自性を求められるSEOでは、AIが生成した文章をそのまま使うことが適切ではありません。加えて、AIライティングツールの出力結果は必ずしも正確ではありません。

ほかにも、Googleなどの検索エンジンが定期的にアルゴリズムを更新していることや、コンテンツの質や信頼性を重視する傾向が強まっていることから、人間の判断や手直しが必要です。

これらの理由から、AIはSEOに役立つツールではあるものの、AIのみで完璧なSEO対策を行うことは難しいといえます。

ChatGPTなどの生成AIのSEO対策への部分的な活用は可能

AIだけで完璧なSEO対策をすることは難しいですが、使い方次第でAIはSEO対策に非常に役立ちます。

例えばChatGPTの場合、SEO対策に効果的なキーワードの選定、検索意図や競合記事の分析、SEO対策を意識した見出しや本文の作成などが可能です。

AIに任せられる作業を振り分け、ユーザーの感性やファクトチェックは人の手で行うことで、効率的なSEO対策が実現できるでしょう。

また、Googleは「高品質なコンテンツであれば制作方法を問わず評価する」としており、ChatGPTなどの生成AIをSEO対策に活用すること自体は問題にしていません。

2023年2月、Googleは「AI生成コンテンツに関するGoogle検索のガイダンス」を発表し、その内容の一部抜粋が以下です。

Googleのランキングシステムは、E-E-A-T(専門性、経験、権威性、信頼性)で表される品質を満たした、オリジナルかつ高品質のコンテンツを評価することを目的としています。

コンテンツがどのように制作されたかではなく、その品質に重点を置くGoogleの姿勢は、信頼できる高品質な検索結果をユーザーに提供するうえで、長年にわたって有用な指針となってきました。

AI生成のものを含め、自動化を利用したコンテンツすべてがスパムであるとは限らないことを認識することは重要です。自動化はこれまでも長い間、スポーツの試合結果、天気予報、文字起こしなどの有用なコンテンツの生成で使用されてきました。AIは表現と創作の新しいかたちを生み、優れたウェブコンテンツの作成に役立つ重要なツールとなる力を備えています。

コンテンツの作成方法を問わず、Google 検索で成功を収めるには、E-E-A-T の品質を満たす、オリジナルで高品質な、ユーザー第一のコンテンツの制作を意識する必要があります。

上記のように、発信する情報が専門性や信頼性が高いもの、自身の経験に基づいたもの、権威がある執筆者あるいは監修者がまとめたものなどの高品質なコンテンツは、制作方法を問わず評価すると公言されています。

そのため、より良い情報をユーザーに届けるために、AIをSEO対策やコンテンツ作成に利用することは、Googleからの評価にもつながるでしょう。

大量コンテンツはスパムと見なされることも

先述の通り、Googleは「AI生成コンテンツに関するGoogle検索のガイダンス」で、AIでコンテンツを生成することに対し、肯定的な姿勢を見せています。

また、Googleは2023年8月から「生成AIによる検索体験SGE(Search Generative Experience)」の試験運用を開始し、翌年2024年8月ごろに「AI Overview」の提供を開始していることから、生成AIを積極的に活用しているといえます。

しかし、一方でGoogleウェブ検索のスパムに関するポリシーには、以下の記述もあります。

大量生成されたコンテンツの不正使用とは、ユーザーをサポートすることではなく、検索ランキングの操作を主な目的として大量のページを生成することを指します。この不正行為は通常、ユーザーにとってほとんどまたはまったく価値がなく、独自性のないコンテンツをその作成方法は問わず、大量に作成することに特化しています。

大量生成されたコンテンツの不正使用の例には次のものがありますが、これらに限定されません。

・生成AIツールまたはその他の同様のツールを使用して、ユーザーにとっての価値を付加することなく大量のページを生成すること

・フィード、検索結果、その他のコンテンツをスクレイピングして、ユーザーにとってほとんど価値がない大量のページを生成すること(類義語生成、翻訳、その他の難読化手法などを使用)

・複数のウェブページからのコンテンツを、価値を加えることなくつなぎ合わせたり組み合わせたりすること

・コンテンツを大量生成したことを隠す目的で複数のサイトを作成すること

・検索キーワードは含んでいるものの、閲覧者にとってほとんどまたはまったく意味がないコンテンツのページを大量に作成すること

上記のように、検索順位をあげることを目的として大量のページを生成する行為は、ユーザーにとって価値がないだけでなく独自性もないため、Googleはスパム行為として禁止しています。

特に「生成AIツールまたはその他の同様のツールを使用して、ユーザーにとっての価値を付加することなく大量のページを生成すること」は、AIツールを活用する上で押さえておかなければいけません。

また、2022年8月に発表された、ユーザーにとって有益なコンテンツを評価する「ヘルプフルコンテンツアップデート」は、2024年3月にGoogleのコアランキングシステムとしてアルゴリズムに組み込まれるようになりました。

これらGoogleが公表している情報や動きから、AIを使ったSEO対策では「情報に信頼性や専門性を持たせること」や「独自性があること」、「ユーザーに有益であること」などが重要であるといえます。

AIライティングをSEOに活用するメリット

続いてAIによるライティングをSEO対策に活用するメリットを解説します。

AIライティングの活用メリットは工数削減や人件費の削減、品質担保などが挙げられます。

記事制作工数の削減

1つ目のメリットは、記事制作にかかる工数の削減です。

一般的にキーワードの調査や構成案の作成、実際の執筆といった記事の制作作業には10~15時間ほどかかりますが、AIライティングツールの活用でこれらの業務を効率化し、数時間程度で記事を制作することもできます。

特に、商品説明文のような一定のフォーマットに沿ったコンテンツの作成では、AIがテンプレートを基にコンテンツを生成するため、手作業よりも早くコンテンツを制作できます。

また、生成AIは誤字脱字のチェックや文法の修正も可能なため、時間や労力の節約に加えてコンテンツの質向上も可能です。

ライターの人件費や外注費などのコスト削減

2つ目のメリットは、人件費や外注費などのコスト削減です。

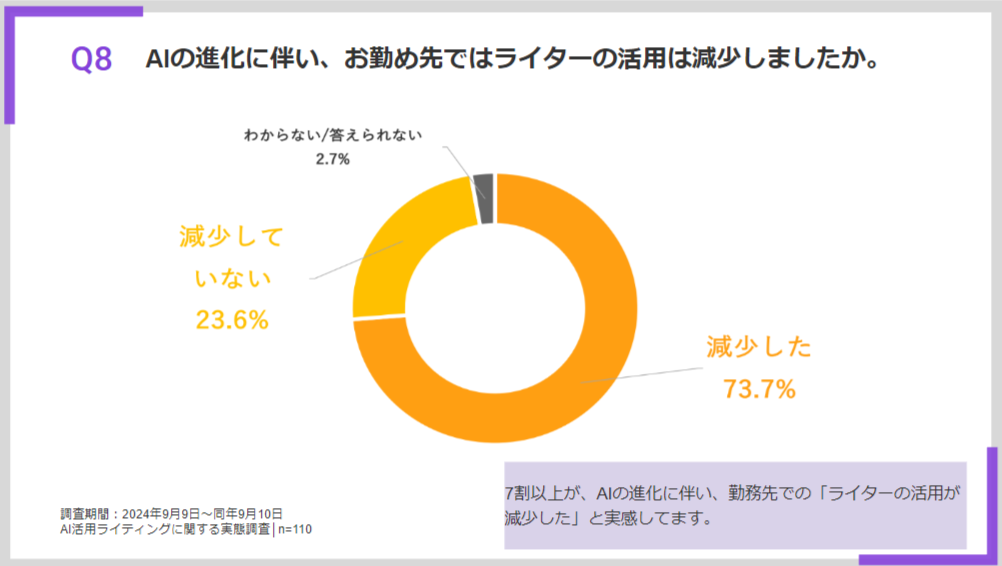

こちらは、弊社で実施した「AIを活用したライティング」に関するアンケート結果です。画像から、多くの企業でライターの人数が減少していることがわかります。これは、AIライティングの導入により、人件費や外注費の削減が可能になったためと考えられます。

従来のSEO対策では、専門的な知識を持つ従業員や外部の専門業者に依頼する場合も多く、人件費や外注費などの費用がかかりがちでしたが、AIライティングツールの導入で、これらのコストの削減も可能です。

例えば、キーワードの調査や選定、コンテンツの企画、文章の執筆や校正などの作業にAIを利用することで、作業時間が短縮され、結果として人件費を削減できます。また、外注に頼る頻度も減るため、外注費も抑えることができます。

さらに、AIは24時間365日稼働でき、時間外労働や休日出勤などの追加の人件費も発生しません。特に大規模WEBサイトの運営企業やコンテンツ制作会社にとって、AIライティング機能の利用はメリットが大きいと言えます。

コンテンツや文章の品質の一定化

3つ目のメリットは、コンテンツや文章の品質の一定化です。

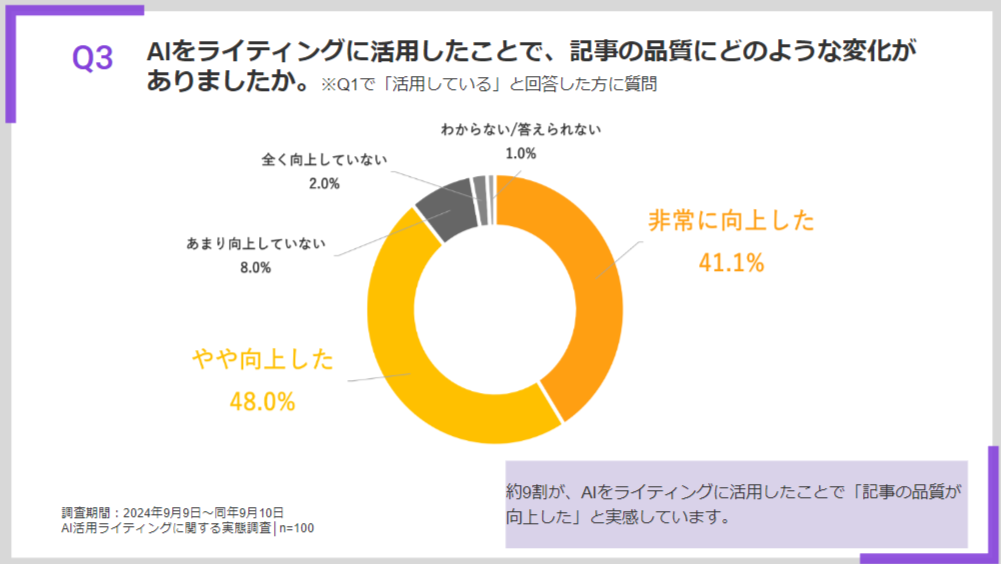

こちらは、弊社で実施した「AIを活用したライティング」に関するアンケート結果です。画像の通り、「品質の向上を感じている」と回答した方が89%を占めています。AIは人間のような個人差による変動がなく、安定した品質の文章を自動生成できることが強みです。

人がコンテンツを作成する場合、知識や経験の違いによって文章の書き方やトーン、品質に差が出る場合もありますが、AIライティングツールを利用すれば表現やトーンを一貫させることができ、品質のバラツキを抑えることができます。

特に、大規模なWEBサイトやブログを運営している場合、複数の執筆者が関わることで文章表現にバラツキが出やすく、AIライティングのメリットも大きくなります。また、AIは膨大なデータを学習しているため、専門知識がない執筆者でも信頼性の高い情報を提供することができます。

統一された表現や一貫性のある文章は、ユーザーにとって読みやすく理解しやすいものとなり、結果としてサイト全体の信頼性向上も期待できます。

AIをSEOに利用する前に確認すべき注意点

ここからは、Googleのスパムポリシー以外でSEO対策にAIを利用する前に確認すべき注意点を紹介します。

AIの特性を理解し、AIでは対応がまだ難しいことを人間の手で補い、高品質なコンテンツを作成しましょう。

専門性の高い分野には向かない

1つ目の注意点は、AIライティングは専門性の高い分野には向いていないことです。

例えば、医療や法律、倫理などの分野では、正確な情報が非常に重要であり、誤った情報が致命的な結果を招くことがあります。そのため、大量のデータを基にコンテンツを生成するAIは、その情報の正確性や最新性の保証が難しいことから、それらの分野でAIの活用は向いていません。

特に、法改正が頻繁に行われる法律に関するコンテンツの場合には、最新の情報を反映と専門的な視点が求められるため、それらの知識や経験がある執筆者または監修者が必要となります。また、製造業のようなインターネット上に情報があまり公開されていない分野の場合は、AIが学習しきれていない可能性が高いため、自動生成されるコンテンツの内容が薄くなりやすいです。

AIは一般的な情報を提供する能力に優れていますが、医療や法律、製造業など専門的な知識を持つ人間が書いた記事と比較すると、その内容の深さや正確さにおいて劣ると覚えておきましょう。

情報が最新ではない場合がある

2つ目の注意点は、AIが生成する情報は最新ではない場合もあることです。

AIライティングツールによっては、保有するデータベースが最新ではない場合があり、古い情報に基づくコンテンツが生成される可能性があります。そのため、情報が常に変化する株式市場や商品市場、不動産などの業界ではAIを活用したコンテンツ制作は難しいといえます。

例えば、アメリカ大統領選挙のような株価が急変動する状況や、自然災害などの影響で不動産市場の動向が急激に変わる場合などでは、AIが提供する情報は正確である保証がないため、現在の状況に即した内容が提供できず、ユーザーにとって役立たない情報となる可能性もあります。

また、金融や投資、経済など、お金に関する情報は複数の要因で情報が変化することもあり、単純なデータ解析では理解しきれない複雑な背景も存在します。AIはこれらの複雑な要因を全て考慮に入れてコンテンツを生成するのが難しいため、人間の専門知識や洞察力が必要となります。

情報が更新されにくい場合であればAIは活用できますが、頻繁に情報が変動する分野のコンテンツ制作ではAIの活用は難しいと覚えておきましょう。

独自性やオリジナリティの不足

3つ目の注意点は、AIが生成する内容には独自性やオリジナリティが欠けることです。

生成AIは、過去のデータや既存の情報を基にコンテンツを生成するため、独自の視点や経験に基づく情報を提供することが難しい場合があります。

例えば、特定の業務手順や個人の経験談をもとにした記事は、その人ならではの視点やノウハウが反映されることで価値が高まりますが、AIが生成するコンテンツは一般的な情報をまとめただけのものになりがちです。また、AIが生成するコンテンツは同じテンプレートや構造を使用する場合もあり、読み手にとっては新鮮味が欠けることがあります。

さらに、Googleは独自性のある高品質なコンテンツを評価する傾向があるため、独自性の欠如は検索順位に直接的な影響を及ぼす可能性があります。

AIが生成するコンテンツに対して独自性やオリジナリティを保つためには、独自の視点や研究結果、具体的な経験談などの人間の手による情報の追加が必要と言えます。

コピーコンテンツのリスク

4つ目の注意点は、コピーコンテンツの可能性があることです。

AIが自動生成するコンテンツは、インターネット上に公開されているデータを基に学習し、他の既存のWEBページで記載されている情報を組み合わせることが多いため、場合によっては悪意の有無と関係なく、外部サイトのコピーコンテンツになる可能性があります。

特に、一般的なテーマやよくある質問に対する回答など、広く共有されている情報を基にしたコンテンツでコピーコンテンツになりやすいです。また、逆に専門性が高く、限られた情報しか公開されていない分野の場合も、AIが学習するコンテンツに偏りがあるため、他社のコンテンツに近いテキストが生成されてしまうことがあります。

検索エンジンにコピーコンテンツと判断されてしまうと、スパムと判断され検索順位が低下してしまうため、生成AIでコンテンツを自動作成する場合は、コピーコンテンツになっていないかチェックツールなどを利用し確認した上で公開しましょう。

人間よるチェックや編集が必要

5つ目の注意点は、人間によるチェックや編集が必要なことです。

AIライティングツールによるコンテンツの作成は必ずしも完全なものではなく、場合によっては事実でない情報、誤情報が生成するコンテンツ内に含まれる可能性があります。

例えば、AIが作成する文章は一見すると自然で信頼性が高いように見えますが、実際には事実と異なる情報が含まれている場合があります。特に専門性の高い分野や最新の情報が求められる分野では、この可能性が高まります。また、AIは特定の文脈やニュアンスを正確に理解することが難しいため、微妙なニュアンスや専門用語の誤使用が発生することがあります。

誤情報を含むコンテンツを公開すると、ユーザーの信頼を失うだけでなくSEOの評価を下げることにもつながり、コンテンツの品質を保証するためには必ず人間によるチェックや編集が必要です。

AIの活用でSEO対策を効率化することは可能ですが、誤った情報の拡散を防ぎ、ユーザーに正確で信頼性の高い情報を提供するために、適切なチェック体制を整えましょう。

【プロンプト紹介】AIでSEO対策する実践ステップ

キーワードの調査・分析や選定

タイトルや見出しの作成、構成案のアイディア出し

文章の執筆(ライティング)

文章のチェックと修正・SEO最適化

公開後の記事測定とリライト

6 SEO対策に活用できるAIライティングツール5選【無料/有料】

最後に、SEO対策に活用できるAIライティングツールのおすすめを5つ紹介します。ツールによりできることが異なるため、どんな業務を効率化したいのかを意識してAIライティングツールを選びましょう。

EmmaTools(エマツールズ)~日本語対応のオールインワンSEOツール

最初におすすめするAIライティングツールは、EmmaTools(エマツールズ)です。

EmmaToolsは、株式会社EXIDEAが提供する日本語対応のオールインワンSEOツールで、AIを活用した記事の構成作成や文章の執筆、記事のリライトができます。また、コンテンツ作成以外に、Googleの検索結果順位の計測や対策キーワードの調査、競合サイトの上位表示中のキーワードの分析なども可能です。

EmmaToolsには、個人向けプランと法人向けプランがあり、利用可能な機能や利用可能回数、料金がが異なります。無制限ですべての機能を利用する場合には、法人プランの契約が必要ですが、7日間の無料トライアルも可能です。

ChatGPT~無料で記事構成・本文作成が可能

2つ目のAIライティングツールは、ChatGPTです。

ChatGPTは、アメリカのOpen AI社提供するチャット型の生成AIサービスで、対策キーワードやタイトル、見出し、構成などの指示を与えると、指示に沿ったコンテンツを作成してくれます。また人間に話しかけるように質問をすると、人間が答えたような回答をしてくれます。他に、テキストの記事制作だけでなく画像の制作も可能です。

日本語にも対応し、無料で利用可能な点がおすすめですが、無料アカウントでは1日に使用できる回数の制限があるため、注意しましょう。

Catchy(キャッチー)~キャッチコピー・文章作成に

3つ目のAIライティングツールは、Catchy(キャッチー)です。

Catchyは、株式会社デジタルレシピが提供するテキスト生成ツールで、記事の文章やWEB広告のキャッチコピーを作成できます。またYouTubeの企画や新規事業、会社名のアイディア出しにも活用可能です。

無料プランもありますが、ある程度の回数を利用する場合には有料プランの契約が必要となります。

BringRitera(リテラ)~SEO対策から記事の計測・リライトもサポート

4つ目のAIライティングツールは、BringRitera(リテラ)です。

BringRiteraは、株式会社BringFlowerが提供するAIライティングツールで、コンテンツの作成や検索順位の測定、AIモデルを使った画像生成ができます。また、日本語以外に英語や韓国語、中国語(簡体字)、台湾語(繁体字)、香港語(繁体字)の言語に対応したコンテンツの制作も可能です。

月々に作成できる記事数や順位を計測できるキーワード数など、各機能の利用回数はプランにより異なり、自身の利用頻度に適したプランを選びましょう。

AIをSEO対策に活用しよう

5つ目のAIライティングツールは、Transcopeです。

Transcopeは、シェアモル株式会社が提供するAIライティングツールで、キーワードやURL、画像ファイルなどからコンテンツを生成できます。またコンテンツの作成以外に、検索順位の計測や音声の文字起こしも可能です。

Transcopeは、無料プランを含むすべてのプランで毎月の生成可能文字数に上限があり、文章量が多い記事を作成する場合や多くの記事を作成する場合は、上位プランの契約が必要です。

これからのAIライティングとSEOに対する考え方

SEO対策では、原則として「独自性がありユーザーにとって有益な高品質なコンテンツ」が求められます。

AIライティングツールを活用すれば、キーワードの調査や選定、構成案のアイディア出し、執筆作業といったSEOに関する業務を効率化できるだけでなく、工数や人件費を抑えることも可能です。しかし、一方で生成AIは専門性が高い分野や最新情報、独自性を含めたコンテンツ制作に弱いという弱点もあり、AIを万能視するのは危険です。

これからのSEO対策は、AIによる効率化と同時に、人間が専門知識や独自性、正確性を保証することで、より質の高いコンテンツの制作が求められます。

当サイトが提供するAIライティングにも対応したSEO対策ツール・EmmaToolsでは、対策したいキーワードを入力することで、独自のロジックに基づいたタイトルの生成や構成の作成、執筆が可能です。また、上位表示している競合他社サイトの分析や他社サイトに似たような表現がないかを確認するコピー率チェック機能も搭載しています。

現在、EmmaToolsでは7日間の無料トライアルも可能で、ご興味がある方はぜひお試しください。