音声生成AIは、AI技術を活用して自然で人間らしい音声を作り出すツールで、ナレーションや音声読み上げ、広告など多様な用途で活用されています。従来の音声合成ソフトと異なり、イントネーションや感情表現を加えたリアルな音声を生成できる点が特徴です。

また、個人の声をサンプルにして音声を再現する技術も進化しており、マーケティングや教育、コンテンツ制作など幅広い場面で利用が広がっています。音声生成AIツールには、商用利用の可否や対応言語、イントネーション調整の有無など、選ぶ際に注目すべきポイントがあります。

このページでは、最新の音声生成AIツールのおすすめ7選を詳しく解説するとともに、従来の音声合成ソフトとの違いや、メリット・デメリットについても触れます。音声生成AIツールの特徴と活用することで得られるメリット・デメリットを参考に最適な音声生成AIツールを見つけましょう。

この記事でわかること

音声生成AIとは?

音声生成AIとは、AI技術を用いて自然な音声を生成する技術を指します。

この技術は、大量の音声データをAIモデルに学習させることで、人間の話し方や抑揚、感情のニュアンスを再現できる仕組みを持っています。音声生成AIは、入力されたテキストを音声に変換するだけでなく、イントネーションや感情を含んだ発話を可能にする点が特徴です。

具体的な活用用途としては、ナレーションや広告、カスタマーサポートでの自動応答、教育現場での音声教材の作成などが挙げられます。

また、キャラクターボイスの生成や、個人の声を再現するパーソナライズド音声の作成にも利用されています。従来の音声生成技術と比較して、音声生成AIはより人間らしい自然な発話が可能で、幅広い場面での実用化が進んでいます。

音声合成ソフトや音声読み上げとの違い

音声合成ソフトや音声読み上げは、主に事前に用意された音声データや規則に基づいてテキストを音声に変換する技術で、単調な抑揚や機械的な音声が特徴です。

一方、音声生成AIは、機械学習やディープラーニングを活用して膨大な音声データを学習することで、自然な抑揚や感情表現を持つ人間らしい音声を生成します。この違いにより、音声合成ソフトでは限られた固定音声の選択肢しかないのに対し、音声生成AIは特定の声を模倣したり、年齢や感情、性別に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

また、音声合成ソフトはナビゲーションや基本的な読み上げなど限定的な用途に使われるのに対し、音声生成AIは映画やゲームキャラクターの声、広告ナレーション、AIアシスタントなど幅広い分野で活用されています。

さらに、音声生成AIはリアルな声の再現だけでなく、イントネーションや息遣いといった微細な表現も可能で、プロフェッショナルな音声コンテンツの制作を支えます。このように、音声生成AIは従来技術を超える多機能性と表現力を持ち、音声の活用シーンを大きく広げています。

自分の声は音声生成AIで作成できる?

音声生成AIを利用すれば、自分の声を基にした音声を作成することができます。この技術は「音声クローン」として知られ、個人の声をAIに学習させることで、テキストを入力すると、その人の声で読み上げる音声を生成する仕組みです。

具体的には、自分の声を録音し、その音声データをAIに提供することで、声の特徴やイントネーション、話し方の癖を学習させます。この学習を経て、生成されたモデルを使用することで、自分の声でさまざまな文章を読み上げることが可能になります。

音声クローン技術は、ナレーションや動画制作、カスタマーサービスのパーソナライズ化など、多岐にわたる分野で活用されています。

音声生成AIツールでできる5つのこと

こちらでは、音声生成AIツールでできることを5つ紹介しています。

テキストを音声に変換する

1つ目は、テキストを音声に変換です。

音声生成AIツールは、入力されたテキストを自然な音声に変換する機能を持ち、多様な用途で活用されています。

例えば、ナレーションの自動生成により、動画制作の効率を向上させることが可能です。従来の音声録音では、ナレーターの手配や収録に時間とコストがかかる一方で、音声生成AIを利用すれば、テキストを入力するだけで瞬時に音声が生成され、修正や調整も容易に行えます。

さらに、eラーニングや企業の研修資料の音声化にも活用され、学習コンテンツのアクセシビリティが向上します。また、カスタマーサポートの自動応答システムに組み込むことで、24時間対応が可能となり、問い合わせ業務の効率化を実現できます。加えて、視覚障がい者向けの音声読み上げツールとしても活用され、書籍やニュース記事を音声で提供することで、情報へのアクセスを支援します。

このように、音声生成AIはさまざまな分野で利便性を高め、業務効率の向上や情報格差の解消に貢献する技術として注目されています。

特定の人物の声を再現する

2つ目は、特定の人物の声を再現です。

この技術は、ディープラーニングを活用し、膨大な音声データを学習することで実現されます。話し方やイントネーション、声の質を細かく分析し、それらの特徴を忠実に再現することが可能です。

例えば、有名なナレーターや俳優の声を再現し、映画の吹き替えやオーディオブックの制作に応用することができます。また、企業のカスタマーサポートでは、自動応答システムに導入し、特定の広報担当者の声を再現することで、ブランドの一貫性を維持する活用事例もあります。

さらに、株式会社CoeFontの「CoeFont」はAIによる音声合成サービスを展開しており、個人の声を学習させて、自然な音声を生成できます。一方で、この技術は音声の偽造や悪用のリスクを伴うため、安全な運用を確保するために、適切な管理体制の構築と倫理的なガイドラインの整備が求められます。

参照元:https://www.coefont.com/ja/

音声の感情やイントネーションの調整する

3つ目は、音声の感情やイントネーションの調整です。

ナレーションやキャラクターボイスの表現力が向上し、より自然な音声を生成できるようになります。例えば、企業のプロモーション動画では、製品の魅力を伝えるために情熱的な口調を用いたり、落ち着いたトーンを設定して信頼感を与えることが可能です。

また、カスタマーサポートの自動応答システムでは、親しみやすい話し方や丁寧な語調を選択することで、顧客対応の品質を高めることができます。このような調整機能を活用することで、目的や聞き手に適した音声を提供し、より効果的なコミュニケーションを実現できます。

音声データの要約や分析する

4つ目は、音声データの要約や分析です。

例えば、会議やインタビューの音声をテキストに変換し、自動で要点を抽出することで、必要な情報を簡潔に把握できるようになります。議事録作成では、長時間の音声データを短縮し、発言者ごとの内容を整理する機能が活用されます。また、カスタマーサポートやコールセンター業務においては、顧客の問い合わせ内容を分析し、頻出する質問や課題を特定することで、対応の最適化やサービス向上につなげることが可能です。

これにより、マーケティングや営業活動の戦略立案にも応用が広がっています。音声生成AIを導入することで、大量の音声データを効率的に処理し、業務の精度向上と生産性の向上を実現できます。

多言語で音声を生成または翻訳する

5つ目は、多言語で音声を生成または翻訳です。

この技術を活用することで、一つの言語で入力されたテキストを、異なる言語に翻訳しながら、自然な音声として再生することが可能になります。

例えば、英語で作成されたプレゼンテーション資料を、日本語や中国語、フランス語などの複数の言語に自動変換し、ナレーション付きの資料として作成することができます。また、観光業やカスタマーサポートの分野では、多言語対応の音声AIが、訪日観光客向けのガイド音声や、国際的な問い合わせ対応の場面で活用されています。

さらに、教育分野においても、学習者が外国語の発音やリスニングを練習する際に、正確な発音で音声を再生する機能が役立ちます。このように、音声生成AIツールの多言語対応機能は、言語の壁を越えた円滑なコミュニケーションを実現し、国際的なビジネスや教育の場面で大きな効果を発揮します。

音声生成AIツールのメリット・デメリット

こちらでは、音声生成AIツールを使うメリット、デメリットを2つずつ紹介しています。

メリット①:人件費を削減できる

音声生成AIツールを利用するメリットの1つ目は、人件費の削減です。

従来、ナレーションや音声コンテンツを作成する際には、プロのナレーターや声優を雇う必要があり、収録スタジオの手配や調整に多大なコストと時間がかかっていました。しかし、音声生成AIを導入することで、テキストを入力するだけで自動的に高品質な音声を生成できるため、人件費やスタジオ利用料などの大幅な削減が可能になります。

例えば、動画のナレーションや広告の音声、eラーニング教材などの制作では、必要な音声を短時間で効率よく作成できるため、予算の制約があるプロジェクトや大量の音声コンテンツが必要な場合に特に有効です。

このように、音声生成AIは、コスト削減と同時に制作の効率化を実現するツールとして注目されています。

メリット②:クオリティを一定に保てる

2つ目のメリットは、作成する音声データのクオリティを一定に保てることです。

従来、ナレーションやアナウンスの収録では、人間の声優やナレーターが担当しており、声のトーンやテンポ、抑揚に個人差が生じることが一般的でした。また、喉の疲労と声の調子が出ることで、全体のクオリティを均一に保つことが難しい場合がありました。

これに対して音声生成AIは、あらかじめ設定した声の特徴やテンポ、抑揚を基に音声を生成するため、時間や回数に関係なく安定した音声品質を提供します。例えば、企業のコールセンターで同じアナウンスを何度も流す場合や、教育用動画でのナレーションを作成する際、初回から最後まで一定のクオリティで音声を生成できるため、聞き手に対して信頼感やプロフェッショナルな印象を与えることが可能です。

さらに、プロジェクトごとに異なる音声スタイルを設定できるため、どの場面でも適切な品質を確保できます。このように、音声生成AIは一貫したクオリティを維持する点で非常に優れたツールと言えます。

デメリット①:不自然な音声がある

1つ目のデメリットは、不自然な音声があることです。

音声生成AIは高度な技術により、自然な抑揚や発音を再現できますが、言語の文脈やニュアンスを完全に理解できない場合があります。その結果、イントネーションが不自然になったり、感情の込め方が不適切だったりするケースが生じます。

例えば、商品紹介動画で強調すべきポイントに抑揚が足りず、平坦なトーンで読み上げられると、聞き手の印象が薄くなることがあります。また、感情的な場面や複雑な言葉遣いを含む台本では、生成された音声が状況に合わないこともあり、聞き手に違和感を与えることがあります。

さらに、固有名詞や専門用語が多い内容では、発音が正確でない場合があり、これが音声の自然さに影響を与えることもあります。この問題を回避するためには、生成された音声を確認し、必要に応じて調整を加える作業が欠かせません。特に感情的な場面やニュアンスが重要なコンテンツでは、音声生成AIの調整が重要となります。

デメリット②:偽造や悪用の懸念がある

2つ目のデメリットは、偽造や悪評の懸念があることです。

音声生成AIを用いれば、リアルな音声を簡単に作成できるため、本人の許可を得ずに特定の人物の声を模倣することが可能になります。この悪用の例として、著名人や企業の代表者の声を偽装して信頼性を装い、詐欺行為や虚偽の情報拡散に利用されるケースが挙げられます。

例えば、模倣された声を使って緊急の資金援助を求める詐欺が発生する場合があります。このような音声は、生成AIツールの高い精度によって聞き分けが難しく、本物と錯覚させる危険性があります。また、偽造された音声を使って誤った情報を広めることで、企業の信頼や個人の評判が損なわれるリスクも存在します。

さらに、生成AIが悪意を持つユーザーに利用されることで、プライバシー侵害や社会的混乱を引き起こす可能性もあります。これらの問題を防ぐためには、音声生成AIツールを提供する企業が倫理的な利用を促進するためのガイドラインを設け、不正使用を防止する技術的な対策を導入することが重要です。また、ユーザー側も利用時に倫理的な配慮を欠かさない姿勢が求められます。

音声生成AIツールおすすめ7選

こちらでは、おすすめの音声生成AIツールを7つ紹介します。

Canva

引用元:https://www.canva.com/ja_jp/features/ai-voice-generator/

1つ目の音声生成AIツールは、Canvaです。

Canvaは、テキストを入力するだけでAIが自然なナレーション音声を生成し、動画やプレゼンテーションに簡単に組み込むことができます。多言語に対応しているほか、豊富な声のバリエーションも用意されているため、誰でも手軽にナレーション付きのコンテンツを制作できます。

また、アカウントを作成すれば無料で利用できるのも魅力です。さらに、Canvaにはナレーション機能だけでなく、さまざまなAI動画編集ツールが揃っており、初心者から上級者まで幅広いユーザーにとって便利に活用できる環境が整っています。ぜひ実際に試して、その使いやすさを体感してみてください。

CoeFont STUDIO

2つ目の音声生成AIツールは、CoeFont STUDIOです。

CoeFont STUDIOは、株式会社CoeFontが提供する音声生成AIツールで、多言語で対応ができます。音声は声優や有名人の声を含む多彩なバリエーションが用意されており、さまざまなニーズに応じた選択が可能です。さらに、自分の声を学習させて、生成AIに音声を出力させることもできます。

アカウントを作成すれば無料で使用可能、月額3,300円からの有料版では、選べる音声や多言語サポートを受けられます。

Lovo.ai

引用元:https://lovo.ai/

3つ目の音声生成AIツールは、Lovo.aiです。

Lovo.aiは、アメリカのLovoが提供する音声生成AIツールで、音声クローン機能を備えています。このツールは、元の音声のアクセントを忠実に再現しながら音声を生成できるうえ、多言語対応も可能です。

アカウントを作成すれば無料でも使用が可能で、月額24USドルからの有料プランになると利用できる音声の数が500種類+AI音声100種類に増えます。

Murf.ai

引用元:https://murf.ai/

4つ目の音声生成AIツールは、Murf.aiです。

Murf.aiは、多言語のテキスト読み上げや音声カスタマイズに対応した音声生成AIツールです。さらに、120種類以上の音声と20以上の言語で、精度の高いテキスト読み上げ音声を提供するだけでなく、動画作成機能も備えています。

また、リアルタイムのビデオ・オーディオ処理、ピッチや強調の調整機能、句読点の制御など、音声にリアリティを加えるための機能も豊富です。無料トライアルは10分間ご利用いただけ、有料プランは月額19USドルからとなっています。

ReadSpeaker

5つ目の音声生成AIツールは、ReadSpeakerです。

ReadSpeakerは、HOYA株式会社が提供している音声生成AIツールで、人間のような音声を、感情(喜怒哀楽)を載せて出力してくれます。

トップページにデモンストレーションが用意されているので、実際にどのような音声が出力されるか確認できます。ビジネスで利用する場合の費用については問い合わせが必要です。

Text-to-Speech AI

引用元:https://cloud.google.com/text-to-speech

6つ目の音声生成AIツールは、Text-to Speech AIです。

Text-to-Speech AIは、Googleが提供する音声生成AIツールで、多言語に対応しています。

標準音声に限り、毎月最大400万文字まで無料で利用可能で、超えた場合は従量課金制となり、400万文字以降の利用分については100万文字ごとに4ドルが課金されます。

コエステーション

7つ目の音声生成AIツールは、コエステーションです。

コエステーションは、株式会社エーアイが提供する音声生成AIツールで、入力した文字をさまざまな音声で出力することができます。

個人向けにはアプリを無料で提供しており、法人に対しては各社で提供するサービスに合わせた音声出力を提案してくれます。法人で導入を検討される場合、費用については問い合わせが必要です。

【番外編】音声読み上げソフトやアプリ、サイトおすすめ9選

こちらでは、音声生成AIツールの番外編として音声読み上げソフトやアプリ、Webサイトの中からおすすめのツールを9つ紹介します。

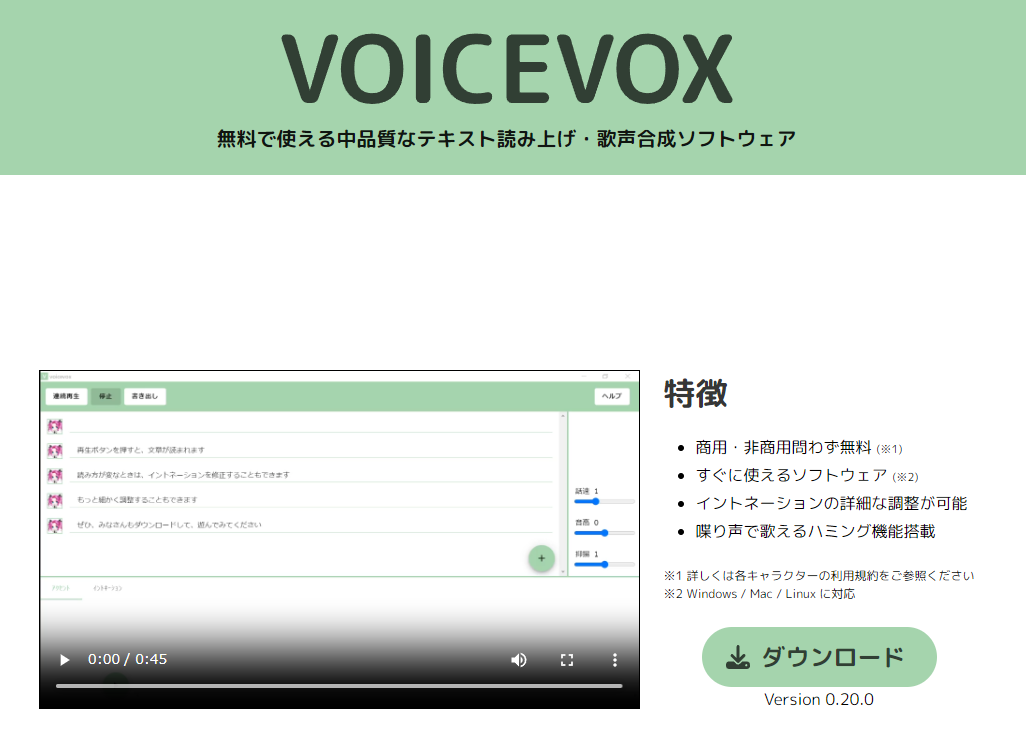

VOICEVOX

引用元:https://voicevox.hiroshiba.jp/

1つ目は、VOICEBOXです。

VOICEVOXは、用意されている様々なキャラクターが、入力したテキストを音声出力してくれます。

特にキャラクターボイスが豊富で、ずんだもんや四国めたん、春日部つむぎなど、個性豊かな声でテキストを読み上げられます。また、アクセントやイントネーションの細かな調整が可能で、自分好みの自然な音声にカスタマイズできるのも魅力の一つです。

VOICEVOXは無料でダウンロード、インストールすることで利用できます。出力された音声は商用であっても無料で利用できます。

棒読みちゃん

引用元:https://chi.usamimi.info/Program/Application/BouyomiChan/

2つ目は、棒読みちゃんです。

棒読みちゃんは、リアルタイム読み上げに利用されている音声出力ツールで、動画配信に使われており、特にニコニコ生放送やYouTube Liveなどの配信で、コメントを読み上げるツールとして広く利用されています。

多様な声質に変更できるだけでなく、教育漢字の除外や、読み上げ速度、音程などを細かく調整できる点も特徴です。また、X(旧Twitter)と連携させることで流れてくる最新ツイートを読み上げます。

音読さん

3つ目は、音読さんです。

音読さんは、利用画面が非常に分かりやすく、空欄部分にテキストを入力し、言語を選べば読み上げてくれます。また、ユーザー登録をすることで音声のダウンロードや読み上げ履歴の確認ができるため、より便利に活用することができます。

無料でも利用でき、日本語、英語、中国語、韓国語をはじめとする50以上の言語と、多彩な話者から好きな音声を選択可能です。

Readit

引用元:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iniyatamil.readit&hl=ja&pli=1/&pli=1

4つ目は、Readitです。

Readitは無料でダウンロードできるアプリケーションで、インストールするとWebサイトの内容をAI音声が読み上げており、AI音声の性別や年齢の選択、読み上げ速度の調整も可能です。

多言語で対応しており、AIが人間のような聞き取りやすい音声を出力、Webサイトを読むのではなく聴くことで理解できます。

テキストーク

引用元:https://gui.jp.net/textalk/

5つ目は、テキストークです。

テキストークは、日本語の文書を読み上げるツールであり、利用するにはダウンロードおよびインストールが必要です。男女の標準的な声に加え、子供やロボット風など、11種類の音声から選択可能でき、漢字とひらがなの使い分けや読み間違いを自動で修正し、高い精度で読み上げてくれます。

無料で利用でき、出力された音声をWAVまたはMP3形式で保存することが可能です。

Softalk

引用元:https://w.atwiki.jp/softalk/pages/15.html

6つ目は、Softalkです。

Softalkは、AquesTalkの技術を基に開発されたテキスト読み上げソフトで、少し棒読み調の声が特徴です。この声はニコニコ動画などでも使用され、多くのユーザーに親しまれています。

Softalkは、漢字を含む日本語のテキストを自然に読み上げることができるツールで、利用するにはソフトをダウンロードしてインストールする必要があります。さらに、無料で利用可能です。

VOICEROID+

引用元:https://www.ah-soft.com/voiceroid/

7つ目は、VOICEROID+です。

VOICEROID+は、株式会社AHSが提供する音声生成AIツールで、個性豊かなキャラクターボイスが多数用意されています。動画制作やゲーム実況、オーディオブック制作など、幅広い用途で活用でき、エコーなどのエフェクト追加も可能で、ユーザーの細かい要望に応える編集機能付きです。

注意点として、出力した音声の商用利用には別途料金が必要となります。

Amazon Polly

引用元:https://aws.amazon.com/jp/polly/

8つ目は、Amazon Pollyです。

Amazon Pollyは、amazonが提供する音声生成AIツールで、AIが人のように自然な音声を出力できるクラウドサービスとして利用できます。

アカウントを作成すれば、12か月、毎月500万文字までは無料で試すことができます。有料プランは100万文字4USドルからとなっています。

VoxBox

引用元:https://jp.imyfone.com/voice-generator/

9つ目は、VoxBoxです。

VoxBoxは、麦風テクノロジー株式会社が提供する音声生成AIツールで、入力したテキストやPDF、その他のデータに記載された文字を認識し、読み上げ可能です。特に、70以上の言語と3,200種類以上の音声が利用可能で、幅広いニーズに対応できます。

アカウントを作成すれば無料での使用が可能で、有料プランは1週間1,280円からとなっています。

音声生成AIツールを選ぶ際に確認するポイント

こちらでは、音声生成AIツールを選ぶ際に確認するポイントを3つ紹介しています。

商用利用が可能か

1つ目のポイントは、生成された音声データを商用利用できるかどうかです。

多くのツールでは、商用利用に制限が設けられている場合があり、個人利用や教育目的では無料でも、商業的な使用には別途ライセンス契約が必要となることがあります。

具体的には、広告動画のナレーションや商品プロモーションの音声作成に使用する場合、商用利用が許可されているかを利用規約やライセンス条件で確認する必要があります。商用利用が許可されていないツールを誤って使用すると、後に著作権や契約違反の問題が生じるリスクがあります。また、利用範囲や条件が明確でない場合は、ツール提供者に問い合わせて確認することが推奨されます。

イントネーションの調整が可能か

2つ目のポイントは、イントネーションの調整が可能かどうかです。

イントネーションは、音声の抑揚や強弱を表現する要素で、これが適切に調整できるツールであれば、より自然で聞き取りやすい音声を生成できます。

例えば、広告用の音声では明るく元気な抑揚が求められる一方で、ナレーションや教材向けの音声では落ち着いたトーンが必要になることがあります。調整機能が備わっているツールであれば、特定のフレーズを強調したり、文末のイントネーションを調整することで、目的や対象に応じた音声を作成できます。

ツールを選ぶ際には、無料トライアルを活用し、ツールが提供する編集機能を実際に試してみると良いでしょう。イントネーションの調整が可能なツールを選ぶことで、音声生成AIの活用範囲をさらに広げることができます。

生成したい言語の対応があるか

3つ目のポイントは、生成したい言語に対応しているかどうかです。

対応言語の範囲はツールによって異なり、日本語をはじめ、英語や中国語、スペイン語など、多言語に対応しているものもあれば、一部の言語に限られているものもあります。例えば、グローバルな展開を目指す企業が海外市場向けに広告やナレーションを作成する場合、ターゲット地域の言語に対応しているツールでなければ実用性が低下します。

また、対応していても、発音やイントネーションが自然であるか、ターゲット層に適したニュアンスを再現できるかも重要なポイントです。適切な言語対応のツールを選ぶことで、効率的に高品質な音声を作成し、より効果的なコミュニケーションを実現できます。

まとめ

AIを活用した音声生成ツールは、多くの分野で注目を集めており、人件費を削減しつつ、一定のクオリティを維持できるという大きなメリットを持っています。

特に、ナレーションや広告音声、キャラクターボイスの作成など、効率化が重視される場面で活用が進んでいます。一方で、不自然なイントネーションや抑揚が残る場合があるほか、偽造や悪用といったリスクも考慮しなければなりません。

音声AIツールを選ぶ際には、商用利用が可能であるか、自社のニーズに合った機能や言語対応が備わっているかを事前に確認することが重要です。

これらのツールを効果的に導入することで、業務効率を向上させるだけでなく、高品質な音声コンテンツの制作も実現できます。このページを参考に、自社に最適な音声AIツールを見つけ、さらなる活用を進めていきましょう。