Googleが新たに提供を開始した「AIモード」は、従来の検索体験を根底から覆す革新的な機能です。

結論からお伝えすると、AIが検索意図を深く理解して回答を「生成」してくれるため、ユーザーは自分で情報を探す手間から解放され、収集スピードと精度が劇的に向上します。

本記事では、GoogleのAIモードの仕組みや従来の検索との決定的な違い、日本国内での利用開始手順について解説します。また、実際にどのような場面で役立つのかを「3つの実践シーン」としてまとめました。最新の検索トレンドを掴みたい方は、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

Google検索の「AIモード」とは?次世代の検索体験

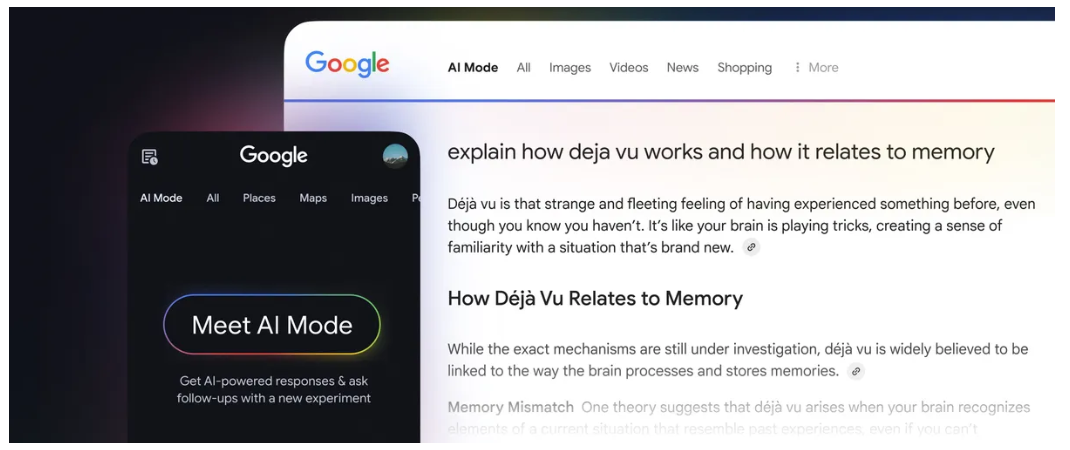

Googleの「AIモード」とは、検索結果の最上部にAIが生成した「回答の要約」を表示させる機能のことです。従来の検索エンジンのようにリンクを羅列するのではなく、AIが情報を統合して提示するため、ユーザーは複数のページを行き来する必要がなくなります。

Googleの「AIモード」とは、検索結果の最上部にAIが生成した「回答の要約」を表示させる機能のことです。従来の検索エンジンのようにリンクを羅列するのではなく、AIが情報を統合して提示するため、ユーザーは複数のページを行き来する必要がなくなります。

特にプログラミングのコード記述や、「画像認識の仕組み」といった複合的な情報の検索において、AIが要点を整理して回答してくれるため、専門的な調べものが格段にスムーズになります。

単なるリンク集ではなく、AIが「あなたの知りたいこと」を文章として整理して教えてくれる点が、これまでの検索との最大の違いです。

従来の検索と何が違うのか

最大の違いは、「能動的に探す」か「答えを受け取る」かというプロセスにあります。

これまでの検索では、キーワードを入力した後に表示されたWebサイトのリストから、自分でページを選んで読み込む必要がありました。しかしAIモードでは、AIがその作業を代行します。「おすすめの旅行先」と聞けば、AIがWeb上の情報を分析し、あなたの条件に合う候補地を提案してくれます。

さらに、追加で質問を重ねることで情報を深掘りできる「対話型」のアプローチも可能です。つまり、AIモードは検索を「探す作業」から「AIとの対話による情報取得」へと進化させた機能と言えます。

AIモードを支える仕組み|

AIモードの裏側では、従来のアルゴリズムとは異なる高度な技術が動いています。

中核となるのは、Google独自の技術「query fan-out(クエリ・ファンアウト)」です。これは、ユーザーの1つの質問に対して、高性能AIモデル「Gemini 2.0(カスタム版)」が複数の関連検索を同時に実行する仕組みです。

例えば「東京の観光スポット」と検索された場合、AIは裏側で「家族向け」「歴史」「雨天時のプラン」といった複数の視点(サブトピック)に分解して検索を実行。それらの情報を統合し、一つの回答として生成します。

ユーザーはたった一度の検索で、多角的に整理された質の高い回答を得られるようになります。これが、AIモードが「情報を再構成する検索エンジン」と呼ばれる理由です。

日本でも利用可能!AIモードの開始手順

GoogleのAIモードは、2025年9月より日本国内でも正式に提供が開始されています。

GoogleのAIモードは、2025年9月より日本国内でも正式に提供が開始されています。

現在は実験的な機能ではなく、GoogleアプリやChromeブラウザを通じて、多くのユーザーが利用可能です。特別なプラン(Google One AIプレミアム等)に加入していなくても、基本的なAIによる概要(AI Overviews)は自動的に表示されるようになっていますが、より高度な対話機能やGemini 2.0を活用した最新機能を試す場合は、「Search Labs」の設定をオンにする必要があります。

まだ表示されない方は、Googleアプリの設定画面から「Search Labs」を確認し、AI機能を有効化してみましょう。

【実践】AIモードが役立つ3つの具体的シーン

実際にAIモードを使うことで、私たちの検索行動はどう変わるのか。具体的なメリットが発揮される3つの活用シーンを紹介します。

1. 複数の情報を「瞬時に比較」したい時

何かを選ぶ際、複数のサイトを見比べる手間がなくなります。これがAIモード最大のメリットである「時短」です。

例えば「動画編集ソフト おすすめ」と検索すれば、AIが主要ソフトの特徴・価格・機能を一覧表のように整理して表示します。リンク先へ飛ばずとも、その場で比較検討が完了するため、意思決定のスピードが格段に上がります。

さらに「初心者に向いているのは?」「コスパ重視なら?」と条件を追加して比較表を作らせることも可能です。単なる情報収集を超え、意思決定のパートナーとして活用できます。

2. 専門知識を「対話」で深掘りしたい時

表面的な情報だけでなく、複雑なトピックを深く理解したい時にも有効です。

「query fan-out」技術により、複雑な質問もAIが要素分解して回答します。さらに「Ask AI Mode」機能を使えば、最初の回答に対し「じゃあ、この場合はどうなる?」とチャット形式で追加質問が可能です。

まるで詳しい人に相談しているかのように、文脈を維持したまま疑問を解消できるため、断片的な知識をつなぎ合わせる必要がなくなります。

3. 外出先で「現在地」からベストな選択をしたい時

位置情報を活用した「ローカル検索」も、AIによって進化しています。

「今週末に空いている近くのカフェ」のように曖昧な聞き方をしても、AIが距離・営業時間・口コミ・混雑状況などを総合的に判断して提案してくれます。わざわざ「地名 + カフェ」と入力する必要はありません。

AIは最新のWeb情報にアクセスできるため、リアルタイムな状況に即した正確な提案が可能です。外出先での急な店探しやプランニングでも、強力なサポート役となります。

Web担当者が知るべきSEOへの影響と対策

AIモードの普及は、SEO(検索エンジン最適化)にも大きな変化をもたらします。

最も大きな影響は、「ゼロクリック検索」の増加です。検索結果上でAIが回答を完結させてしまうため、Webサイトへの流入(クリック率)が減少する可能性があります。これからのSEOでは、単に順位を上げるだけでなく、「AIに引用される信頼性の高いコンテンツ(E-E-A-T)」を作ることが重要になります。

また、AIはユーザーの意図を正確に読み取るため、キーワードの乱用は逆効果です。文脈や検索意図(インサイト)に深く刺さるコンテンツ設計が、これまで以上に求められます。

まとめ

GoogleのAIモードは、検索を「リンク探し」から「答えの獲得」へと変える機能です。

複雑な調べものや比較検討、外出先での検索において、AIが情報を要約・整理してくれるため、私たちの時間はより有効に使われるようになります。一方で情報発信者にとっては、ゼロクリック検索を前提とした新しいSEO戦略が必要です。

まずは実際にAIモード(またはSGE機能)に触れ、AIがどのような回答を返すのかを体感してみることから始めましょう。変化を恐れず、新しい検索体験を使いこなすことが、情報収集力を高める第一歩です。