生成AIは急速に進化を遂げており、業務効率化やクリエイティブ分野での活用が広がっています。その中でも注目されているのが、生成AIの種類ごとの特性を理解し、目的に応じて使い分けることです。

本記事では、テキスト・画像・音声・動画・3Dモデル・コードといった主要な生成AIの7つの種類をわかりやすく解説し、それぞれの特徴や活用事例を紹介します。さらに、導入によるメリットや注意点についても触れており、これから生成AIを活用したい方にとって実践的なガイドとなる内容です。どのような生成AIがあるのかを知り、自分に合ったものを見つけて効果的に活用しましょう。

生成AIの種類

こちらでは、主要な生成AIの種類と特徴を7つ紹介します。

テキスト生成

生成AIの種類、1つ目は、テキスト生成です。

テキストの生成AIは、AIが膨大なテキストデータを学習し、そのパターンや構造を理解することで、文章を自動的に生成する事ができます。

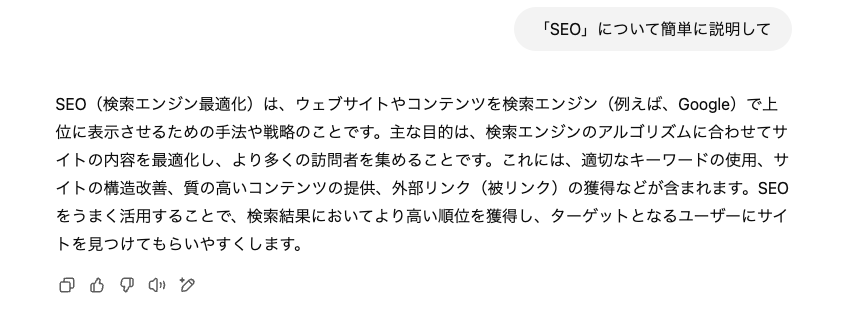

引用元:https://chatgpt.com/

例えば、「SEOについて簡単に説明して」と入力すると、AIがその内容に適した文章を作成します。これにより、ブログ記事やニュース記事、商品説明、さらには詩や小説など、さまざまな種類の文章を生成できるため、幅広いライティング業務の効率化を実現します。

このように、コンテンツ作成の時間を大幅に短縮できるとともに、AIが作成した文章は、時には人間の手によるものと見分けがつかないほど自然で説得力のあるものに仕上がります。そのため、ビジネスやクリエイティブ分野での利用が進み、ライターやマーケター、企業にとって非常に有用です。

実際に、日経新聞やGMOインターネットグループなどがこの技術を活用しており、記事制作や商品紹介ページの自動作成、カスタマーサポート用の文章生成に役立てています。

画像生成

2つ目は、画像生成AIです。

画像生成AIは、AIが膨大な画像データを学習し、そのパターンを基に新しいビジュアルを生成します。

例えば、ImageFXで「Dog walking on the beach(犬が海辺で散歩している風景)」といった簡単な指示文を入力すると、AIはその要素を取り入れたオリジナルの画像を作成します。

画像生成AIは、過去のデザインや写真を学習し、特定のスタイルやテーマに沿った新たな画像を創出するため、デザイン業務や広告制作、メディアコンテンツなどの分野で活用されています。

例えば、GMOインターネットグループは、Webブラウザ上で高品質な画像を生成できるサービス「ConoHa AI Canvas」を提供しています 。また、楽天は、商品画像の背景をAIで自動生成・加工する「商品画像加工支援AI」を導入し、ECサイト運営者の業務効率化を支援しています。

このように、従来の手作業での制作よりも大幅に時間を短縮しながら、高品質な画像を作成することが可能で、AIは無限のバリエーションで画像を生成できるため、アイデア出しやコンセプト制作の段階でも非常に有用です。

動画生成

3つ目は、動画生成AIです。

動画生成AIは、テキストや画像、音声データを基にして、短編動画から長編動画まで幅広い形式の映像を作り出すことができます。生成AIは、学習したデータやパターンをもとに、シーン構成から映像の流れまでを決定し、リアルな映像を生成します。

引用元:https://openai.com/index/sora/

例えば、動画生成AIの「Sora」を使って「SEOについての動画を生成してください」と指示すると上記のような動画を生成してくれます。これにより、動画制作のために高額な機材や専門的なスキルが不要になり、効率的に映像を作り上げることが可能です。

このように、マーケティングや教育コンテンツの制作など、さまざまな分野で活用されており、特にプロモーションやSNS用の動画作成に役立っています。動画制作にはかなりの時間と労力がかかりますが、動画生成AIは、時間やコストを削減しつつ、コンテンツを作成できる強力なツールです。

音声生成

引用元:https://www.microsoft.com/en-us/research/project/vall-e-x/

4つ目は、音声生成AIです。

音声生成は、AIがまずテキストを音素という基本的な音の単位に分解し、その音素を適切に組み合わせて自然な発音を作り出します。他にも、イントネーションや発音のアクセント、速度などを調整することで、より人間らしい音声を生成することが可能です。

例えば、Googleの音声アシスタントや、AmazonのAlexa、AppleのSiriなどがこの技術を活用しています。音声生成は、精度を高めるために深層学習やニューラルネットワークを活用しています。そのため、以前は不自然だった音声も、現在では非常に自然で滑らかに聞こえるようになっています。

音楽生成

5つ目は、音楽生成AIです。

音楽生成AIは、特定のジャンルやスタイルに合った新しい楽曲を作成することができます。音楽生成AIは、メロディー、和音、リズム、さらには楽器の演奏スタイルまでを考慮して音楽を生成することができます。

例えば、音楽生成AIはテーマや感情に基づいて曲を作ることができます。ポップ、ジャズ、クラシック、エレクトロニカなど、さまざまなジャンルに対応しており、音楽制作のプロセスを効率化するだけでなく、楽曲制作に必要なアイデアを提供する役割も果たします。これにより、作曲家や音楽プロデューサーは新しい楽曲のアイデアを得たり、既存の曲を基にアレンジを加える際に活用したりすることができます。

3Dモデル生成

引用元:https://www.meshy.ai/?noRedirect=true

6つ目は、3Dモデル生成AIです。

3Dモデル生成AIは、従来多くの時間と手間を要していた3Dモデルの作成を、自動かつ短時間で高品質に行うことができます。この技術は、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)の分野でも活用が進んでおり、AIがリアルで精緻な3D空間を生成することで、ユーザーに没入感のある体験を提供します。

例えば、Virtual Staging Artは、物件写真にAIで家具を配置できる不動産会社向けのWebアプリ「AIホームステージング」を開発し、約30秒で写真上にバーチャルな家具を設置できる機能を提供しています。これにより、空室でない物件でも家具の有無を自在に調整しながら、早期の販売活動が可能となります。

このように、3Dモデル生成AIは、建築・不動産・エンタメ・製造業など多様な分野において、業務の効率化や新たな価値提供を実現する技術として注目されています。さらに、リアルタイムでの空間シミュレーションやプロトタイプ作成も容易になるため、今後ますます活用の幅が広がると期待されています。

プログラムコード生成

7つ目は、プログラムコード生成AIです。

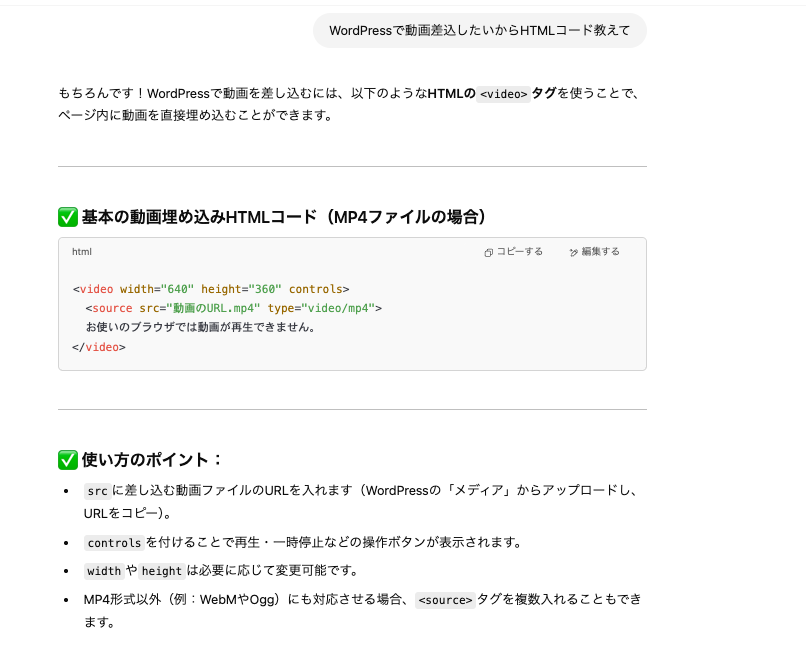

プログラムコード生成AIは、プログラムコードを学習し、その知識を基に新しいコードを自動的に生成する技術です。従来、プログラミングには専門的な知識と多くの時間を要しましたが、プログラムコード生成AIの進化によって、ユーザーが希望する内容をプロンプトとして生成するだけで、AIがコードを生成してくれるようになり、システム開発の効率が大幅に向上しました。

例えば、ChatGPTで「WordPressで動画差し込みたいからHTMLコードを教えて」と指示文を送ると、自動でコードを生成してくれます。HTML、CSS、JavaScriptのコードをAIが生成し、初心者でも短期間でウェブページを作成できるようになります。

プログラミングコードを生成AIに入力することで、エラーの原因を特定したり、冗長な処理を見直してコードをより効率的に最適化したりすることが可能です。これにより、デバッグ作業が効率化され、開発全体の品質向上につながります。

このように、初心者からプロの開発者まで幅広く活用され、開発スピードの向上と作業の効率化を実現する技術として、注目を集めています。

【種類別】生成AIの活用例

こちらでは、生成AIの具体的な活用例を種類別に紹介します。

テキスト生成AIで記事作成

テキスト生成AIは、文章を自動で作成する技術であり、ライターの負担を軽減し、短時間で高品質な記事を提供するのに役立ちます。

例えば、「初心者向けにわかりやすく」「SEOを意識した構成で」「1500文字程度で」など、目的に応じた条件を事前に伝えることが重要です。次に、AIが生成した記事案を確認し、不自然な表現や事実と異なる情報がないかをチェックします。必要に応じて、見出しや文構成を調整しながら仕上げていきます。

また、記事の一部分だけを生成したり、リライトを依頼したりする使い方も可能です。このように、AIを執筆作業の補助ツールとして活用することで、短時間で高品質なコンテンツ制作が実現できます。

画像生成AIをWebメディアに利用する

画像生成AIを活用することで、Webメディアの視覚的な魅力が向上し、読者の関心を引きつけることができます。

例えば、記事のテーマに沿ったイラストやアイキャッチ画像を作成する場合、生成AIに対して「○○に関するイメージ」「明るい雰囲気」「抽象的な背景」などの具体的な指示を入力します。これにより、外注せずに記事ごとのオリジナル画像を迅速に用意することができ、更新頻度の高いメディア運営においても大きなコスト削減と時間短縮につながります。

さらに、記事の見栄えが向上し、SNSなどでの視認性やクリック率の向上にも貢献します。複数のバリエーションを瞬時に生成できるため、テストしながら最適な画像を選ぶといった運用も可能です。

商品説明など分かりやすい動画をAIで生成する

商品説明動画をAIで生成することにより、視覚的に魅力的なコンテンツを短時間で作成でき、消費者に商品やサービスの特徴を効果的に伝えることができます。

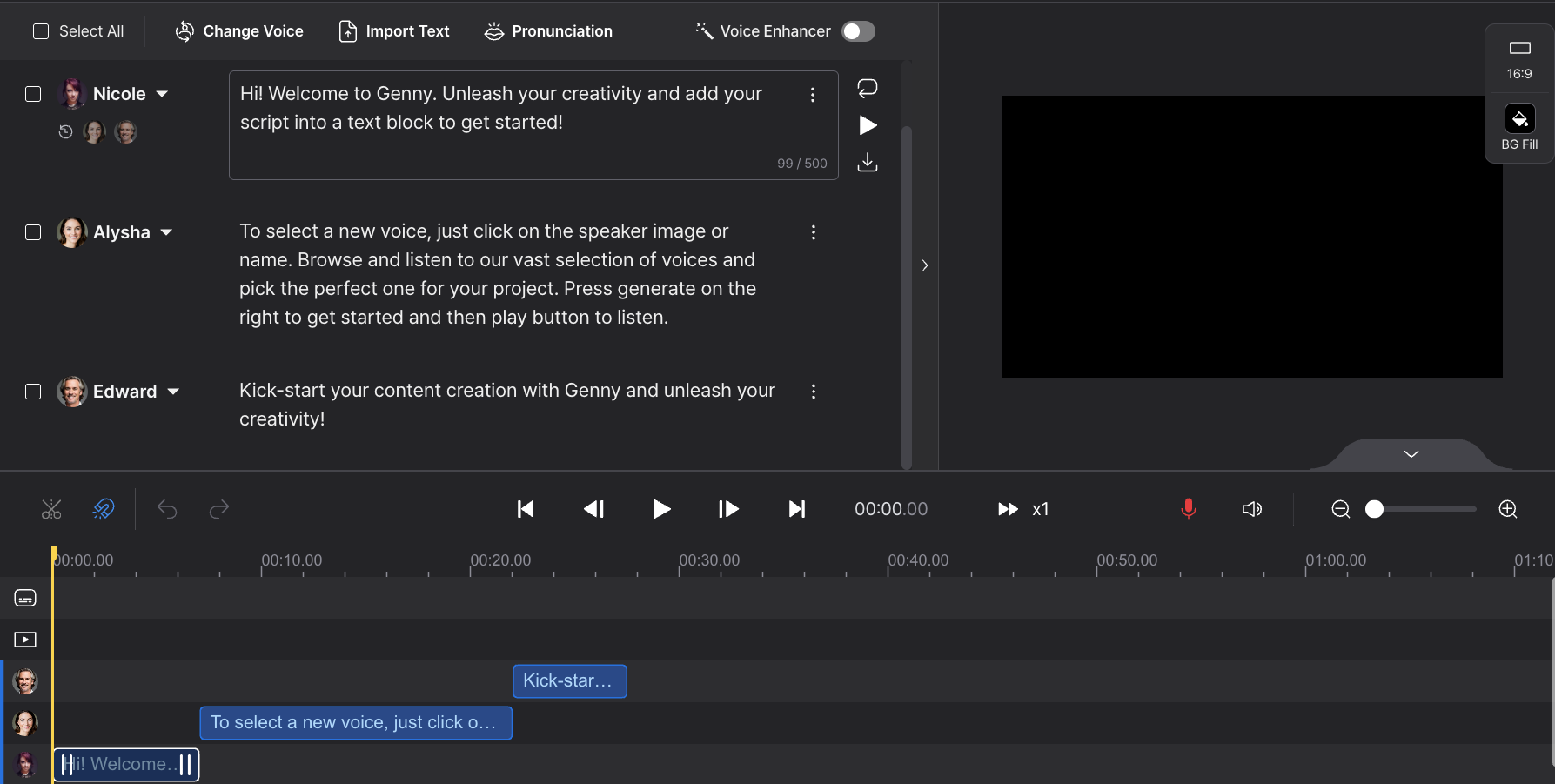

例えば、商品の特徴、使い方、メリットなどを簡潔にまとめた原稿を入力します。次に、そのテキストをもとにナレーション音声を生成し、同時に製品の写真やイラスト、キーワードに合わせた映像素材をAIが自動で組み合わせて、一本の動画に仕上げてくれます。

さらに、アバターやAIナレーターを使うことで、人物が登場する動画を作成することも可能です。従来の動画制作では、撮影や編集に時間とコストがかかりましたが、生成AIを活用すれば、素材の準備から完成までをすべてオンライン上で効率的に行うことができ、少人数でも高品質な動画コンテンツを短時間で作成できます。

会議の議事録もAIで生成可能

AIを活用することで、会議の議事録を自動的に生成し、会議の内容を正確に記録・共有できるようになります。これまで担当者が手作業で議事録を作成していたものの、音声認識AIがリアルタイムで発言をテキスト化し、さらにテキスト生成AIがその内容を整理・要約することで、業務の効率化が実現します。

例えば、ZoomやMicrosoft Teamsと連携させることで、会議中の発言を即座にテキスト化し、参加者がメモを取る手間を削減することができます。さらに、AIは単なる文字起こしにとどまらず、「決定事項」「次回の課題」「アクションプラン」などの重要なポイントを要約し、整理された議事録として出力することも可能です。

また、グローバル企業では、多国籍メンバーが参加する会議も多いため、AIを活用すると発言内容をリアルタイムで翻訳し、多言語対応の議事録を作成できます。例えば、日本語で行われた会議を英語に自動翻訳し、海外チームとスムーズに情報を共有することができます。

さらに、過去の議事録データをAIが分析し、特定のキーワードや案件に関する会話を迅速に検索することも可能です。例えば、「プロジェクトAの進捗」について過去の議論を即座に抽出し、関連情報を整理することができます。このように、業務の効率化に加え、会議の透明性向上や情報共有の精度向上にも貢献します。

生成AIの活用事例に関しては『【業務別】生成AIを活かせる業務と活用事例12選の紹介』で詳しく解説しているのでご一読ください。

そもそも生成AIとは?

生成AIとは、AI(人工知能)を活用して新しいコンテンツを自動的に生成する技術のことです。

機械学習やディープラーニングにより大量のデータを学習し、入力に応じた自然で創造的な出力が可能になります。ChatGPTのようなテキスト生成AIや、画像を描く画像生成AIが代表例で、ビジネスや教育など幅広い分野で活用が進んでいます。従来のルールベースのAIとは異なり、柔軟で人間らしい表現を生み出せる点が大きな特徴です。

生成AIに関して詳しく知りたい方は『生成AI(ジェネレ―ティブAI)とは?AIとの違いや仕組み、メリット、活用事例を解説』で解説しているのでご一読ください。

生成AIを利用するメリット

こちらでは、生成AIを利用することで得られるメリットを紹介していきます。

業務の効率化

1つ目は、業務の効率化です。

生成AIは、人が手作業で行うと時間や手間がかかるタスクを、数分程度で完了させることができます。

例えば、学校のレポートやプレゼン資料を作成する場合、構成を考えたり、関連情報を調べたり、文章を書いたりと多くの時間が必要です。しかし、生成AIを活用すれば、テーマや目的を入力するだけで、構成案や文章のたたき台を自動で生成してくれるため、作業の効率が大幅に向上します。

このように、生成AIを活用することで、従来の手作業と比較して大幅な時間短縮が可能となり、コンテンツを効率的に作成することができます。

人件費や外注費の削減

2つ目は、人件費や外注費の削減です。

従来、記事や資料の作成には専門的なスキルを持った人材を社内で雇用するか、外部のライターや制作会社に依頼する必要がありました。しかし、そのような人材には継続的な人件費がかかり、外注の場合も1件ごとに費用が発生します。

例えば、生成AIを導入すると、記事の構成案や初稿の作成、表現の調整などを自動で行うことができ、人的リソースを最小限に抑えることが可能になります。その結果、作業時間の短縮だけでなく、制作コスト全体の削減にもつながり、企業や個人がより効率的にコンテンツを量産できるようになります。

アイディアを昇華させる

3つ目は、アイディアを昇華させることが可能です。

人が新しいアイディアを出す際、行き詰まることは少なくありません。そんな時に生成AIを活用することで、考えていることを壁打ちしたり、構想している内容を整理し、新しいアイディアを生み出す手助けをしてくれます。

例えば、新規事業の立案で行き詰まった際に、AIに現状や課題を伝えて会話をすると、意外な解決策や斬新なアイデアを提案してくれるかもしれません。さらに、動画コンテンツの企画で悩んでいる時にAIと会話すると、ターゲットや目的を伝えることで、構成や演出、具体的な表現方法に関するアイデアを得ることができます。

このように、新しいアイディアを発案する過程で行き詰まることがあれば、生成AIと会話をすることで、新たな視点や斬新なアイデアを得ることができるでしょう。

生成AIのメリットに関しては『生成AIのメリットとデメリットは?ビジネスに活用する際の具体例やリスクを紹介』で詳しく解説しているのでご一読ください。

生成AIを利用する上で知っておくべきこと3選

こちらでは、生成AIを利用する際に知っておくべきことを3つ紹介します。

苦手なことやできないことを把握しておく

1つ目は、苦手なことやできないことを把握しておくことです。

生成AIツールにも得意不得意があるため、AIの特性を理解し、適切に活用することが重要です。

まず、最新情報の取得が苦手です。AIは過去のデータを学習して回答を生成するため、リアルタイムで変化するニュースや法改正、最新の技術情報には対応できないことがあります。例えば、金融市場の最新動向や新たに発表された医療ガイドラインについて正確な情報を得るためには、公式な情報源を確認する必要があります。

また、専門的な判断や論理的思考が求められる分野には限界があります。AIは法律や医療に関する一般的な情報を提供することができますが、個別のケースに応じた適切な判断を下すことはできません。例えば、契約書の細かい解釈や病状に基づいた診断には、専門家の意見が不可欠です。

このように、生成AIには得意なことと苦手なことがあり、それを理解した上で、人間の判断と組み合わせて活用することが大切です。

自動生成されたコンテンツは必ず人の目で確認する

2つ目は、自動生成されたコンテンツは必ず人の目で確認する必要があります。

生成AIは、文章や画像、動画、プログラムコードなどを自動で作成することができますが、その内容が必ずしも正確であるとは限りません。そのため、生成されたコンテンツをそのまま使用することなく、必ず人間が確認し、誤りや不適切な表現がないかを精査することが重要です。

生成AIは、事実と異なる情報を含む可能性があります。例えば、最新のニュースや法改正に関する情報をAIが生成した場合、古いデータをもとに回答してしまい、不正確な内容を含むことがあります。特に、金融や医療、法律などの分野では、公式な情報源と照らし合わせることが必要があります。

また、画像や動画に関しても、AIが生成したものは一見魅力的に見えても、細部が不自然であったり、現実には存在しない要素が含まれていたりすることがあります。例えば、AIが作成した商品画像に実際には存在しない機能が追加されていると、誤解を招く可能性があるので、必ず人の目で確認し、修正や補足を加えて、正確で信頼性のあるコンテンツを提供することが大切です。

生成AIが作成する情報についてのガイドラインを設定しておく

3つ目は、生成AIが作成する情報についてのガイドラインを設定しておくことです。

生成AIは与えられた指示や入力に従って、文章や画像、コードなどを自動で作成しますが、その内容は必ずしも正確とは限らず、誤情報や偏った内容が含まれる場合もあります。

特に、社内で利用する資料や外部に発信するコンテンツにおいては、企業の方針やブランドイメージに反する表現が混ざる可能性もあるため注意が必要です。そのため、どのようなトーンやスタイルで書くべきか、避けるべき表現や内容は何か、事実確認のプロセスをどうするかといったルールを明確にしておくことが求められます。

文部科学省では、「初等中等 教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」が設けられており、このようなガイドラインは教育分野における生成AIの活用において、正確性と倫理的配慮を確保するための手引きとなっています。

例えば、以下の点がガイドラインとして適用できます。

- 出力結果を適切に判断:生成AIの出力結果は、誤った情報(ハルシネーション)や偏った内容を含む可能性がある。そのため、出力された内容を鵜呑みにせず、適切性を判断することが重要

- 著作権の遵守:生成AIを利用する際、著作権を侵害しないよう注意が必要。他人の著作物を利用する場合は、原則として著作権者の許諾が必要であり、許諾なく利用すると著作権侵害となる可能性がある。

- 個人情報の取扱い:生成AIに個人情報を入力する際は、提供者の利用規約を確認し、個人情報が適切に取り扱われることを確認する必要がある。また、個人情報の入力を避けることが推奨。

このように、生成AIを安全かつ効果的に活用するためには、事前に明確なガイドラインを設定し、生成された情報を適切に管理することが不可欠です。

参照:文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」

まとめ

生成AIには、テキストや画像、動画、音声などの多岐にわたるコンテンツを自動生成できる種類があります。

用途に応じて最適な種類を選ぶことで、業務の効率化やアイデアの可視化、クリエイティブな作業の支援が可能になります。例えば、文章の自動生成にはテキスト生成AI、商品紹介動画には映像生成AIといったように、目的に合ったツールを使うことが成果につながります。

次のページでは、幅広く生成AIツールを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。