SEO対策を進めていると、「インデックス」という言葉をよく耳にしたことはないでしょうか?

SEOにおけるインデックスとは、検索エンジンのデータベースにWebぺージが登録されることを指します。

では実際に、検索エンジンがどのようにしてインターネット上にあるWebページをインデックスしているか、ご存知でしょうか?

このページでは、検索エンジンがWebページをインデックスする仕組みを詳しく解説し、インデックスされているかの確認方法や具体的な対策方法、SEOへの影響についてもご紹介します。

最後には、インデックスされない原因についてまとめた記事もご紹介しているので、是非最後までご一読ください。

この記事でわかること

SEOにおけるインデックスとは?

SEOにおけるインデックスとは、Googleをはじめとする検索エンジンがWebページの内容を把握し、自社のデータベースに登録することを指します。

つまり、検索エンジンにインデックスされることで、初めてそのページが検索結果に表示される対象となります。

よくある勘違いとして、Web上に存在する全てのページが自動的にインデックスされると思いがちですが、そうではありません。

SEOにおいては、Googleをはじめとする検索エンジンがページを評価する基準があり、価値が低い、重複している、もしくはスパム性があると判断されたページはインデックスの対象外となることがあります。

また、検索エンジン側にもリソースの制限があるため、無数に存在するWebページすべてをインデックスするのは現実的ではありません。

そのため、SEOを意識したサイト運営においては、インデックスされる前提でコンテンツの質や設計を最適化することが重要となります。

続いて、検索エンジンが、インターネット上に無数にあるWebページの情報をどのように収集し、インデックスしているのか、その仕組みについて解説します。

検索エンジンがインデックスするまでの仕組み

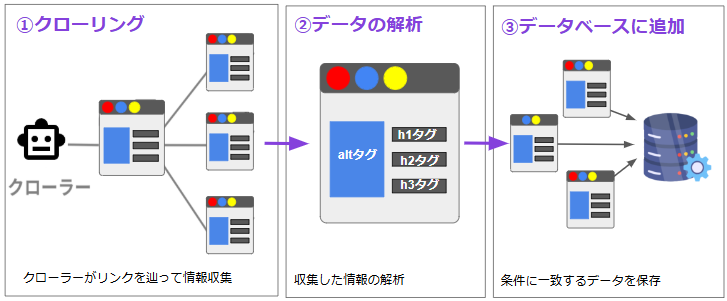

検索エンジンがウェブページをインデックスするまでのプロセスは、複数のステップを経て行われます。以下に、その詳細な工程を説明します。

クローリング

クローリングとは、検索エンジンのクローラーと呼ばれるロボットがインターネット上のWebページを巡回し、情報を収集するプロセスを指します。

このクローリングによって、自社がコンテンツを公開した際や既存のページを更新した際に情報が読み取られるようになります。

つまり、クローリングがインデックスの第一歩であり、適切にクローリングされなければ検索結果に表示されることもありません。

具体的に情報を収集する際には、いくつかの手段があります。例えば、既にインデックスされているページのリンクを辿ったり、外部サイトからの被リンクを辿ったりします。

また、Webサイトの管理者が提供するサイトマップ(sitemap.xml)があれば、こちらからも情報を辿ることができます。

このようにして、クローラーがページを発見できれば、次の工程としてデータの解析に移ります。

データの解析

続いては、クローリングして発見した情報に対してデータ解析が走ります。

この解析によって、検索エンジンはページ内の構造やコンテンツを把握し、どのように保存(=インデックス)するかを決定します。

例えば、タイトルタグや見出しタグ(H1~H6など)、メタタグ、画像のaltタグなどがどのように設定されているかを識別したり、ページ内のリンク構造(内部リンクや外部リンク)も解析され、他のページとの関連性を評価します。

さらに、検索エンジンはコンテンツで発信している情報の理解も行い、テキストで書かれた文章はもちろん、画像や動画が含まれる場合、それらの要素も解析対象になります。特に、altタグに記述された説明文や、動画のタイトルや説明文が検索エンジンによって活用され、コンテンツの意味がより正確に把握されます。

また、構造化データ(Schema.orgなど)が設定されていると、検索エンジンはその情報を活用し、コンテンツの種類や内容を詳細に理解することができます。

このようにしてデータの解析がされ、インデックスするかどうかの判断が入ります。

データベースに追加

クローリングとデータ解析のプロセスを経た後、最終的にそのデータが検索エンジンのデータベースに追加されます。

このデータベースとは、検索エンジンが取得したWebページの情報を整理し、保存しておく巨大なシステムのようなもので、ここに登録されることで初めてページが検索結果に表示されるようになります。

ただし、すべてのページがインデックスされるわけではなく、一つ手前のデータ解析を元に保存するかどうかが決まります。例えば、「コンテンツの品質」「重複コンテンツの有無」「技術的要因」などが影響しています。

ユーザーにとって有益で独自性のあるコンテンツは優先的にインデックスされますが、他のサイトと同じ内容が含まれる重複コンテンツはインデックス対象から外されるといったイメージです。

また、robots.txtファイルやmetaタグの「noindex」属性を設定すると、検索エンジンに対して明示的にインデックスを拒否することも可能です。

このように、インデックスされるまでには複数の工程が存在しており、インデックスされるためにはその基準を満たすことが必要になります。

インデックスがSEOに与える影響

前述でも解説したように、インデックスは検索エンジンにコンテンツの情報を認識させる重要なプロセスのため、SEOで上位表示を狙うためには、インデックスが必要不可欠です。

ここで、SEOで上位表示するまでの工程についてもご紹介します。

- クローラーが巡回

- インデックス登録

- 検索順位付け

上記のようにSEOで上位表示までには3つの工程があり、一連の流れとしては、まずクローラーがページを巡回し情報を取得(クローリング)し、その後データを解析し整理した上でインデックスに登録(インデックス)され、最終的に検索順位が決定(ランキング)されるというイメージです。

つまり、どれだけ有益な情報を発信しても、検索エンジンにインデックスされなければ検索結果には表示されず、さらに適切に認識されないと上位表示を狙うことができなくなります。

このことから、SEOにおいてインデックスされることは、基本かつ重要であることが分かります。

また、一度インデックスされたページの情報は、検索エンジンが再び巡回して更新しない限り、古いままの状態で評価され続けます。つまり、ページの内容を最新の情報に更新しても、インデックスが再登録されなければ、検索結果には古い情報が表示される可能性があります。

このため、定期的にクロールされ、インデックスの更新が適切に行われる環境を整えることもSEOにおいては重要になります。

以上、インデックスがSEOにおける重要な工程であることをご紹介しました。

では、実際に自身が公開したコンテンツがインデックスされているかの確認方法をご紹介します。

インデックス済みかどうかの確認方法

検索エンジンにWebページがインデックスされたか確認する2つの方法を以下、紹介します。

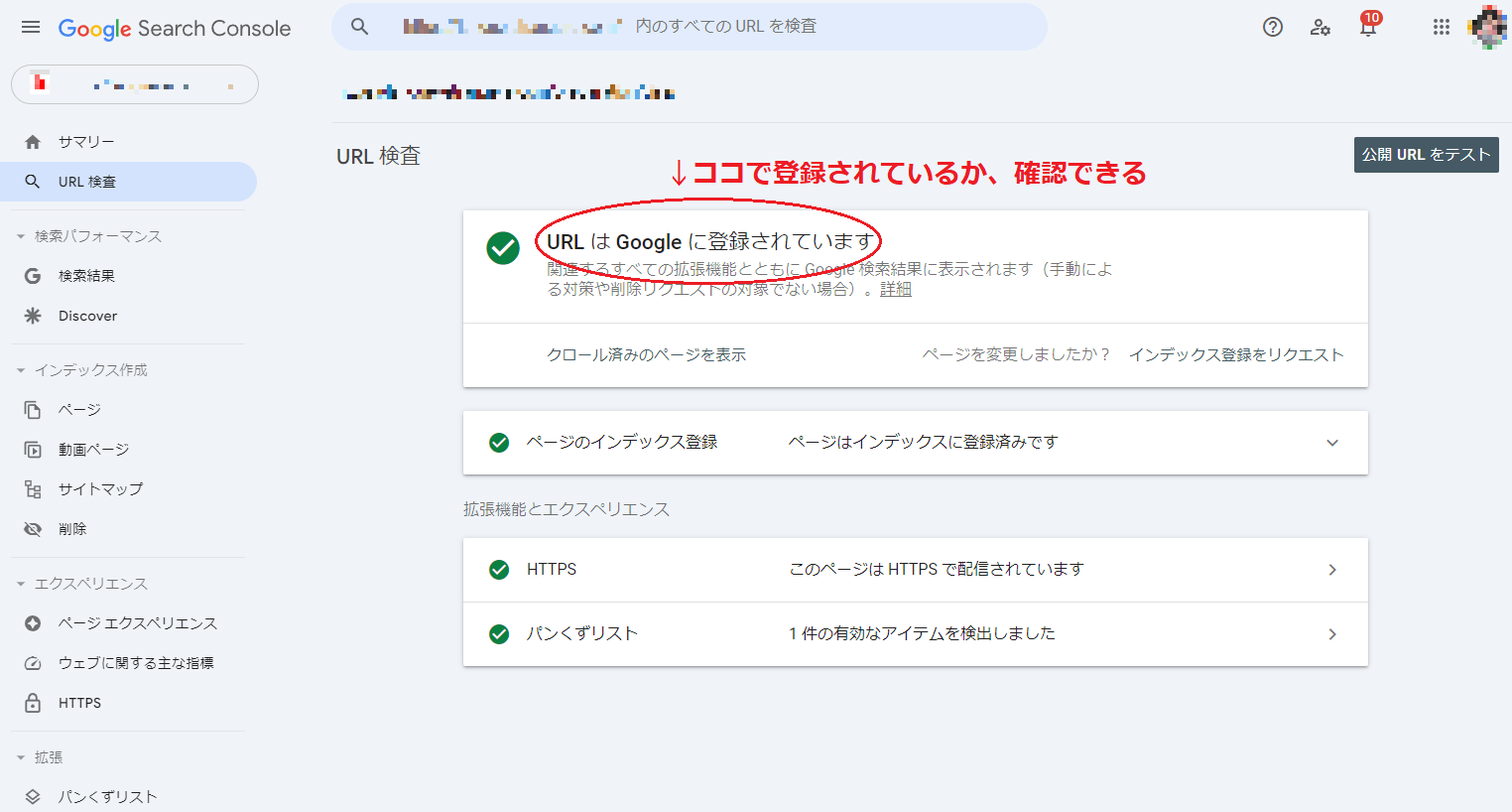

Googleサーチコンソールの「URL検査」を使う

Webサイト内のページがインデックス済か確認する1つ目の方法は、Googleサーチコンソールの「URL検査」を使用します。

Googleサーチコンソールにログインし、インデックス状況を確認したいWebサイトプロパティを選択します。

その後、画面左側のメニューから「URL検査」をクリックしてツールを起動したら、インデックスの確認を行いたいページのURLを入力覧に入力し、Enterキーを押します。

すると、GoogleのデータベースからそのURLに関する情報が取得され、インデックスの状態が表示されます。ここで、ページがインデックスされている場合は「URLはGoogleに登録されています」と表示され、インデックスされていない場合は「URLはGoogleに登録されていません」と表示されます。

もしインデックスされていない場合は、「インデックス登録をリクエスト」ボタンをクリックしてGoogleにインデックス登録を依頼することができます。このボタンをクリックすると、Googleのボットが再度そのページをクロールし、インデックスに追加しようと試みます。

ただし、このプロセスが完了するまでには数日から数週間かかることがあるため、すぐに反映されるわけではありません。

新しいコンテンツを公開したり、既存のページを大幅に更新したりする場合は、URL検査ツールを利用して、該当のWebページが正しくインデックスされているかを確認するようにしましょう。

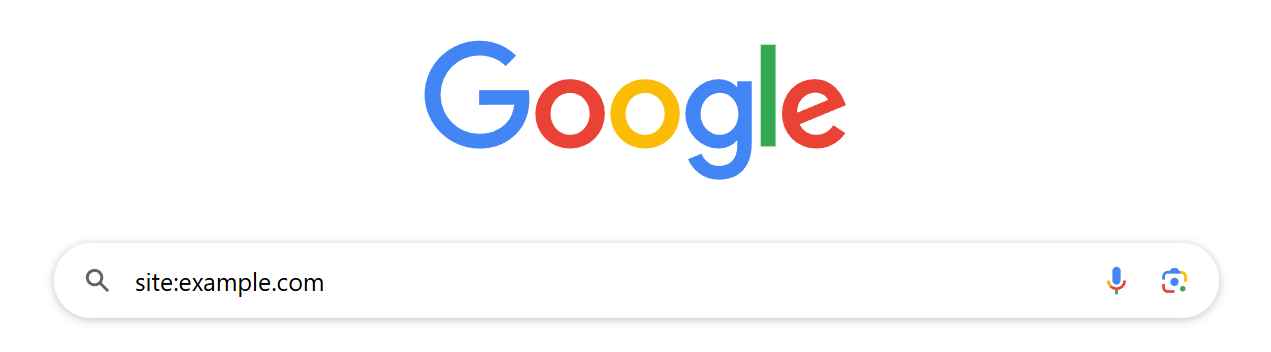

Google検索で「site:サイトURL」を検索

2つ目のインデックス状況を確認する方法は、Google検索を利用することです。

Google検索バーに「site:」と自分のサイトのURLを入力して検索を行います。

例えば、Webサイトのドメインがexample.comなのであれば、「site:example.com」と入力して検索します。

この検索結果には、Googleのインデックスに登録されているWebサイトのすべてのページが表示されます。

この方法を用いると、Webサイト内のどのページがインデックスされているか、またはインデックスされていないかを一目で確認できます。検索結果に表示されないページがあれば、そのページはインデックスされていない可能性があります。

この方法なら、比較的簡単かつ迅速に実行できるので、定期的に「site:」検索を行い、Webサイトの情報が適切にインデックスされているか確認する習慣をつけるようにしましょう。

そうすることで、インデックスに関わる問題を早期発見でき、迅速に対応することが可能となります。

インデックスを促す具体的な施策

続いては、インデックスがされていない場合や、情報を更新した際にインデックスを促すテクニックについてご紹介します。

特に、新しくスタートしたばかりのWebサイトやドメインパワーの弱いWebサイトだと外部サイトから貼られたリンクも少なく、クローラーが自然に回ってくるまでには時間がかかります。

下記でご紹介する方法をご参考に、インデックスを促していきましょう!

- Googleサーチコンソールからリクエストを送信する

- XMLサイトマップの作成と更新

- 内部リンクの最適化

- 被リンクを集める

- モバイルフレンドリーにする

- Webサイトのページ表示速度を改善する

- HTMLを正しく記述する

- 画像や動画にaltタグを設置する

- ページタイトルと内容を一致させる

- 重複コンテンツを解消する

- 質の高いコンテンツを作成する

Googleサーチコンソールからリクエストを送信する

1つ目は、先に紹介したGoogleサーチコンソールからのリクエストを送信する方法です。

こちらの作業は新しいコンテンツの作成や既存コンテンツのリライトを行った後、必ず実施するようにしましょう。

まずは、Googleサーチコンソールにログインし、検索ボックスにインデックスしたいWebページのURLを入力します。

続いて分析が完了されたら、右下にある「インデックス登録をリクエスト」ボタンをクリックすることで、完了となります。

ただし、リクエストを送信したからといって、必ずしもインデックスされるわけではありません。

あくまでも、インデックスを促す作業であることを覚えておきましょう。

XMLサイトマップの作成と更新

2つ目は、XMLサイトマップの作成と更新です。

XMLサイトマップとは、Webサイト内のページ情報を整理したファイルで、検索エンジンのクローリングを手助けし、インデックス登録を促すことが可能になります。

具体的には、XML形式でサイト内の各ページのURLや最終更新日、クローリングの優先度などを記載したファイルを作成し、webサイトに設置します。

検索エンジンがWebサイトを訪れる際、全てのページを把握するわけではありません。特にサイトが大きくなると、クローラーは重要なページから順に訪れ、他のページを見逃してしまうことがあります。

また、サイト内のページが内部リンクで網羅されていない場合や外部サイトからのリンクが少ない場合にもクローラーが発見することは困難です。

そこで、XMLサイトマップが役立つのです。これを使うことで、検索エンジンに自社のページを一覧で提供でき、どのページが重要なのかを教えることができるため、クローリング効率が上がり、インデックス登録のスピードが向上します。

もし、CMSにWordPressを利用している方は、プラグインを活用すれば簡単にXMLサイトマップを更新することができます。

例えば、Google XML Sitemapsなどのプラグインを導入することで、手間をかけずにサイトマップを自動生成し、更新するたびに検索エンジンに通知することができます。

サイトマップが作成できれば、定期的にサイトマップの更新を忘れないようにしましょう。

XMLサイトマップとは何か、作成や設定方法については『XMLサイトマップ(sitemap.xml)とは?SEO効果や作成、設置方法を解説』に情報をまとめているのでご参照ください。

内部リンクの最適化

3つ目は、内部リンクを最適化することです。

内部リンクとは、同一のWebサイト内で異なるページ同士をリンクで繋げるSEO施策です。

このリンク構造を最適化することにより、検索エンジンのクローラーはWebサイト内を効率的に巡回することができ、インデックス登録のスピードと精度が向上します。

具体的には、サイト内の重要なページや新しく追加されたページに対して、既存のページからリンクを設置します。ただし、意図的に関連性のないページ同士をリンクで繋ぐことは評価を下げる施策になりますので注意が必要です。

内部リンクを設置する際には、リンク先のページがユーザーにとって関連性が高く、有益であることが必須だと覚えておきましょう。

内部リンクの最適化については、詳細情報を『内部リンクとは?最適化が与えるSEO効果や失敗しない貼り方、設置場所を解説』にてまとめているので、ご参照ください。

(※ちなみに、本ページから上記の「内部リンク」の解説ページの紹介も内部リンク施策となります。)

被リンクを集める

4つ目は、外部サイトからの被リンクを集めることです。

被リンクとは、内部リンクと違い、他のWebサイトから自分のサイトへ貼られたリンクのことを指します。

検索エンジンのクローラーは、インターネット上に存在するリンクを辿って、さまざまなWebページを巡回します。

このため、他のサイトから自分のサイトに向けてリンクが貼られていれば、そのリンクがクローラーの訪問点となり、ページがインデックスされやすくなるという仕組みです。

さらに、検索エンジンは外部サイトからの被リンクを、そのWebサイトの評価の一つと見なします。

つまり、良質な被リンクを獲得することは、SEO対策として非常に重要で、インデックスを促進するだけでなく、検索結果での順位向上にも寄与します。

しかし、被リンクを獲得する際には注意が必要です。運営しているWebサイトと無関係なサイトや、品質が低いサイトからの被リンクを受け取ることは、逆効果になる可能性があります。これらの低品質な被リンクがペナルティを引き起こし、結果的に検索順位が下がる原因となることがあります。

そのため、被リンクを獲得する際は、信頼性の高いサイトからリンクをもらうことが大切です。

被リンクを集めるための施策としては、質の高いコンテンツを作成し、それを他のサイトやメディアに紹介してもらう方法が効果的です。

被リンクについては『被リンクのSEO効果とは?対策と獲得方法を徹底解説』に詳しい情報をまとめているので、ぜひ、ご参照ください。

モバイルフレンドリーにする

5つ目は、Webサイトやコンテンツをモバイルに対応させることです。

Googleは、従来より「モバイルファーストインデックス」というものを導入しています。

モバイルファーストインデックスとは、検索エンジンがWebページをインデックスする際に、モバイル版のページを主に使用するというポリシーです。

以前は、PC版のページが優先されてインデックスされていましたが、現在ではモバイル版のコンテンツが検索順位に大きな影響を与えるようになりました。

そのため、モバイル対応していないサイトは、インデックスの遅れや最悪の場合インデックスされないという可能性があります。

モバイルフレンドリーにするためには、ページの表示がスマートフォンやタブレットでも見やすく、操作しやすいようにデザインを調整することが求められます。

これらをレスポンシブデザインと呼び、ユーザーが利用するスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末やパソコン端末などの画面サイズに応じて、レイアウトを自動調整するものです。具体的には、画像の適切な圧縮、ボタンやリンクのサイズ調整などが含まれます。

上記のことからインデックスの観点はもちろんのこと、SEOの観点からも、モバイルフレンドリーなサイトが重要になるのです。

モバイルフレンドリーなWebサイトの作り方については『モバイルフレンドリーとは?SEO対策で必要な理由や確認・対応方法』で詳しく解説していますのでぜひ、ご一読ください。

Webサイトのページ表示速度を改善する

6つ目はWebサイトのページ表示速度を改善し、速くすることです。

Googleのクローラーがウェブサイトをクロールする際、各サイトに対して設定された「クロールバジェット」が重要な役割を果たします。

クロールバジェットとは、検索エンジンのクローラー(ボット)がクロールできるリソース、つまり、時間やリクエスト数の制限のことです。

ページ表示速度が遅い場合、クローラーがそのページを処理するのに時間がかかり、1回のクロールで処理できるページ数が減少します。

その結果、重要なページがクロールされないことがあり、インデックスの遅延や検索結果での表示に影響を及ぼす可能性があります。

つまり、ウェブサイトのページ表示速度を改善することで、クローラーはより効率的にページをクロールできるようになり、サイト内の重要なコンテンツがインデックスされる可能性が高まります。

具体的な方法としては、画像の圧縮、不要なリダイレクトの削除、JavaScriptやCSSの最適化、サーバーの応答時間の改善などがあります。

これらの施策はインデックスの促進だけに留まらず、SEO効果も高まります。

というのも、Googleはユーザーファーストを公言しており、ユーザーの利便性が高いコンテンツを評価しています。もし、ページの表示速度が遅いと、ストレスを感じたユーザーは離脱する可能性が高くなり、直帰率が上昇します。

そうなると、検索エンジンからのSEO評価が下がり、順位の低下に繋がってしまいます。

つまり、表示速度を改善することは、ページに訪れたユーザーの離脱率の軽減につながり、結果としてSEO効果が高まるということになるのです。

こうしたWebページの表示速度を確認するには、無料で利用できるPageSpeed Insightsが便利です。

空欄部分に、表示速度をチェックしたいWebぺージのURLを入力し、分析ボタンを押すと情報が表示されます。問題点があれば、その内容と改善方法も表示されるので、及第点を取れるよう指摘された点を変更しましょう。

具体的な使い方については『PageSpeed Insights(ページスピードインサイト)の使い方と表示速度の改善方法』にて詳しくご紹介しているので、ぜひ、ご一読ください。

HTMLを正しく記述する

7つ目は、HTMLを正しく記述することです。

検索エンジンのクローラーは、WebページのHTMLタグに記載された内容を基にコンテンツを理解します。

そのため、HTMLが誤って記述されていると、クローラーはページの内容を正確に把握できず、インデックスされない場合や、誤った情報をインデックスしてしまう可能性が高まります。

Webページを作成する際には、まずheadタグ内にタイトルタグやメタディスクリプション、そしてその他のメタタグを適切に設定することが重要です。

これらは検索エンジンに対してページのテーマや内容を簡潔に伝える役割を果たします。

また、コンテンツの見出しにはh1タグ~h6タグを適切に使用し、ページ内の情報構造を整理することも必要です。

他には、aタグといったリンクタグを適切に設定することで、関連性のある情報を検索エンジンに正しく認識させることができます。

このように、HTMLを正しく記述することは、Webサイトが検索エンジンに正確にインデックスされるための基盤となり、SEO効果を高めるために欠かせない施策です。

HTMLタグをあまり知らない初心者の方は、W3CのHTMLコードチェックツールを使用して、HTMLコードにエラーがないか確認してみましょう。

空欄部分にWebぺージのURLを入力すると、HTMLタグの使い方に間違いがないかチェックしてくれます。

また、当社ではHTMLタグについてSEO観点で詳しくご紹介しているページがありますので、『SEOに効果的な10個のHTMLタグの書き方とは?【2025年最新版】』を是非ご確認ください。

画像や動画にaltタグを設置する

8つ目は、画像や動画にaltタグを設置することです。

検索エンジンのクローラーは、画像や動画などのメディアコンテンツを直接「見る」ことができません。

そのため、これらのメディアコンテンツを検索エンジンが理解するためには、代替テキスト(altテキスト)を適切に設定することが非常に重要です。

例えば、画像の場合は、その画像に何が写っているのか、何を表現しているのかを簡潔に説明することが求められます。動画についても、内容を簡潔にテキストで記述し、その動画が何を紹介しているのか、視覚的にどんな情報が含まれているのかを明示することが大切です。

altタグを正確に設定することで、検索エンジンは画像や動画の内容を理解し、それらを適切にインデックスさせることができます。

例えば、商品画像であれば、どのような商品が写っているのか、その特徴を説明することで、ユーザーが検索した際に検索結果に表示される可能性が高くなります。

同様に、動画に関しても、検索エンジンはaltテキストを基にその内容を評価し、関連性のある検索結果としてユーザーに提供することができます。

さらに、altタグを設定することは、SEOだけでなく、アクセシビリティの向上にも寄与します。

視覚に障害があるユーザーや、画像が読み込まれない環境でも、altテキストを通じて画像や動画の内容を理解することができ、ユーザー体験が向上します。

このように、画像や動画に対してaltタグを適切に設置することは、検索エンジンのインデックスを促進し、サイトのSEO効果を高めるために欠かせない施策となります。

具体的な使い方については『alt属性(altタグ)とは?その役割や正しい設定方法を解説』にて詳しくご紹介しているので、ぜひ、ご一読ください。

ページタイトルと内容を一致させる

9つ目は、ページタイトルと内容を一致させることです。

ページタイトルは、ユーザーや検索エンジンに対してそのページが提供する情報の概要を示すものです。

適切なタイトルを設定することで、検索エンジンはページがどのような内容を提供しているのかを理解しやすくなり、その結果、インデックスされやすくなります。

ページタイトルと内容が一致しない場合、検索エンジンはページの評価が難しくなり、誤った情報をインデックスしてしまう可能性があります。

また、ユーザーがタイトルを見てクリックしたものの、実際の内容が期待と異なれば、直帰率が増加し、SEOの評価が下がる原因にもなります。

これを避けるためにも、キーワードばかりを意識したコンテンツ作成や、自身が訴求したい情報だけを盛り込むことはしないようにしましょう。

重複コンテンツを解消する

10個目は、重複コンテンツなくすことです。

重複コンテンツとは、URLが違うものの、内容がほぼ同じものを指します。例としては、ECサイトの洋服で同じデザインながら色違いのページが別にある場合などが該当します。

検索エンジンは、重複コンテンツが多く存在する場合、どのページをインデックスすべきかを判断するのが難しくなります。

その結果、検索エンジンがどのページを表示すべきか決めかねてしまい、インデックスされるページが減少することがあります。また、SEOの観点でも重複コンテンツが多いと、コンテンツ単体だけでなく、サイト全体の評価が下がることにもつながりかねません。

重複コンテンツを解消する方法としては、canonicalタグや301リダイレクト、noindexタグの使用などがあります。

詳しくは『重複コンテンツとは?基準やSEOペナルティの可能性、回避方法について』で詳しく紹介しているので、ぜひ、ご一読ください。

質の高いコンテンツを作成する

最後は、質の高いコンテンツを作成することです。

検索エンジンは、ユーザーにとって信頼性の高い情報を提供するWebサイトを優先的にインデックス登録し、検索結果の上位に表示します。

つまり、Googleをはじめとする検索エンジンは、単にページ数やキーワードの数ではなく、コンテンツの質を重視しており、SEOで上位表示するためにはユーザーにとって有益で、正確かつ信頼性のある情報を提供することが求められます。

- ユーザーのニーズを満たせている

- 正確で深い知識に基づいた独自の情報が含まれている

- 最新の情報を含んでいる

質の高いコンテンツとは、まず第一に「ユーザーのニーズを満たす」ことが不可欠です。コンテンツがユーザーの質問に答え、問題を解決するものであれば、ユーザーの満足度が高まり、その結果、滞在時間が長くなります。

検索エンジンは、ユーザーの滞在時間や直帰率を指標として、ページの価値を評価していますので、ユーザーのニーズに応える内容が提供されているページは高く評価されます。

また、質の高いコンテンツには、正確で深い知識に基づいた独自の情報が含まれています。信頼性の高い情報源からの引用や、専門的な知識を反映した内容は、検索エンジンから高く評価される要素となります。

さらに、内容が最新であることも非常に重要です。古くなった情報はSEO効果が薄れ、逆に最新の情報を提供することで、検索エンジンから評価を受けやすくなります。

このような質の高いコンテンツを作成することは、SEO対策の基本中の基本であり、インデックス登録されやすいWebサイト作りに欠かせません。

高品質なコンテンツ作成については『SEOで求められる質の高いコンテンツとは?条件や作成方法を紹介』にて詳しくご紹介しているので、ぜひ、ご一読ください。

【番外編】よく聞くnoindexとは

ここまでインデックスを促す効果的な施策についてご紹介しました。

インデックスについて調べていると、逆にインデックスを止める「noindex」という言葉もよく耳にするかと思います。

「noindex」とは、特定のページを検索エンジンのインデックスに登録させないようにするための指示を示すタグを指します。

では、そもそもなぜnoindexを使用するのでしょうか。主な理由としては、サイト内で重要ではないページや、検索結果に表示させたくないページや、検索エンジンに評価されるべきでないページを除外したい場合に使います。

例えば、重複コンテンツや、ユーザーのログインページ、プライバシーポリシーなど、ユーザーがアクセスするものの検索結果に表示させる必要がないページには、noindexタグを設定することが適切です。

このようにすることで、無駄なインデックスを避け、より重要なページに検索エンジンの評価を集中させることができます。

つまり、noindexを使うことで、検索エンジンが不必要なページをクロールしないようにし、より価値のあるページがインデックスされやすくなるということです。

noindexについては『noindexタグとは?正しい使い方や設定する際の注意点について』にて詳しくご紹介しているので、ぜひ、ご一読ください。

まとめ

本記事ではSEOにおけるインデックスの意味や影響、インデックスを促すポイントについて詳しく解説しました。

改めて、インデックスはSEOの基本であり、インデックスされなければ検索結果に表示されることはありません。

今回ご紹介した確認方法で、自社のコンテンツがインデックスされているか確認いただき、もしインデックスされていない際には是非ご紹介した施策を試してみてください。

最後に当社では別記事にて「インデックスされない時の原因や対策方法」についてまとめていますので、是非ご一読ください!