SEOとは、Search Engine Optimizationの略称で、日本語では検索エンジン最適化を意味します。

これは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンに適したWEBサイトを構築し、検索結果で上位表示させることで、アクセス数やコンバージョン数を増やす施策のことです。

検索エンジンの評価を高めるためには、コンテンツの作成やHTMLタグの適切な使用、内部リンクの最適化、被リンクの獲得など、さまざまなSEO対策が必要になります。

また、検索エンジンは独自のアルゴリズムを用いてWEBサイトの評価を行い、検索順位を決定しているため、SEOの基本を理解し、検索エンジンの仕組みに沿った対策を行うことが重要です。

このページでは、SEOの基本的な考え方や具体的な施策、検索エンジンの仕組み、そしてSEO対策に役立つツールについて詳しく解説します。適切なSEO対策を実施し、WEBサイトの検索順位を向上させ、より多くのユーザーにリーチできる環境を整えましょう。

この記事でわかること

SEOとは?

SEOとは、検索エンジンの最適化を意味し、Search Engine Optimizationの頭文字をとった言葉になります。具体的には、GoogleやYahoo!、Bingなどの検索エンジンで、ユーザーが特定のキーワードを検索した際に表示される検索結果において、自社のWEBサイトを上位に表示させる取り組みを指します。

SEOで自社サイトを上位表示させるためには、「コンテンツの作成」や「内部リンクの最適化」、「被リンクの獲得」などの施策を実施する必要があり、これらの施策全体をSEO対策といいます。また、SEO対策は検索エンジン最適化を意味するSEOとほぼ同じ概念と考えられており、どちらもWEBサイトの検索順位を向上させ、アクセス数やコンバージョン数を増やし、最終的には売上向上につなげることが目的です。

SEOでは、単に検索順位を上げることだけを目的とするのではなく、WEBサイトを訪れるユーザーの検索意図に適したコンテンツを作成し、定期的に改善していくことが求められます。

検索エンジンは、ユーザーにとって有益な情報を提供するサイトを評価するため、検索エンジンの仕組みやアルゴリズムを理解し、検索エンジンにとって最適な状態を維持することが重要です。また、検索エンジンのアルゴリズムは定期的に更新されるため、最新の動向を把握しながらSEO対策を進める必要があります。

検索エンジンの仕組み

SEO対策を始める前に、検索エンジンの仕組みを理解しておくことが重要です。

検索エンジンはインターネット上にある情報の中から、ユーザーが入力した検索クエリ(キーワード)に対し、最も関連性の高い情報を提供するために、「クロール(クローリング)」「インデックス登録(インデクシング)」「順位付け(ランキング)」を行っています。

クロール(クローリング)

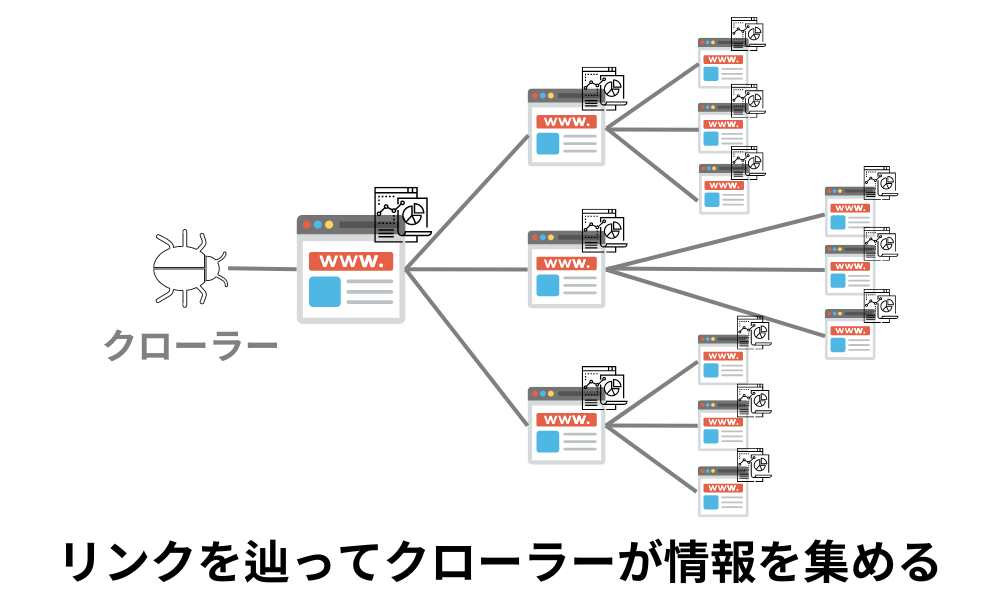

クロール(クローリング)とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンがインターネット上の情報を収集する際の最初のプロセスです。

検索エンジンは、クローラーと呼ばれる自動プログラムをWeb上に巡回させ、各Webサイトを訪問し、そのページの内容を解析しています。クローラーは、ページのHTMLソースコードを読み取り、タイトルやテキスト、画像などの情報を取得するとともに、ページ内のリンクを辿り、関連するページへもアクセスしています。

ただし、クローラーはすべてのWebサイトを同じ頻度で巡回するわけではありません。検索エンジンは、各Webサイトごとにクロールバジェットと呼ばれる上限を設定しており、そのサイトの重要度や更新頻度、アクセス数などに応じて、クローリングの頻度や範囲を決定しています。例えば、検索エンジンから高く評価され、アクセス数が多いサイトは頻繁にクロールされる一方、新しく立ち上げたばかりのサイトはクロールバジェットが少なく、新しいページがすぐにはクローリングされないことがあります。

そのため、SEO対策を進める上では、検索エンジンのクローラーが定期的に自社サイトを訪れ、ページの内容を正確に把握できるようにすることが重要です。クローリングを促進するためには、適切な内部リンクの設置や、サイトの更新頻度を維持することが効果的です。

詳しくは『クローラーとは?種類や検索エンジンの仕組み、効果的なSEO対策を紹介』で解説していますので、ご一読ください。

インデックス登録(インデクシング)

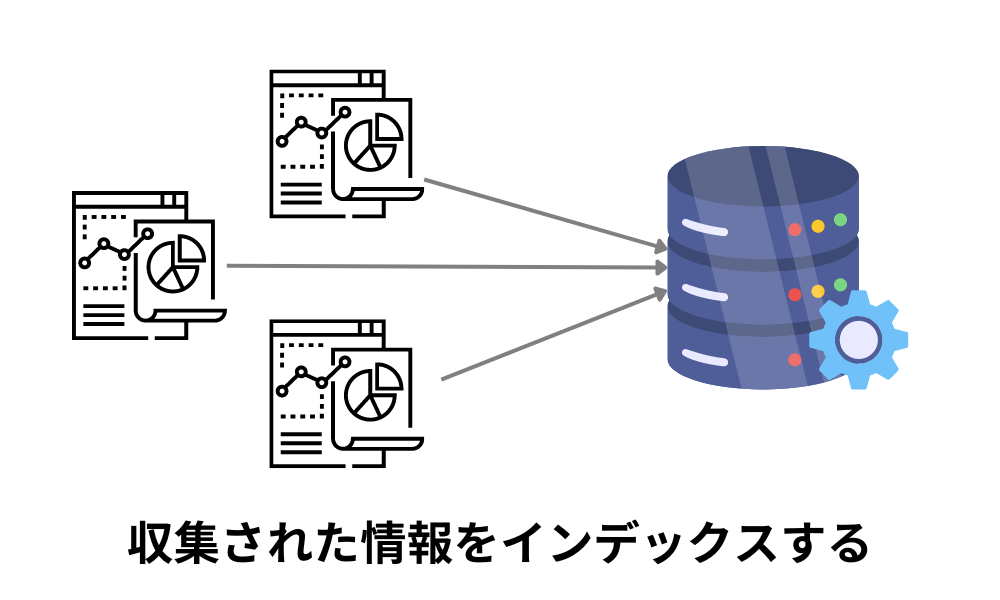

検索エンジンが検索結果を表示させるための2つ目のプロセスが、インデックス登録(インデクシング)です。

インデックス登録(インデクシング)とは、クローラーが収集したWebページの情報を整理し、データベースに登録する作業を指します。このインデックス登録によって、検索エンジンはユーザーが検索した際に、最も適したページを検索結果に表示できるようになります。ここで重要なのは、検索エンジンはインデックス登録されたページの中から検索結果を選ぶという点です。

そのため、インデックス登録されていないページは検索結果に表示されず、どれだけ有益なコンテンツを作成しても、検索エンジン経由でユーザーに届くことはありません。検索エンジンに適切にインデックス登録されるためには、まずクローラーがページをスムーズに巡回できるようにし、サイトの構造を整理することが重要です。加えて、ページの内容が検索エンジンによって正確に解析され、適切にインデックスされるよう、適切なキーワードの使用やメタデータの設定を行うことも必要になります。

SEO対策において、インデックス登録は検索結果に表示されるための必須条件となるため、どんなに質の高いコンテンツを作成しても、検索エンジンにインデックスされなければ意味がないことを覚えておきましょう。

アルゴリズムによる検索順位付け(ランキング)

検索エンジンが検索結果を表示する最後のプロセスがアルゴリズムによる検索順位付け(ランキング)です。

検索エンジンは、ユーザーが入力した検索クエリに対して最も関連性が高く、有益な情報を提供するWebページを提示するために、独自のアルゴリズムを用いてページの評価と順位付けを行っています。このアルゴリズムは、数百にも及ぶ評価項目を基に、インデックス登録されたページの中から、検索意図に最も適したコンテンツを選び出し、検索結果の順位を決定します。

この順位付けにおいては、「コンテンツの品質」や「Webサイトの構造」、「被リンクの有無」、「ユーザーの行動」など、さまざまな要素が評価基準として考慮されています。特に、検索エンジンはユーザーが求める情報を的確に提供することを目的としているため、コンテンツの信頼性や有益性が重要視されます。ただし、具体的な評価指標の詳細は公表されていないため、検索エンジンがどのような要素を重視しているのかを正確に把握することは難しいとされています。

さらに、検索順位を決めるアルゴリズムは固定されたものではなく、検索エンジンが定期的に行うアップデートによって変更されることがあります。そのため、SEO対策を行う際には、これらのアップデートの傾向を把握し、最新のアルゴリズムに適応することが求められます。また、上位表示されているWebサイトの特徴を分析し、検索エンジンが提供するガイドラインを参考にすることで、より効果的なSEO施策を実施できるでしょう。

SEOの基礎となるGoogleの考え方

SEO対策を行ううえで、Googleの基本的な考え方を理解することは欠かせません。

検索品質評価ガイドラインでは、検索エンジンがどのような基準でコンテンツを評価しているのかが示されており、質の高いサイト作りの指針となります。また、Googleが掲げる10の真実には、検索エンジンの根本的な理念が反映されており、SEO戦略を立てる際の重要なヒントが含まれています。

これらを正しく把握し、サイト運営に活かすことが、長期的な検索結果の向上につながります。

Googleが掲げる10の真実

1つ目は、Googleが掲げる10の真実です。

Googleは、「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること」を使命とし、検索エンジンの提供と改善を続けています。その運営方針の一環として、以下の「Googleの掲げる10の真実」という指針を公開しています。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

これらの真実は、Googleの検索エンジンがどのような価値観を持ち、何を重視しているのかを示すものであり、SEO対策を行う上でも重要な指標となります。

例えば、「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」という考え方は、Googleがユーザーにとって有益なコンテンツを評価することを意味し、「1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番」は、特定の分野において専門性の高いサイトが高く評価されることを示しているといえます。

また、「ウェブ上の民主主義は機能する」という考え方は、被リンクの重要性を示唆しており、「情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない」は、モバイル検索やローカル検索の重要性を意味しています。他にも「すばらしいでは足りない」という言葉からは、検索体験の向上を追求し続けるGoogleの姿勢がうかがえ、SEO対策も継続的に行う必要があることが分かります。

これらの指針を理解し、Googleが求める基準に沿ったサイト運営を行うことで、アルゴリズムのアップデートが行われても大きな影響を受けにくくなります。Googleの考え方を正しく理解することは、検索エンジン最適化を成功させるための重要な要素といえます。

検索品質評価ガイドライン

2つ目は、検索品質評価ガイドラインです。

Googleは、検索結果の品質を向上させるために「検索品質評価ガイドライン」を設けています。

これは、Googleの外部スタッフがWebサイトを評価する際の基準として作成されたものであり、検索エンジンのアルゴリズムがどのような基準でWebページを評価しているのかを示す重要な資料です。そのため、このガイドラインを理解することは、SEO対策を進める上で大きなヒントになります。

検索品質評価ガイドラインには、ユーザーが求める情報とWebページの情報が一致しているかどうか、コンテンツの品質、Webサイトの信頼性、使いやすさなど、Googleが良質なWebサイトと評価するための基準が記載されています。特に、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の概念が重視されており、検索結果で上位表示されるためには、信頼性の高いコンテンツを提供することが不可欠です。

ただし、このガイドラインは具体的なSEO対策の方法を指示するものではなく、抽象的な表現で「より良いWebサイトとはどのようなものか」が説明されている点に留意する必要があります。また、公式には英語版のみが提供されており、日本語での完全な公式翻訳は存在しません。

それでも、Googleが求める品質基準を知るための貴重な資料であり、SEOを行う上で参考にする価値は非常に高いといえます。

続いて、この「検索品質評価ガイドライン」に記載されているSEO対策で重要なポイントについて解説します。

SEO対策で重要な3つのポイント

SEO対策を成功させるには、Googleが重視する要素を理解し、適切に対応することが重要です。

特に、検索結果に与える影響が大きいYMYL、信頼性や専門性を示すE-E-A-T、そしてページのユーザー体験を評価するコアウェブバイタルといった概念は、SEOの基盤となります。

これらのポイントを押さえた対策を行うことで、検索エンジンからの評価を高め、安定した上位表示につなげることができます。

YMYL(Your Money or Your Life)

1つ目は、YMYL(Your Money or Your Life)です。

YMYLは、Googleが特に重視するコンテンツのカテゴリーの一つであり、ユーザーのお金や生活(人生)に重大な影響を与える情報を指します。

具体的には、「金融」「健康」「ニュースや時事問題」「ショッピング」「人権や宗教」「大学進学や就職」など、専門的な知識を必要とする分野が該当します。

これらのカテゴリは、情報に誤りがあると、ユーザーに深刻な影響を及ぼす可能性があるため、GoogleはYMYLに関するページの信頼性や専門性を特に重視するようになりました。そのため、YMYLに該当するWebサイトを運営する場合、専門家でもない人がインターネット上の情報を寄せ集めただけのページや、出典が不明確で信頼性が低いコンテンツは、検索エンジンからの評価が低くなります。

例えば、医療情報であれば医師の監修があること、金融情報であれば資格を持つ専門家による解説があることが重要です。こうした専門性が担保されていない場合、Googleの評価が下がり、検索順位が大幅に下がる可能性があります。

このように、Googleの検索品質評価ガイドラインでは、YMYLに関するコンテンツに対して、特に質の高い情報提供を求めていることが記載されています。YMYLに関わるWEBサイトを運営し、検索エンジンで上位表示を目指す場合は、経験や専門性、権威性、信頼性を意識し、信頼できる情報を発信しましょう。

もっと詳しくYMYLについて知りたい方は、『YMYLとは?対象となるジャンルやSEOの対策方法を解説』で解説しているので、ぜひ、ご一読ください。

E-E-A-T(旧E-A-T)

2つ目はE-E-A-T(旧E-A-T)です。

E-E-A-Tは、GoogleがWebサイトの評価基準として重視する指標の一つであり、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trust)、そして経験(Experience)の4つの要素で構成されています。

もともとはE-A-Tとして専門知識を持つ人物が発信すること(専門性)、その分野で権威のある人や組織が関与すること(権威性)、提供される情報が正確であること(信頼性)の3つを評価基準としていました。しかし、2022年12月のアップデートにより、情報が単なる知識だけでなく実際の体験に基づいているか(経験)が追加され、E-E-A-Tとしてより信頼性の高い情報が求められるようになりました。

このE-E-A-Tは、特にYMYL(Your Money or Your Life)に該当する分野において重要視されますが、それ以外のWebサイトにおいても評価の対象となるため、SEO対策を進める上で欠かせないポイントとなっています。例えば、商品レビューサイトであれば、単なる情報の寄せ集めではなく、実際に商品を使用した上での体験談が求められます。また、健康や金融といった分野では、信頼できる専門家の監修があることが重要視されます。

他にも、Googleの検索品質評価ガイドラインにおいても、E-E-A-Tが整っているWebサイトは高く評価されることが明言されています。特に、4つの要素の中でもTrust(信頼性)が最も重視されており、不正確な情報や誤解を招くコンテンツは評価が下がる可能性があります。そのため、SEO対策を行う際には、経験に基づいた情報発信を心がけ、信頼性を確保することが重要です。

『E-E-A-T(旧E-A-T)とは?Googleが重視する評価基準とSEOにおける対策方法を解説』で、より詳しくE-E-A-Tについて解説をしているので、ご参照ください。

コアウェブバイタル

3つ目は、コアウェブバイタルです。

コアウェブバイタルとは、GoogleがWebサイトのパフォーマンスを測定するために提唱した指標のことで、Webサイトに訪れたユーザーの体験に影響を与える要素のことです。具体的には、「最大コンテンツの読み込み速度(LCP: Largest Contentful Paint)」、「ページ読み込みの応答性(FID: First Input Delay)」、「ページの視覚的な安定性(CLS: Cumulative Layout Shift)」の3つの指標で構成されています。

これらの指標を最適化することで、ユーザーが快適にWebサイトを利用できるようになります。

もともとコアウェブバイタルは、サイトのパフォーマンスを測定するための指標として利用されていましたが、2021年6月にGoogleが実施したページエクスペリエンスアップデートにより、検索順位の評価に影響を与える要素として組み込まれました。そのため、SEO対策においても重要な指標となり、Webサイトの改善が求められるようになっています。

例えば、LCP(最大コンテンツの読み込み)が遅いとユーザーがコンテンツを表示するまでに時間がかかり、離脱率が高くなる可能性があります。また、FID(ページ読み込みの応答)が長いとユーザーがページ内での操作に対する反応が遅くなり、使いづらいと感じてしまいます。他にも、CLS(ページの視覚的な安定性)が悪いとページのレイアウトが突然変わることで、誤クリックを誘発し、ユーザーのストレスにつながります。

このように、コアウェブバイタルの最適化は、ユーザー体験を向上させるだけでなく、検索順位の向上にもつながるため、SEO対策を行う上で欠かせない要素といえます。そのため、サイトの表示速度や操作性、視覚的な安定性を常にチェックし、改善を続けることが重要です。

そんなコアウェブバイタルについてもっと詳しく知りたいなら、『コアウェブバイタル(CoreWebVitals)とは?LCP・FID・CLSの3つ指標と改善方法』をご一読ください。

SEOの基本となる4つの対策

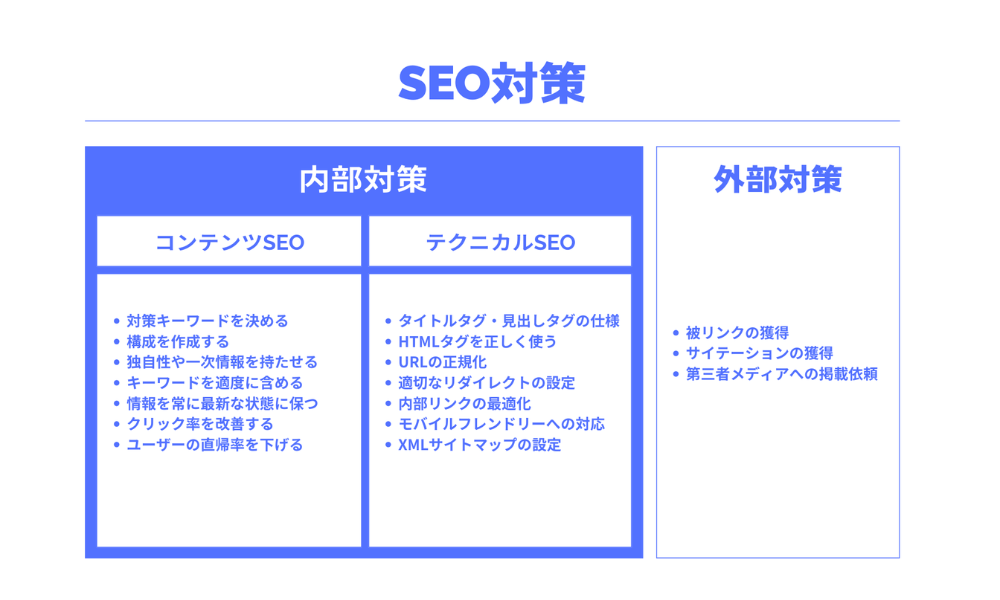

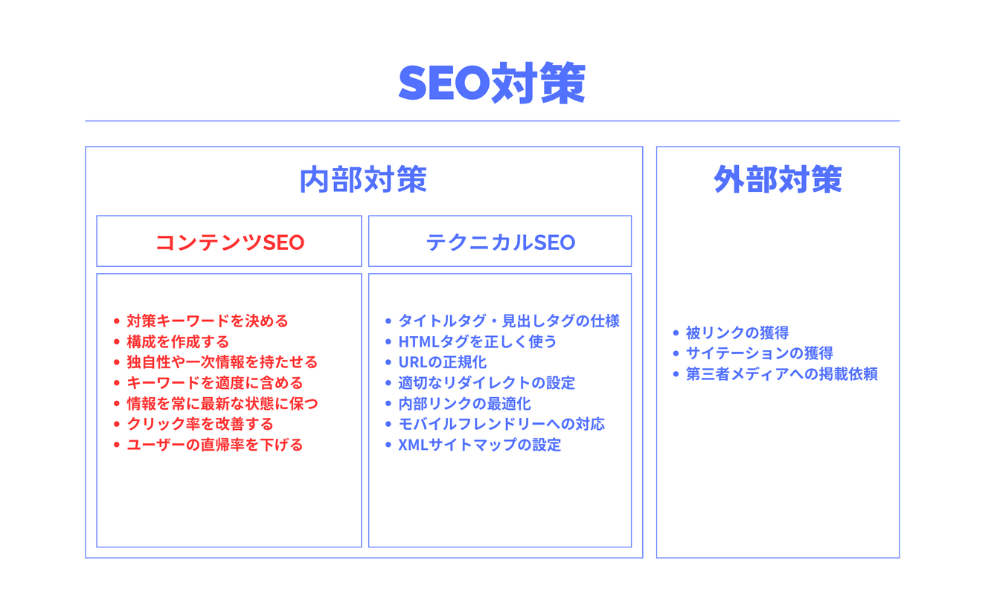

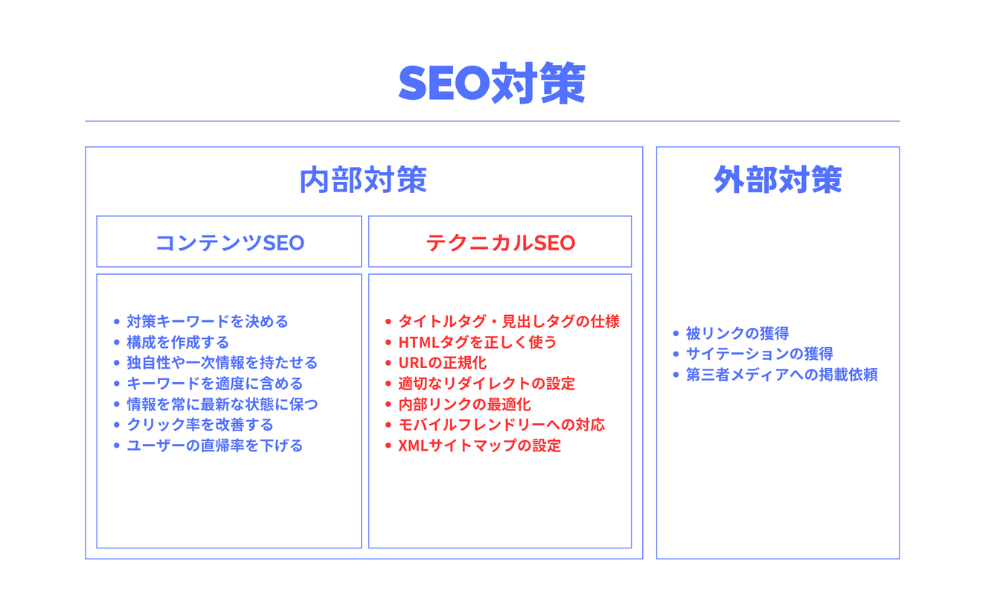

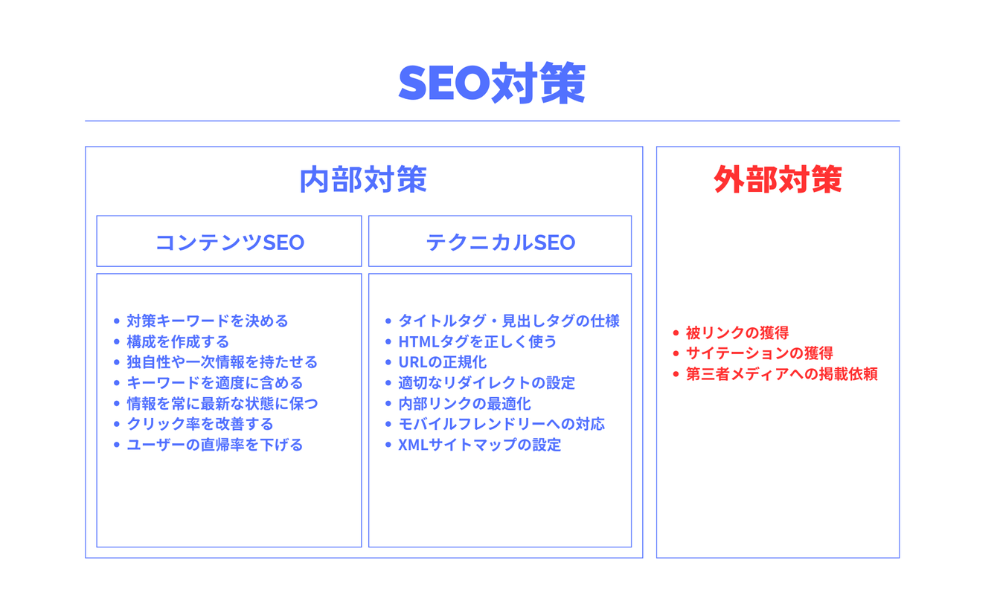

SEOで成果を出すためには、検索エンジンに正しく評価されるための対策が欠かせません。

特に、サイト内部の最適化を行う内部対策、被リンクやブランド認知を強化する外部対策、質の高い記事を提供するコンテンツSEO、そして技術的な要素を整備するテクニカルSEOの4つは、基本となる重要な施策です。

これらをバランスよく実践することで、検索結果での上位表示を目指せます。

内部対策

1つ目は、内部対策です。

内部対策とは、SEO対策の一環として、自社サイト内で行う最適化のことを指します。オンページSEOや内部施策とも呼ばれ、検索エンジンにとってサイトを適切に認識しやすくするための重要な取り組みです。

具体的には、検索エンジンのクローラーがサイトをスムーズに巡回できるように構造を整えたり、ページ内のHTMLタグを最適化することで、正確にインデックスされる環境を整えたりすることが含まれます。また、ユーザーの検索意図に沿った質の高いコンテンツの作成や、定期的なコンテンツの更新、適切な内部リンクの設置なども挙げられます。

SEO対策では、この内部対策が基本となるため、サイト構造の見直しやコンテンツの充実を継続的に行うことが不可欠です。検索エンジンに正しく情報を伝え、ユーザーにとって有益なコンテンツを提供することで、結果的にサイト全体の評価が向上し、検索順位の改善につながります。

本ページ内でも内部対策における具体的な対策は紹介しますが、内部対策に絞った概要や詳しい情報を確認したい方は、『SEOにおける内部対策でやるべきこと20選!インデックスやランキング、クローラビリティなど目的別に解説』をご覧ください。

外部対策

2つ目は、外部対策です。

外部対策とは、SEO対策の一環として、自社サイト以外の外部サイトで行う施策のことを指します。オフページSEOや外部施策とも呼ばれ、検索エンジンに対して自社サイトの権威性や信頼性を高めるために重要な要素となります。具体的には、外部サイトから自社サイトへのリンクを獲得する「被リンクの獲得」や、外部サイトで自社のサービスや商品が言及される「サイテーションの獲得」が挙げられます。

被リンクの獲得は、検索エンジンがサイトの信頼性を判断する重要な指標の一つで、権威のあるサイトや関連性の高いサイトからのリンクは、検索エンジンにとって「このサイトの情報は価値がある」と評価され、検索順位の向上につながります。一方で、不適切な手法で大量の低品質な被リンクを獲得すると、スパムとみなされペナルティを受ける可能性もあるため、慎重な運用が求められます。

また、サイテーションの獲得も外部対策の一つとして有効です。他のメディアやブログ、SNSなどで自社の名前や商品・サービスが紹介されることで、検索エンジンがそのサイトの信頼性を高く評価する傾向があります。特に、業界内での認知度を高め、ブランドの価値を向上させるためにも、積極的に取り組むべき施策といえます。

外部対策は、自社で直接コントロールすることが難しい要素も多いため、良質なコンテンツを作成し、自然に被リンクやサイテーションを獲得できる環境を整えることが重要です。適切な外部対策を行うことで、検索エンジンからの評価を高め、SEO効果を最大限に引き出すことができます。

内部対策と同様に、外部対策に絞った概要や詳しい情報を確認したい方は、『SEOにおける外部対策とは?内部対策との違いや目的、被リンクの獲得方法について』をご一読ください。

コンテンツSEO

3つ目は、コンテンツSEOです。

コンテンツSEOとは、検索エンジンで上位表示を狙うために、ユーザーの検索意図に沿ったコンテンツを作成・改善するSEO対策のことを指します。商品やサービスに関連するキーワードをもとに、検索ユーザーが求める情報を的確に提供し、検索エンジンからの評価を高めることが目的です。具体的には、対策キーワードの選定や、タイトルや見出しを決めるコンテンツの構成作成、記事の執筆、公開後の定期的なリライトが該当します。

コンテンツSEOでは、単にキーワードを含めるだけでなく、検索ユーザーにとって有益な情報を提供し、読みやすい構成にすることが求められます。そのため、専門的な情報をわかりやすく伝える工夫や、視認性を向上させるデザインの最適化も重要な要素となります。

一般的に「SEO対策」というと、このコンテンツSEOの施策を指すことが多く、SEOの基本として欠かせない要素です。高品質なコンテンツを継続的に提供することで、検索エンジンの評価を高め、安定した検索流入を獲得することが可能になります。

『コンテンツSEOとは?メリットや効果、やり方などわかりやすく解説』にて、さらに詳しい情報をご覧いただけます。

テクニカルSEO

4つ目は、テクニカルSEOです。

テクニカルSEOとは、検索エンジンにWebサイトを正しく評価してもらうための技術的な対策を指します。これは、クローラーがサイト内の情報を適切に読み取れるようにする施策と、検索エンジンがページを正しくインデックスできるようにする施策の2つに分けられます。

具体的には、内部リンクの設置によってサイト内のページ同士の関係を明確にしたり、リダイレクト設定によって不要なページ遷移を防いだりすることが含まれます。また、URLの正規化を行うことで、重複コンテンツの評価が分散しないようにし、metaタグの設置や構造化マークアップデータの追加を通じて、検索エンジンにページの内容を正しく伝えることも重要な施策となります。

テクニカルSEOは、一度適切に設定すれば頻繁に変更する必要はありません。しかし、SEOの知識だけでなく、Webサイトの構造やHTML、プログラムに関する理解も求められるため、コンテンツSEOよりも難易度が高いといえます。そのため、正しい知識をもとに適切に実施することが重要です。

検索エンジンがスムーズにサイトをクロールし、適切にインデックスできるようにすることで、サイト全体のSEO効果を高めることが可能になります。そのため、テクニカルSEOはSEO対策の基盤として非常に重要な要素となります。

テクニカルSEOについては『テクニカルSEOとは?コンテンツSEOとの違いと11種の施策を解説』でも詳しく紹介しておりますので、ご一読ください。

コンテンツに関する7つの施策

検索エンジンで上位表示を狙うためには、質の高いコンテンツを作成し、ユーザーにとって価値のある情報を提供することが不可欠です。

そのためには、適切なキーワードの選定や、独自性のある一次情報の活用、最新情報の更新など、さまざまな施策を組み合わせる必要があります。ここでは、検索エンジンとユーザーの双方に評価されるコンテンツを作るための7つの施策を紹介します。

対策キーワードを決める

1つ目のコンテンツSEOのポイントは、対策キーワードを決めることです。

対策キーワードとは、検索エンジンで上位表示を目指すキーワードのことであり、このキーワードを決める作業は「キーワード選定」と呼ばれます。

キーワード選定を行う際には、まずユーザーがどのような言葉で検索を行うのかを理解することが重要です。例えば、SEO関連のツールを提供する場合、「SEO ライティング」や「AI ライティング ツール」といったキーワードが有力な候補になります。これにより、検索エンジンを通じて関心のあるユーザーを的確にサイトへ誘導することができます。

また、キーワードは単語単体だけでなく、フレーズや質問形式のものも検討することが求められます。例えば、「SEOとはなにか、わかりやすく」や「SEO 初心者におすすめの方法」など、ユーザーの検索意図に沿った表現を取り入れることで、より多くの検索ニーズに対応することができます。

さらに、対策キーワードを選ぶ際には、競合他社がどのようなキーワードで上位表示されているのかを分析することも重要です。競合のキーワード戦略を把握することで、自社にとって適切なキーワードを見つける手助けとなります。検索ボリュームや競争率を考慮しながら、効果的なキーワードを選定することが、SEO対策の成功につながります。

対策キーワードの調査方法や選び方については『SEOキーワード選定のやり方を解説!コツや注意点・おすすめツールも紹介【初心者向け】』がお役に立ちますのでぜひ、ご覧ください。

構成を作成する

2つ目は、コンテンツの構成作成です。

構成の作成では、対策するキーワードに対して、どのようなタイトルや見出しを設定し、どのような内容を掲載するかを決める作業を行います。これは、単に文章を書くのではなく、ユーザーの検索意図を深く理解し、それに基づいた論理的な流れを構築するために必要なプロセスです。

具体的には、まずユーザーが求めている情報を分析し、競合他社がどのような内容を提供しているのかを調査します。そのうえで、ユーザーのニーズを満たせるように構成を設計し、記事の内容が的確に伝わるよう整理していきます。この作業を怠ると、検索意図を考慮しない独りよがりな記事になりやすく、検索エンジンで上位表示される可能性が低くなります。

また、構成をしっかりと作成することで、執筆時の効率も向上します。記事の方向性が明確になり、必要な情報を的確に盛り込むことができるため、無駄な修正を減らすことができます。そのため、キーワード選定が完了したらすぐに執筆に取り掛かるのではなく、上位表示されているサイトの構成を確認し、それを参考にしながら適切な構成を作成することが重要です。

独自性や一次情報をコンテンツに入れる

3つ目は、独自性や一次情報をコンテンツに入れることです。

キーワードの選定や構成の作成は、あくまでコンテンツ作成の準備段階であり、実際にコンテンツを作る際には、ユーザーの検索意図に応えつつ、他のサイトにはない独自の情報を提供することが求められます。ユーザーが求める情報を正確に把握し、信頼できる形で提供することが、SEOの基本となります。

そのため、独自の調査レポートやアンケート結果、企業独自のデータなどをコンテンツに取り入れることで、情報の信頼性を高めることができます。また、実体験に基づくレビューや具体的な事例、専門家の意見などの一次情報を加えることで、より説得力のある内容を作成することができます。Googleのガイドラインでも、E-E-A-Tの「Experience(経験)」の要素が重視されており、実際の経験をもとにした情報は、検索エンジンの評価を高める要因となります。

さらに、独自性のあるコンテンツを作ることで、競合サイトとの差別化が図れ、読者にとっても価値の高い情報を提供することが可能となります。検索エンジンは、他のサイトと同じ情報を掲載するだけでは高く評価しないため、自社ならではの視点を取り入れたコンテンツを意識することが重要です。

コンテンツの作成方法については『【初心者必見】SEOライティングとは?やり方とコツ、おすすめツールを解説』にて詳しく解説しています。

対策キーワードや関連キーワードを適度に使用する

4つ目は、コンテンツ内で適度に対策キーワードや関連キーワードを使用することです。

まず、対策キーワードは上位表示を目指す主要なキーワードを指し、関連キーワードは対策キーワードに関連する単語やフレーズを指します。SEO対策では、これらのキーワードを適切に活用することで、情報の網羅性を高め、コンテンツの質を向上させることができます。

具体的には、対策キーワードや関連キーワードをタイトルや見出し、本文の適切な箇所に配置することで、検索エンジンはそのページがどのようなテーマに関するものであるかを理解しやすくなります。

しかし、キーワードの過度な使用は逆効果となる可能性があります。Googleなどの検索エンジンは、不自然にキーワードを詰め込む行為をスパムと見なし、ペナルティを科すことがあるため、適度な頻度で自然な形で使用することが求められます。この適度な頻度とは、単なるキーワードの羅列ではなく、ユーザーにとって自然な文章の流れの中でキーワードが使われていることを意味します。

そのため、キーワードの使用を意識しすぎるのではなく、まずはユーザーが求める情報を的確に提供することを優先し、その中でキーワードを適切に盛り込むことが大切です。検索エンジンの評価を高めるためには、ユーザー目線を忘れずに、読みやすく価値のあるコンテンツを作成することを心掛けましょう。

情報を常に最新な状態に保つ

5つ目は、コンテンツ内の情報を常に最新な状態に保つことです。

コンテンツの有効性は、提供される情報が最新かどうかに大きく左右されるため、古い情報のまま放置されているサイトは、ユーザーにとっての価値が下がるだけでなく、検索エンジンの評価も低くなる可能性があります。また、情報が古いままだと、ユーザーが誤った内容を信じてしまい、不利益を被るリスクがあるため、信頼性の観点からも適切な更新が求められます。

例えば、割引キャンペーンの終了後もその情報がWebサイト上に掲載されたままだと、ユーザーはその割引が適用されると思い込んで申し込みを行うかもしれません。その結果、実際の金額との差異によってクレームが発生する可能性があり、企業の信用にも悪影響を与えることになります。そのため、コンテンツは公開したら終わりではなく、定期的に見直し、最新の情報にアップデートすることが必要です。

また、時間の経過とともに変化する情報を含むコンテンツは、あらかじめリストアップし、定期的なチェックを行うことで、必要なタイミングで迅速に更新できるように準備しておくことが重要です。検索エンジンは、ユーザーにとって有益な最新情報を提供するWebサイトを高く評価する傾向にあるため、継続的なコンテンツの更新はSEO対策の一環としても効果的です。

ページ情報を最新の状態に保つためのリライトについては『SEOのリライトとは?効果的なやり方とコツ、記事の選定方法など解説』でより詳しく解説しています。

クリック率(Click Through Rate)を改善する

6つ目は、クリック率(Click Through Rate、CTR)を改善することです。

検索エンジンは、ユーザーにとって有益な情報を提供することを目的としているため、クリック率が高いコンテンツはユーザーの関心を集めていると判断され、検索順位の向上につながる可能性があります。そのため、当サイトではクリック率の改善もSEO対策において重要だと考えています。

クリック率を改善する方法として、検索結果画面で目を引く魅力的なタイトルの作成が挙げられます。例えば、数字を取り入れたり、具体的なメリットを強調することで、ユーザーの関心を引きやすくなります。また、メタディスクリプションを工夫し、記事の要点を簡潔に伝えることで、検索結果を見たユーザーがコンテンツの内容を素早く理解でき、クリックする可能性が高まります。

その他にも、構造化マークアップを活用し、検索結果にリッチスニペットを表示させることで、視認性を向上させ、より多くのクリックを獲得できるようになります。

クリックするかどうかは最終的にユーザーの判断に委ねられますが、クリック率が高いサイトは検索エンジンからの評価も高まりやすくなる可能性が高いため、検索結果での見せ方を最適化し、クリック率を向上させる対策を積極的に進めることが重要です。

詳しいCTRの改善方法は、『CTR(クリック率)とは?各検索順位の平均値と3つの改善方法を解説』をご覧ください。

ユーザーの直帰率を下げる

7つ目は、ユーザーの直帰率を下げることです。

直帰率とは、ユーザーがWEBサイトを訪れた際に、1ページだけを閲覧して離脱する割合を指します。この数値が高い場合、ユーザーが求める情報を見つけられなかったり、ページの内容に魅力を感じなかったりする可能性があります。そのため、直帰率の改善に取り組むことは、サイトの価値を高めるうえで有効な手段となります。

直帰率を下げるためには、まずユーザーがどのページで離脱しているのかを把握し、その原因を分析することが重要です。ユーザーが求める情報を的確に提供し、読みやすく整理されたコンテンツを作成することで、離脱を防ぐことができます。また、適切な内部リンクを配置することで、ユーザーが自然に他のページへ移動しやすくなり、サイト内での滞在時間を延ばすことが可能です。さらに、WEBサイトのデザインや操作性を向上させることも、ユーザーの利便性を高め、直帰率の低下につながります。

また、ページの表示速度が遅いと、ユーザーがストレスを感じ、すぐに離脱してしまう可能性があるため、サイトの表示速度を最適化することも直帰率の改善に有効です。これらの施策を継続的に実施することで、ユーザー体験が向上し、結果として検索エンジンからの評価も高まり、SEOの成果を最大化することができます。

WEBサイトに関する7つの施策

検索エンジンに適切に評価されるWEBサイトを構築するためには、サイト内部の構造を整えることが重要です。

タイトルタグや見出しタグの適切な設定、リダイレクトの最適化、モバイル対応など、基本的な施策を実施することで、SEO効果を高めることができます。ここでは、検索エンジンとユーザーの双方にとって最適なWEBサイトを作るための7つの施策を紹介します。

タイトルタグや見出しタグを正しく使う

1つ目は、タイトルタグや見出しタグを正しく使うことです。

検索エンジンは、WEBページの内容をHTMLソースコードから読み取って理解しているため、タイトルタグや見出しタグは適切に設定する必要があります。また、これらのタグを正しく使用することで、検索エンジンに対してページの内容を明確に伝えることができ、検索順位の向上にもつながります。

タイトルには対策キーワードを含め、ページの内容と一致するものにすることで、検索エンジンとユーザーの双方にとって理解しやすい構成になります。一方、見出しタグは、ページ内のコンテンツを論理的に整理し、ユーザーが情報を素早く把握できるようにする役割を持っています。H2タグは大見出し、H3タグはその中の小見出しとして使用し、適切な階層構造を守ることが重要です。

また、見出しタグを単なるデザイン要素として使用するのではなく、正しい階層で設定することで、検索エンジンがコンテンツの構造を正確に理解できるようになります。適切なタイトルタグと見出しタグの設定は、検索エンジンの評価を高めるだけでなく、ユーザーにとってもわかりやすいページを作るために欠かせない施策です。

HTMLタグを正しく使う

2つ目は、HTMLタグを正しく使うことです。

HTMLタグは、Webページの構成を定義するための言語であり、検索エンジンがページの内容を理解するための手がかりとなります。タイトルタグや見出しタグの適切な使用はもちろんのこと、altタグやaタグ、メタディスクリプションタグの適用もSEOに大きな影響を与えます。

例えば、画像や動画をコンテンツ内に挿入する際にaltタグを設定することで、その画像や動画の内容を検索エンジンに伝えることができます。これにより、検索エンジンは画像の意味を理解し、視覚的な情報が検索結果に反映される可能性が高まります。

また、aタグを用いたリンクの設置では、適切なアンカーテキストを記述することで、リンク先の内容を検索エンジンが正しく認識し、内部リンクの評価向上につながります。さらに、メタディスクリプションタグを活用することで、検索結果に表示されるページの説明文を最適化し、クリック率の向上が期待できます。

これらのHTMLタグを正しく活用することで、検索エンジンがページの情報を適切に理解し、ユーザーにとってもわかりやすいWebサイトを構築することができます。HTMLの適切なマークアップを意識することが、SEO対策の基盤となることを覚えておきましょう。

HTMLタグに関する詳しい情報は『SEOに効果的な10個のHTMLタグの書き方とは?【2025年最新版】』にて紹介していますので、お役立てください。

URLの正規化

3つ目は、URLの正規化です。

URLの正規化とは、Webサイト内に存在する内容が同じでありながら異なるURLを持つ複数のページを、一つのURLに統一することを指します。検索エンジンは、URLが異なっていても同じ内容のページが複数存在すると、それらを重複コンテンツとみなす可能性があります。これにより、評価が分散し、検索順位が低下するリスクがあるため、URLの正規化を行うことが重要になります。

例えば、同じ商品で色違いのバリエーションがあり、それぞれが異なるURLで公開されている場合、適切な正規化を行うことで検索エンジンが一つのページとして認識し、評価を集約できます。また、「wwwの有無」や「index.htmlの有無」「httpとhttpsの違い」「URLパラメータの有無」などによって発生する重複ページも、URLの正規化によって一つのURLに統一できます。

正規化を適切に行うことで、検索エンジンがWebサイトの構造を正確に理解し、正しいページを適切に評価できるようになります。これにより、SEOの効果を最大化し、検索結果での表示が最適化されるため、URLの正規化はSEO施策として重要な対策の一つといえます。

URLの正規化に関する情報は『canonical(カノニカル)とは?URLの正規化でSEO対策を進めよう』で詳しく解説しています。

適切なリダイレクトの設定

4つ目は、適切なリダイレクトの設定です。

リダイレクトとは、ユーザーや検索エンジンが特定のWebページにアクセスしようとした際に、別の指定したページへ自動的に転送する仕組みを指します。これは、サイトの構造変更やページの削除・統合などによりURLが変更された際に、旧URLへのアクセスを新URLへ適切に誘導するために使用されます。リダイレクトが適切に設定されていないと、ユーザーがアクセスした際に「404エラーページ」が表示され、ユーザー体験が低下するだけでなく、検索エンジンの評価も下がる可能性があります。

リダイレクトには「301リダイレクト」と「302リダイレクト」の2種類があります。301リダイレクトは恒久的な転送を意味し、旧URLの評価を新URLに引き継ぐため、ページの統合やURLの変更時に適しています。一方、302リダイレクトは一時的な転送を意味し、一時的なキャンペーンページなどで使用されることが多いです。また、リダイレクトの実装方法には「.htaccessを使用したサーバー側でのリダイレクト」や「JavaScriptを用いたページ内リダイレクト」などがあり、適切な方法を選択することが重要です。

リダイレクトを正しく設定することで、検索エンジンがWebサイトの変更を適切に認識し、新URLへ適切に評価を引き継ぐことができます。これにより、SEO対策を損なうことなく、検索順位を維持・向上させることが可能になります。

リダイレクトのやり方や違いについては、『リダイレクトとは?種類や設定方法と注意点、警告の対処方法について』をご覧ください。

内部リンクの最適化

5つ目は、内部リンクの最適化です。

内部リンクの最適化とは、Webサイト内の関連するページ同士を適切にリンクで結び、ユーザーと検索エンジンのクローラーがサイト内をスムーズに移動できるようにする施策を指します。特に、リンクテキストには対策キーワードを含めることで、検索エンジンがリンク先のページ内容を理解しやすくなり、SEO評価の向上につながります。また、適切な内部リンクの設定により、ユーザーが求める情報へ簡単にアクセスできるため、ユーザー体験の向上にも寄与します。

内部リンクの最適化では、サイト全体の構造を整理し、ユーザーの利便性を意識することが重要です。しかし、過度な内部リンクの設置は、ページの構造を複雑にし、クローラーがサイトを正しく巡回できなくなる原因となるため注意が必要です。そのため、リンクは必要な箇所に限定し、適切な数を設置することが推奨されます。

さらに、内部リンクにはグローバルナビゲーションやパンくずリストの活用も含まれます。グローバルナビゲーションは、全ページ共通で表示されるメニューのことで、サイト全体の構造を把握しやすくします。また、パンくずリストはページの階層構造を視覚的に示し、ユーザーが現在の位置を把握しやすくする役割を果たします。これらを適切に設置することで、Webサイトの利便性が向上し、SEO効果も期待できます。

内部リンクの最適化に関する詳しい情報は、『内部リンクとは?最適化が与えるSEO効果や失敗しない貼り方、設置場所を解説』をご参照ください。

モバイルフレンドリーの対応

6つ目は、モバイルフレンドリーの対応です。

モバイルフレンドリーの対応とは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末でWebサイトを快適に閲覧できるよう、ページの表示を最適化することを指します。

近年、スマホの普及に伴い、検索エンジンを利用するユーザーの多くがモバイル端末からアクセスするようになりました。そのため、Webサイトがスマホ表示に対応していないと、画面が見づらく操作がしにくくなるなど、ユーザー体験の低下につながります。加えて、ユーザーが快適に閲覧できないサイトは、検索エンジンからの評価も下がるため、SEO対策としても重要な施策となります。

Googleは2015年4月にモバイルフレンドリーアップデートを実施し、検索順位の評価基準をモバイル端末向けのページに移行しました。これにより、モバイル対応が不十分なサイトは検索順位が下がる可能性があるため、適切な対策が求められます。

具体的には、画面サイズに応じて自動でレイアウトを調整するレスポンシブデザインの採用や、モバイル端末向けに専用サイトを構築する方法が考えられます。これらの対応を適切に行うことで、ユーザー体験の向上と検索エンジンからの評価の向上が期待できます。

さらに詳しい情報は『モバイルフレンドリーとは?SEO対策で必要な理由や確認・対応方法』にて解説しています。

XMLサイトマップ(sitemap.xml)を設定する

7つ目は、XMLサイトマップ(sitemap.xml)の設定です。

XMLサイトマップとは、Webサイト内のすべてのページURLを一覧にしたファイルであり、これを検索エンジンに提出することで、サイトの構造を正確に伝える役割を果たします。特に、新しく作成したページや更新したページがある場合、XMLサイトマップを更新して検索エンジンに伝えることで、インデックス登録が早まる可能性が高まります。

また、XMLサイトマップは、検索エンジンのクローラーがサイト内のページを適切に巡回できるようにするため、サイトの構造が複雑な場合やリンクが少ないページがある場合に有効です。階層が深いページや内部リンクが不足しているページも、XMLサイトマップを通じてクロールされやすくなります。

ただし、XMLサイトマップを作成するだけでなく、不要なページを含めないよう最適化することも重要です。例えば、404エラーページやnoindex設定がされているページは、検索エンジンにインデックスさせる必要がないため、XMLサイトマップから除外するべきです。

XMLサイトマップを適切に管理し、検索エンジンに最新の情報を伝えることで、サイト全体のインデックス効率を向上させ、SEOの効果を最大限に引き出すことができます。

XMLサイトマップの詳細や作成方法は、『XMLサイトマップ(sitemap.xml)とは?SEO効果や作成、設置方法を解説』に詳しい情報をまとめています。

外部サイトに関する3つの施策

SEOにおいて、自社サイトの評価を高めるためには、外部サイトからの影響も重要です。

特に、被リンクやサイテーションの獲得、第三者メディアへの掲載は、検索エンジンの信頼性向上につながります。ここでは、外部サイトを活用したSEO対策の3つの施策について解説します。

被リンクの獲得

1つ目は、被リンクの獲得です。

被リンクの獲得は、SEO対策において重要な施策の一つであり、特に検索エンジンからの評価を高めるためには、ナチュラルリンクを増やすことが求められます。過去には、相互リンクやリンクの購入、人工的なリンクによる被リンクの増加が一般的でしたが、現在ではそれらはスパム行為とみなされ、Googleのペナルティ対象となっています。そのため、質の高いコンテンツを作成し、外部サイトが自然にリンクを張りたくなるような仕組みを作ることが重要です。

特に、独自の調査データや実体験に基づく情報を盛り込んだコンテンツは、他のWebサイトやメディアから引用されやすくなり、自然とリンクを獲得できる可能性が高まります。しかし、ただコンテンツを作成するだけでは十分ではなく、SNSを活用した発信や、関連する業界のサイトへの情報提供を行い、積極的にコンテンツの認知度を高めることも重要です。

また、被リンクの獲得は短期間で結果が出るものではなく、中長期的な視点で取り組む必要があります。定期的にコンテンツを更新し、価値のある情報を発信し続けることで、外部サイトからの評価を高め、ナチュラルリンクを増やしていくことが求められます。

被リンクの重要性や獲得方法を知りたい方は『被リンクのSEO効果とは?対策と獲得方法を徹底解説』をぜひ、ご一読ください。

サイテーションの獲得

2つ目は、サイテーションの獲得です。

サイテーションとは、他のサイトやSNS上で自社の名称やブランド名、住所、電話番号などが言及されることを指します。検索エンジンは、サイテーションの多い企業やブランドを、知名度や信頼性が高いと判断し、検索順位の評価に影響を与える可能性があります。特にローカルSEOにおいては、Googleビジネスプロフィールや口コミサイト、業界関連のディレクトリなどに情報が掲載されることで、地域検索での可視性が向上します。

サイテーションを獲得するためには、SNSやブログを活用して自社に関する情報を積極的に発信することが効果的です。また、業界の専門サイトやニュースメディアに取り上げられる機会を増やすことで、さらなる認知拡大が期待できます。さらに、顧客に口コミ投稿を促すことで、自然な形でサイテーションを増やすことも可能です。こうした取り組みを継続することで、検索エンジンの評価を高め、SEOの効果を向上させることにつながります。

ただし、サイテーションの影響力は被リンクと比較するとやや弱いため、SEO戦略としては補助的な要素として活用するのが望ましいです。

第三者メディアへの掲載依頼

3つ目は、第三者メディアへの掲載依頼です。

第三者メディアへの掲載依頼は、被リンクの獲得と集客の両面で効果が期待できるSEO施策の一つです。具体的には、自社のWebサイトや商品、サービスに関連するメディアや総合比較メディアに対し、自社の情報を記事として掲載してもらい、その中に自社サイトへのリンクを挿入してもらう方法になります。この施策により、検索エンジンの評価を高めると同時に、メディア経由で新たなユーザーを集客することが可能です。

ただし、金銭や商品、サービスの提供を条件に被リンクを獲得する行為は、検索エンジンのガイドラインに違反し、スパムリンクと見なされるリスクがあります。そのため、意図的なリンクの売買は避け、自然な形でメディア掲載を依頼することが重要です。

また、掲載を依頼する際には、無差別に依頼を送るのではなく、自社の業界やターゲットユーザーと関連性の高いメディアを選定し、ユーザーにとって有益な情報を提供する形でアプローチすることが求められます。

適切なメディアを通じて自社の情報を発信することで、SEO効果を高めるだけでなく、認知度向上やブランドの信頼性向上にもつながります。したがって、単なるリンク獲得ではなく、価値あるコンテンツを提供することを意識しながら、第三者メディアへの掲載依頼を進めていくことが重要です。

SEO対策に欠かせないツール

SEO対策を効果的に進めるためには、適切なツールの活用が欠かせません。

サイトのアクセス解析や検索順位の確認、ページの表示速度の改善など、それぞれの目的に応じたツールを使うことで、より精度の高い対策が可能になります。ここでは、SEOに役立つ主要なツールを紹介します。

Google アナリティクス

https://developers.google.com/analytics?hl=ja

1つ目は、Googleアナリティクスです。

Googleアナリティクスは、Googleが無料で提供しているSEOツールで、Webサイトに流入したユーザーの属性や動向を分析するのに役立ちます。具体的には、リアルタイムを含む指定期間のアクセス状況や、性別、年齢、国といったユーザー属性の把握が可能です。また、ユーザーがどのような経路でサイトに訪れ、どのページで離脱したのか、どのコンテンツが最も閲覧されているのかといった動向を分析することで、サイトの改善点を明確にできます。

SEO対策を効果的に進めるためには、ユーザーの行動データを正しく理解し、どの施策が効果を発揮しているのかを検証することが重要です。そのため、まだGoogleアナリティクスを導入していない場合は、早めに設定し、データを活用することをおすすめします。

まだGoogleアナリティクスの設定を終えていない方は、『【初心者必見】GA4とは?基本の設定方法やイベント設定、レポートの閲覧方法など解説』で詳しい設定方法を紹介していますので、お役立てください。

Googleサーチコンソール

https://search.google.com/search-console/about?hl=ja

2つ目は、Googleサーチコンソールです。

Googleサーチコンソールは、Google検索を利用するユーザーがWebサイトに流入するまでのパフォーマンスを分析するために、Googleが無料で提供しているSEOツールです。

このツールを使用すると、検索クリック数や検索クエリごとの順位を確認し、どのキーワードが流入に貢献しているのかを把握できます。また、サイトに対するペナルティの有無や、外部サイトおよび内部リンクの状況を確認することも可能です。

さらに、SEO対策において重要なインデックス状況の確認や登録リクエスト、XMLサイトマップの登録も行うことができます。これにより、検索エンジンに適切にページを認識させ、検索結果での表示を最適化することができます。

Googleサーチコンソールの詳しい設定方法やデータの見方については『Googleサーチコンソールとは?機能や設定方法、使い方など初心者にわかりやすく解説』でご確認いただけます。

キーワードプランナー

https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/tools/keyword-planner/

3つ目は、キーワードプランナーです。

キーワードプランナーは、もともとGoogle広告のキャンペーン向けに適したキーワードを見つけるための無料ツールですが、SEO対策にも活用できます。このツールを使用すると、キーワードごとの月間検索ボリュームや広告出稿時の競合性、クリック単価を確認できるため、SEO対策の難易度を把握するのに役立ちます。

特に、ターゲットとするキーワードの検索需要を知ることで、効果的なコンテンツ作成やSEO戦略を立てやすくなります。ただし、Google広告を利用していない場合、検索ボリュームは「1,000~1万」などの幅のある数値で表示されるため、精度に注意が必要です。

キーワードプランナーに関する詳しい情報は『キーワードプランナーとはどんなツール?基本機能と使い方を解説!』にまとめていますので、ご参照ください。

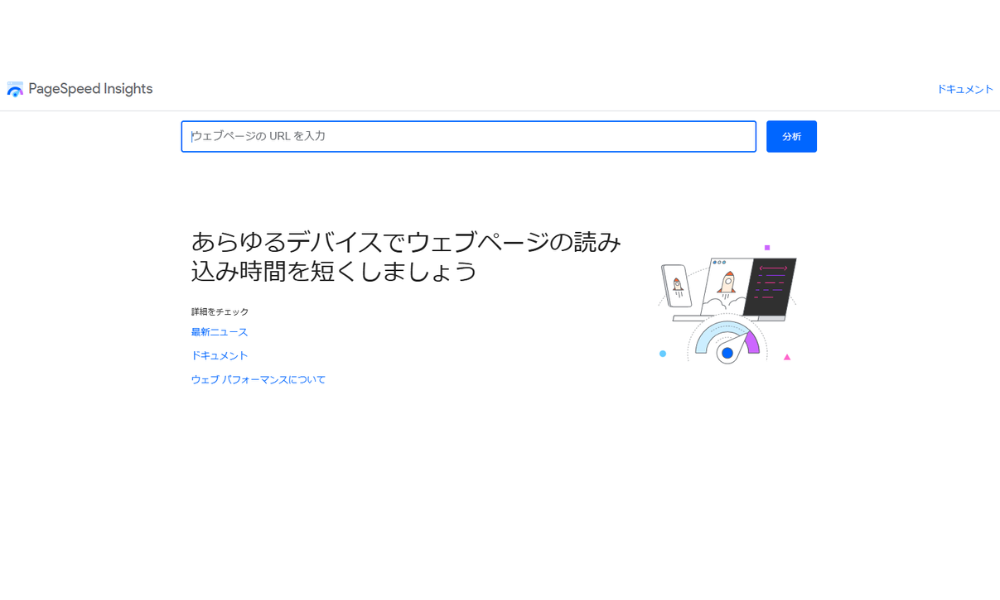

PageSpeed Insights

https://pagespeed.web.dev/?hl=ja

4つ目は、PageSpeed Insightsです。

PageSpeed Insightsは、Googleが無料で提供するSEOツールで、Webページの表示速度を数値化し、最適化の基準を満たしているかを確認できます。特に、サイトの読み込み速度はユーザー体験に直結し、検索エンジンの評価にも影響を与えるため、SEO対策において重要な要素です。

このツールを使用すると、ページのパフォーマンスを測定し、改善点を具体的に提示してくれます。また、コアウェブバイタルの指標も確認できるため、コンテンツを公開する際にはPageSpeed Insightsを活用し、適切な調整を行うことが推奨されます。ページ速度を最適化することで、ユーザーの離脱を防ぎ、検索順位向上にもつながります。

PageSpeed Insightsの使い方やデータの見方は『PageSpeed Insights(ページスピードインサイト)の使い方と表示速度の改善方法』で詳しく解説しています。

ここで紹介したものは、すべてGoogleが公開している無料ツールです。どれもSEO対策に欠かせないものばかりなので、設定やお気に入り登録をしておくことをおすすめします。

また、その他にも多くの企業がSEO対策に必要なツールを開発、提供しています。その中でもおすすめのものを『【目的別】本当に使えるSEOチェックツールを12選紹介!』にて紹介していますので、ぜひご一読ください。

SEO対策を行う4つのメリット

SEO対策を行うことで、広告費をかけずに効率的に集客できるだけでなく、長期的な資産としてWEBサイトの価値を高めることが可能になります。

また、検索上位に表示されることで、ブランドの信頼性を向上させる効果も期待できます。ここでは、SEOがもたらす主なメリットを紹介します。

顕在顧客と潜在顧客を効率的に集客できる

SEO対策を行う1つ目のメリットは、顕在顧客と潜在顧客を効率よく集客できることです。

SEOによってWEBサイトが検索エンジンに高く評価されると、検索結果の上位に表示されるようになり、多くのユーザーの目に触れる機会が増えます。そのため、広告に頼らずとも検索エンジン経由で自然とユーザーを集客できるようになります。しかし、SEO対策の利点は単に集客できるという点にとどまらず、より質の高い集客が可能になることにあります。

例えば、自社や自社の商品・サービスと関連性の高いキーワードで上位表示ができた場合、その検索を行うユーザーはすでに特定の関心やニーズを持っていると考えられるため、実際にサービスの導入や商品の購入へとつながる可能性が高いです。このように、自社の商品やサービスを具体的に検討している顕在顧客を効率的に集客できることは、SEOの大きな強みといえます。

また、SEO対策を通じて自社サイトへのアクセスが増加することで、これまで自社の存在を知らなかった潜在顧客にもアプローチできるようになります。例えば、「〇〇の使い方」や「〇〇とは」といった検索を行うユーザーは、まだ具体的な商品やサービスを決めていない場合が多いです。こうした検索ニーズに応じたコンテンツを提供することで、ユーザーは自社サイトを通じて商品やサービスの存在を知るきっかけを得ることができます。結果として、将来的に顧客になりうる潜在層への認知を拡大し、購買の可能性を高めることにつながります。

このように、SEO対策を行うことで、今すぐ購買につながる顕在顧客だけでなく、将来的に顧客となる可能性のある潜在層にもアプローチできるという点は、SEOを活用する大きなメリットの一つです。

広告宣伝費がかからず、費用対効果が高い

SEO対策の2つ目のメリットは、費用対効果が高いことです。

インターネットを活用した集客方法には、リスティング広告やSNS広告などのWeb広告があります。例えば、リスティング広告を利用すれば、検索結果の最上部に広告を表示させることができ、SNS広告ではユーザーのタイムライン上に投稿として広告を表示させることが可能です。これにより、短期間で自社の商品やサービスを多くのユーザーに認知してもらうことができます。しかし、Web広告は掲載に費用が発生し、広告費用を支払い続けなければ表示されないため、継続的な集客には一定の予算を確保する必要があります。

一方、SEO対策の場合は、広告費をかけずに自社サイトを検索結果の上位に表示させることができます。検索エンジンでの上位表示には時間がかかるものの、インターネット上にサイトやページを公開すること自体には費用がかかりません。また、SEO対策を施し、検索結果で上位表示されるようになれば、Web広告のように継続的な広告費を支払わなくても、長期間にわたってユーザーの目に触れる機会を確保できます。これは、短期的な集客を目的とするWeb広告と比べて、圧倒的にコストパフォーマンスの高い施策といえます。

このように、SEO対策は広告宣伝費をかけずに自社サイトを検索上位に表示させることができ、長期的な視点でみても費用対効果の高い集客手段となります。そのため、限られた予算で効果的な集客を目指す場合、SEO対策は非常に有効な手段といえるでしょう。

WEBサイトが資産になる

3つ目のメリットは、WEBサイトが資産になることです。

検索エンジンに評価されるコンテンツをしっかりと構築すれば、広告費をかけずとも一定の訪問者を獲得でき、安定した集客と売上につながります。例えば、リスティング広告は出稿を停止すればアクセスが途絶えてしまいますが、SEOで評価を得たページは長期間にわたって検索結果に表示され、見込み顧客を獲得し続けることができます。

また、検索エンジンに評価されるサイトは、新たなコンテンツを追加しても上位表示されやすいため、長期的に競争力を維持することや新たなビジネスを展開しやすいことなどの特徴もあります。他にも、影響力のあるWEBサイトは、売却時に高値で取引されることもあります。特に、特定の分野で高い評価を受け、検索結果の上位を維持しているサイトは、企業や個人の資産としての価値が高まります。

このように、SEO対策を施したWEBサイトは、単なる集客ツールではなく、企業の大きな資産として機能するといえます。

ブランディング効果がある

SEO対策を行う4つ目のメリットは、ブランディングにつながることです。

例えば、業界関連のキーワードで自社サイトが継続的に上位に表示されると、専門性が高く、価値のある情報を提供している企業としてのブランドイメージが定着しやすくなります。また、検索エンジン経由で訪れたユーザーに対し、一貫性のあるコンテンツを提供し続けることで、企業や商品を覚えてもらいやすくなり、結果として製品やサービスの選択時に影響を与え、ユーザーが自然とそのブランドを選ぶきっかけになります。

他にも、あまり知られていない情報や独自の視点を発信することで、競合との差別化を図り、業界内でのポジショニングを確立することも可能です。

SEOを活用したブランディングは、単なる集客だけでなく、長期的なブランド価値の向上にもつながる重要な戦略の一つです。

SEO対策における注意点

SEO対策は長期的な視点で取り組む必要があり、すぐに成果が出るとは限りません。

さらに、検索エンジンのアルゴリズム変更によって順位が変動するリスクや、競争が激しい業界では上位表示が難しいケースもあります。ここでは、SEOを実施する際に注意すべきポイントを解説します。

SEO対策の効果が出るまでに時間がかかることが多い

1つ目の注意点は、SEO対策に取り組み始めてから成果につながるまで、時間がかかることです。

SEO対策は、実施した施策が検索エンジンに認識され、その結果が検索順位に反映されるまでに、数週間から数ヶ月、場合によっては半年以上かかることがあります。これは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンがWEBサイト全体をクローリングし、インデックスに登録した後に評価を行うまでに一定の時間が必要となるためです。そのため、SEO対策は一度施策を実施しただけで即座に結果が出るものではなく、長期的な視点で取り組むことが求められます。

また、検索順位の変動にはさまざまな要因が影響するため、SEO対策を実施したからといって必ずしも短期間で成果が出るとは限りません。特に競争の激しいキーワードで上位表示を狙う場合は、より長い期間を要することもあります。そのため、一度施策を行って終わりにするのではなく、継続的にサイトのコンテンツを改善し、検索エンジンの評価を高めていくことが重要です。

短期間で効果が期待できない施策であるものの、一度上位に表示されるようになれば安定した集客が可能になるため、根気強くSEO対策を進めることが大切です。

検索エンジンのコアアルゴリズムアップデートが順位に影響する場合がある

2つ目の注意点は、Googleが不定期に実施するコアアルゴリズムアップデートの影響がSEOに大きな影響をもたらすことです。

Googleをはじめとする検索エンジンは、ユーザーに適切な検索結果を提供するため、日々アルゴリズムを更新しています。その中でも、年に数回実施されるコアアルゴリズムのアップデートは特に影響が大きく、これにより検索結果の順位が大きく変動することがあります。加えて、検索エンジンのアルゴリズムの詳細は公開されないだけでなく、コアアルゴリズムのアップデートがいつ行われるのかも事前に予測することは困難です。

そのため、SEO対策を施したWEBサイトであっても、アップデートの影響を受けて順位が下がる可能性は避けられません。これはSEOを実施する上でのリスクであり、デメリットともいえます。

しかし、こうした影響を最小限に抑えるためには、検索エンジンの変動に左右されにくいサイト運営を心がけることが重要です。具体的には、検索エンジン向けの対策に偏らず、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供し続けることが求められます。常にユーザーの満足度を最優先に考え、役立つ情報を提供し続けることで、アルゴリズムの変化にも対応しやすくなります。

業界によってSEO対策の難易度が異なる

3つ目の注意点は、業界によってSEO対策の難易度が大きく異なることです。

特に、競合他社が多くSEO対策のレベルが高い業界や、検索エンジンから高い信頼性や権威性を求められる業界では、上位表示を狙うのが難しくなります。例えば、人材やマーケティング関連の業界は、多くの企業が積極的にSEO対策を行っており、質の高いコンテンツが求められるため、競争が激しくなります。また、医療や金融、保険、投資、不動産といった分野では、情報の正確性や専門性が重視され、検索エンジンが信頼性の高いサイトを優先的に評価するため、新規参入者が上位表示を狙うのは容易ではありません。

一方で、ニッチな業界では競合が少なく、比較的容易に検索結果の上位を狙うことができます。しかし、その分、検索するユーザー数自体が少ない場合があり、上位表示できたとしても集客や成果に直結しない可能性があります。そのため、SEO対策を実施する際には、自社が属する業界の競争環境をしっかりと分析し、SEOにかける時間や労力が見合うのかを見極めることが重要です。

このように、SEO対策は業界ごとに難易度が異なり、すべてのビジネスにとって必ずしも最適なマーケティング手段とは限りません。SEO対策が有効かどうかを判断し、他のマーケティング施策と組み合わせながら適切な戦略を立てることが求められます。

お金や時間などのコストがかかる

4つ目のSEO対策における注意点は、お金や時間などのコストがかかることです。

SEOを効果的に実施するには、まず検索エンジンのアルゴリズムを理解し、それに基づいてWebサイトを最適化する必要がありますが、それには専門的な知識と経験が不可欠であり、それらを習得するためには多くの時間と労力を要します。加えて、SEOは一度施策を実施すれば完了するものではなく、検索エンジンのアルゴリズムの変更や競合サイトの動向に応じて、定期的な更新と改善を行う必要があります。

また、SEO対策にはコンテンツの作成が欠かせず、たとえSEOの知識があったとしても、高品質な記事を執筆するには相応の時間がかかります。社内でSEOを担当する場合は、適切な人員の確保だけでなく、継続的なコンテンツ作成のための時間を確保することが求められます。一方で、SEO対策にかける時間が取れない場合には、記事制作会社やSEOコンサルティング会社に外部委託することも可能ですが、その場合は一定の費用が発生します。

そのため、SEO対策を継続するには長期的な視点でのコスト管理が欠かせません。SEOは適切に運用すれば大きなリターンをもたらす可能性がありますが、その効果を得るためには、時間や費用を継続的に投資する覚悟が必要です。

2024年のアップデートの振り返りと2025年のSEOトレンド

2024年にはGoogleの検索アルゴリズムに関する重要なアップデートが複数実施され、SEOの戦略にも大きな影響を与えました。

これらの変化を振り返り、2025年に求められるSEO対策のトレンドについて解説します。今後の検索順位の変動に備え、最新の動向を押さえておきましょう。

2024年に実施されたGoogleのアップデート

| 2024年Googleコアリズムアップデート概要 | |

|---|---|

| 時期 | 主な内容 |

| 3月 | 低品質なコンテンツの排除 |

| 8月 | 小規模サイトの評価基準の見直し |

| 11月 | Webサイトの信頼性・権威性を重視 |

| 12月 | 11月の変更調整 |

2024年にGoogleは検索品質向上を目的とし、4回のコアアルゴリズムアップデートを実施しました。

まず3月には、検索順位向上のみを目的とした低品質なコンテンツを排除するアップデートが行われ、価値のないコンテンツの評価が下がりました。また、8月には小規模サイトの評価基準が見直され、2022年の「ヘルプフルコンテンツアップデート」で順位が下がった一部のサイトが回復する動きが見られました。

そして、11月のアップデートでは、ドメインや被リンクの評価が厳格化され、Webサイトの信頼性や権威性がより重視されるようになりました。その後、12月には11月の変更を調整するアップデートが実施され、検索順位の安定化が図られました。

2024年のアップデートの傾向

2024年を振り返ると、Googleは寄生サイトや低品質なコンテンツへの取り締まりを強化しました。

これまで、大手サイトの権威を利用し、内容の薄いページで検索上位を狙う手法が横行していましたが、2024年のアップデートにより、これらの寄生サイトは厳しい評価を受けています。

また、生成AIを活用したコンテンツが増加しているものの、情報の独自性に欠け、ユーザーの役に立たないページは検索順位を大きく下落させることになり、2025年1月23日には検索品質ガイドラインにその旨が追記されています。

このことから、2025年のSEO対策において、権威性のあるWebサイト下に寄生し、関連性のない情報を発信する手法は通用しなくなったといえます。また、生成AIを利用してコンテンツを作成する場合、情報の独自性やユーザーにとっての有益性が含まれていないと、検索エンジンから評価を受ける可能性は低いと考えられます。

2025年のSEOトレンド

2025年のSEOトレンドとして注目されるのが、Googleが2024年8月に導入したAI Overviewの影響です。

この機能は、ユーザーがより正確かつ迅速に情報を得られるようにすることを目的としており、従来のキーワードベースの検索に比べて、検索意図を深く理解し、文脈に応じた適切な回答を提供することが可能になっています。

しかし、現状ではAI Overviewによる検索結果の精度には課題もあり、情報の正確性や偏りが懸念されています。そのため、Googleは今後もこの機能を改善し、検索結果の仕組みを大きく変えていくことが予想されます。

この変化に対応するため、2025年のSEOではAI検索を意識した戦略が必要不可欠となり、AI最適化(AIO: AI Optimization)の概念が重要視される可能性があります。また、従来のSEO対策に加え、AIが生成する検索結果にどのように適応し、最適化を行うかが、今後のSEO戦略の鍵といえるでしょう。

まとめ

SEO対策を成功させるためには、検索エンジンの仕組みを理解し、ユーザーが求める情報を適切に提供することが重要です。

Googleの理念に基づき、コンテンツの質を高めることに加え、検索エンジンに正しく認識されるよう内部対策を進め、外部対策によって外部サイトからの信頼を集めることが意識していきましょう。

また、特に2025年は、ユーザーの検索意図に寄り添ったコンテンツ制作や技術的な最適化、信頼性の高いサイト運営が求められる年となります。このようなSEO対策を支援するツールとして、「EmmaTools」が提供されています。

EmmaToolsは、上位表示されている競合サイトの分析を行い、関連キーワードを含む独自データを基に「SEOスコア」を算出し、明確な目標を提示します。さらに、AIを搭載したライティング機能や、他社サイトとの類似表現を確認するコピー率チェック機能を備えており、コンテンツSEOの効率化やコスト削減に貢献します。

EmmaToolsは7日間の無料トライアルを提供しているため、ぜひ一度お試しください。