企業名やサービス名を検索した際、「根拠のない誹謗中傷や過去の炎上記事など、ネガティブな情報が検索上位に表示されてしまう」――そんな経験はありませんか?

こうした風評被害は、ユーザーの信頼を損ね、売上や採用活動にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。

そこで注目されているのが「逆SEO」という手法です。

従来は検索順位を操作してネガティブなページの表示を下げる施策とされてきましたが、現在では検索結果全体の「情報の評価バランスを健全化する」アプローチへと進化しています。

特に、AIによる検索要約(AI Overviews/旧SGE)が普及した環境下では、単に順位を下げるだけでなく、AIが参照する一次情報・公式情報を充実させ、オンライン上の印象を適正にコントロールすることが不可欠です。

本記事では、逆SEOの基本的な仕組みからAI時代に対応した具体的対処法、実施する際の注意点までをわかりやすく解説していきます。

風評被害のリスクを最小限に抑え、検索結果を味方につける第一歩を踏み出しましょう。

この記事でわかること

逆SEOとは

逆SEOとは、一般的に「ネガティブSEO」とも呼ばれ、特定のWebページの検索順位を意図的に下げることを目的とした施策を指します。

通常のSEO対策が「自社サイトを検索結果の上位に表示させる」ためのものであるのに対し、逆SEOはその逆のアプローチで、検索上に表示されるネガティブなコンテンツを下位に押し下げることを目指します。

特に、企業や個人に対して根拠のない誹謗中傷や過去の炎上に関するコンテンツが上位に表示されてしまう場合、そのまま放置すれば風評被害に直結し、ビジネス上の機会損失やブランド毀損にも繋がりかねません。

(※風評被害とは:事実に基づかない、あるいは誤解を招く情報によって、企業や個人の評価・信頼に損害が生じる状態。)

そのため、逆SEOでポジティブなコンテンツを作成して、それらを検索結果の上位に表示させることで、ネガティブコンテンツの順位を相対的に下げるというアプローチができます。

ただし、成功にはSEOに関する高度な知識が求められるうえ、成果が出るまでには一定の時間がかかります。また、質の高いコンテンツ制作や運用には工数とリソースが必要であることも忘れてはなりません。

【2026年現在の補足】逆SEOとネガティブSEOの違いについて

2026年現在のSEO・評判管理(ORM)の実務においては、上記の定義に加え、より明確な使い分けが定着しています。

- ネガティブSEO:競合他社の順位を下げるために、スパムリンクを送るなどの攻撃的な手法(ブラックハットSEO)。

- 逆SEO(ORM):自社の公式サイトやSNS、プレスリリースなどの「正規情報」の発信力を高め、検索結果全体の情報の質を健全化する防御的な手法。

現在では、「逆SEO」は単なる順位操作や攻撃ではなく、「正しい情報を検索ユーザー(およびAI)に届けるための環境整備」として位置づけられています。

次の見出しでは、この逆SEOがどのような目的で行われるのかを詳しく解説していきます。

逆SEOの目的

逆SEOの最大の目的は、企業や個人に対する誹謗中傷やネガティブな情報が検索結果に表示されることで生じる風評被害を防ぐことです。

特に「企業名」「ブランド名」「サービス名」といった指名検索でネガティブな記事が上位に表示されてしまうと、ユーザーに悪印象を与え、信頼の低下や売上の機会損失に繋がる可能性があります。

例えば、「○○株式会社 評判」と検索したときに、1位に根拠のない中傷ブログや過去の炎上記事が表示されていたとしたらどうでしょうか。実際には問題が解決済みであっても、検索ユーザーはそのページだけを見て判断してしまうかもしれません。

そうしたリスクを回避するために、逆SEOではポジティブな情報や信頼性の高い情報を新たに発信し、それらのコンテンツを上位表示させることで、ネガティブ情報の露出を下げることを狙います。

AI検索時代における目的の変化

2026年現在、検索結果の最上部には「AIによる概要(AI Overviews)」が表示されることが一般的になっています。

そのため、単に検索順位を下げる(押し下げる)だけでなく、AIが参照する「信頼できる一次情報(公式サイト、FAQ、プレスリリース)」を増やし、AI生成テキストの中で誤った情報が拡散されないように管理することも、逆SEOの重要な目的の一つとなっています。

なお、ネガティブコンテンツを発見した場合は、まずはサイト運営者に削除依頼を行うことが原則です。削除交渉が難航したり、法的措置に時間がかかる場合の“改善策”として、逆SEOが選択されるケースが多いのです。

次は、逆SEOが「適しているケース」と「適していないケース」について詳しく見ていきましょう。

逆SEOが適しているケースと適していないケース

逆SEOは、あらゆるネガティブ情報に対して一律に有効というわけではありません。状況によっては、別の手段の方が効果的な場合もあります。

ここでは、逆SEOが適しているケースとそうでないケースについて解説します。

適しているケース

前提として、逆SEOは「検索結果上で風評被害を発見したが削除が難しい」という場合に検討すべき手段です。

中でも下記のような場合に逆SEOが適していると考えられます。

| 逆SEOが適しているケース | |

|---|---|

| ポジティブコンテンツが 検索結果に少ない |

ポジティブな情報が検索結果上に少なく、ネガティブ情報が目立ってしまう場合。 |

| 法的対応に時間がかかる | 削除依頼や訴訟の手続きが複雑・長期化する場合。 |

| 風評被害が継続・ 再拡散している |

古い情報が何度も検索される・SNSで拡散されてしまう場合。 |

このようなケースにおいて、検索結果の順位を調整する逆SEOが現実的かつ有効な選択肢となります。

※法的対応に関する補足(2026年最新情報)

「法的対応に時間がかかる」と記載しましたが、2022年のプロバイダ責任制限法改正により導入された「発信者情報開示命令(非訴訟手続)」を利用することで、従来よりも迅速(数ヶ月程度)に解決できるケースが増えています。

そのため、「時間がかかるから逆SEOしかない」と即断せず、最新のIT法務に詳しい弁護士へ相談し、法的削除と逆SEOの費用対効果を比較検討することも推奨されます。

次に、逆SEOが適さないケースについてご紹介します。

適していないケース

逆SEOは万能という訳ではありません。

法的な削除が可能なケースや、検索頻度が低いケースなどでは、逆SEOはリソースの無駄になる可能性があります。

特に、強力なドメインを持つ大手メディアや、違法性のあるコンテンツが相手の場合には、他の手段の方が早く確実に解決できることもあります。

以下に、逆SEOが不向きなパターンをまとめます。

| 逆SEOが適していないケース | |

|---|---|

| 削除できる 可能性が高い |

名誉毀損や虚偽の記載など、法的に削除依頼が通りやすい場合。 |

| 検索しても 非常に順位が低い |

検索してもユーザーの目にはとまらないくらい順位が低い場合。 |

| 違法性がある コンテンツ |

著作権侵害や個人情報の不正掲載など、法的措置の対象となる場合。 |

| 強力なメディアドメインが相手 | 大手ニュースサイトなどはSEO的にも強く、押し下げに多大なリソースが必要な場合。 |

※補足:強力なドメインが相手の場合でも、現在では「ナレッジパネル」の最適化や、公式SNS(YouTube、X、Instagramなど)の運用を強化することで、検索結果の面を占有し、相対的にネガティブ記事を目立たなくする「マルチチャネル戦略」が有効な場合があります。

このように、状況にっては逆SEO以外の手段と比較検討し、適切な対処を実行することが重要です。

ここまでで、逆SEOが効果的なケースとそうでないケースを整理できました。次は、実際に逆SEOを行うための具体的な取り組み方について解説していきます。

逆SEOの実施方法

逆SEOを効果的に実施するためには、段階を踏んで戦略的にアプローチすることが重要です。

闇雲にコンテンツを作成するのではなく、まずは現状を正しく把握し、計画的にポジティブなコンテンツを配置していく必要があります。

ここからは、具体的な逆SEOの手法について解説していきます。

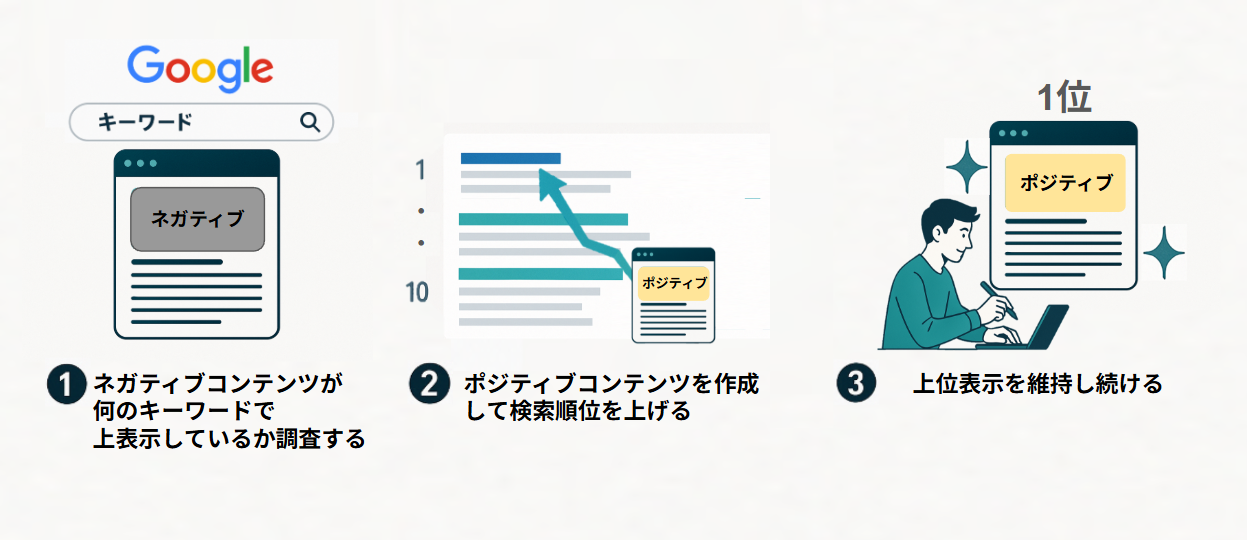

ネガティブコンテンツが何のキーワードで上表示しているか調査する

逆SEO対策の第一歩は、ネガティブコンテンツが「どのキーワード」で検索結果の上位に表示されているかを特定することです。

上位表示されてなければ、閲覧される機会が少なく、影響も限定的なため対策の優先度は低くなります。一方で、自社名やブランド名、代表者名などに関連するキーワードで検索上位に表示されている場合、見過ごすことはできません。

影響力のあるキーワードを正確に把握することで、どのテーマでポジティブコンテンツを上位表示させればよいかが明確になります。

キーワード調査には、SEO分析ツール「ahrefs(エイチレフス)」の活用が効果的です。URL単位で流入キーワードを抽出できるため、ネガティブサイトが上位を獲得しているキーワードを一覧で確認することが可能になります。

ポジティブコンテンツを作成して検索順位を上げる

影響力のあるキーワードが特定できたら、それらに対してポジティブな内容のコンテンツを新たに作成していきます。

これにより、影響力のキーワードを検索した際に、ポジティブコンテンツをネガティブコンテンツよりも上位に表示させ、結果的にネガティブサイトの閲覧を下落させることが可能になります。

作成する際には、あくまで中立的な立場から、事実ベースで風評被害を打ち消す情報を盛り込むことが重要です。

また、先ほど調査したキーワードの検索意図を満たしつつ、ユーザーの共感や信頼を得られる内容を意識して作ることが、上位表示を狙うポイントです。

【重要】AI検索(AI Overviews)への対策

記事コンテンツの作成だけでなく、2026年時点では以下の要素も重要視されています。

- 公式サイトのFAQ拡充:AIが回答の参照元として引用しやすいよう、Q&A形式で正しい情報を掲載する。

- 動画・SNSコンテンツの強化:YouTubeショートやTikTokなどが検索結果に表示されやすいため、動画でのポジティブ発信を行う。

- 構造化データの実装:検索エンジンが内容を正しく理解できるよう、OrganizationやPersonなどの構造化マークアップを行う。

上位表示を維持し続ける

逆SEOを成功させるためには、さらにポジティブコンテンツを「一度上位表示させたら終わり」ではなく、継続して検索結果の上位を維持し続けることが重要です。

Googleをはじめとする検索エンジンは日々アルゴリズムを更新しており、競合の動向や新たなページの出現によって順位は常に変動しています。そのため、上位表示したポジティブなコンテンツも、更新を怠ればいずれ順位が下がり、再びネガティブな情報が目立ってしまうリスクがあるのです。

順位の変動を把握するには、定期的に順位チェックツールを使って監視することがおすすめです。

そして、検索順位が下がってきた場合は、SEOツールを活用して、リライトや構成の見直し、被リンク対策などを講じて、順位の回復を目指しましょう。

リライトには、当社が運営するSEOツール「EmmaTools(エマツールズ)」の活用がおすすめです。上位表示するための改善点が一目で分かり、且つAIを搭載しているため、初心者でも効率的に上位表示を目指すことができます。

それでも上位表示が難しい場合には、逆SEOを得意とするSEO会社への依頼も選択肢のひとつです。

次のセクションでは、逆SEOとは異なるアプローチとして、風評被害を回避する手段について解説します。

ネガティブコンテンツに対する逆SEO以外の対処方法

逆SEOはあくまでも検索結果におけるネガティブ情報の検索順位を下げる施策です。もし逆SEOが成功できない場合には、他の方法でネガティブコンテンツに対処する方法をご紹介します。

Webサイト運営者に問い合わせして削除依頼する

最も基本的なアプローチとしては、ネガティブ情報を掲載しているWebサイトの運営者に問い合わせして、直接削除依頼を行う方法です。

削除依頼が有効とされる代表的なケースは以下の通りです。

| 削除依頼が有効な主なケース | |

|---|---|

| ケース | 削除される可能性やポイント |

| 誹謗中傷・虚偽の情報 | 名誉毀損や風評被害に該当する可能性があり、サイト運営者や検索エンジンによって削除対応されやすい。 |

| 古くなった・事実と異なる情報 | 掲載時点と現状の乖離が大きい場合、修正や削除に応じてもらえる可能性がある。 |

| 掲示板・口コミサイトの投稿 | サイトの利用規約や削除ガイドラインに従い、個別に申請すれば対応してもらえることがある。 |

ただし、依頼をしても必ず削除を対応するかというと、そうではなくサイト運営者が無視する場合も実際あります。

そこで次は、法律を活用して削除を進める「プロバイダ責任制限法」について解説します。

プロバイダ責任制限法の措置を取る

プロバイダ責任制限法とは、インターネット上で誹謗中傷や個人情報の不正掲載があった際に、発信者情報の開示やコンテンツ削除を法的に請求できる法律です。

サイト運営者への削除依頼で対応が得られなかった場合や、投稿者の特定が必要な場合、この法律を根拠にして対応を求めることができます。

具体的には、対象のページをホストしているプロバイダや掲示板の運営会社に対し、削除申請書類を送付することで手続きを進めます。内容の違法性や被害の実態が明確であるほど、削除が認められる可能性は高まります。

※前述の通り、改正法による非訴訟手続の活用で、手続きの迅速化が進んでいます。

続いて、Googleへ直接削除を申請する方法をご紹介します。

Googleに削除リクエストを申請する

Webサイト側で削除に応じてもらえなかった場合、Googleに対して「検索結果からの削除リクエスト」を行う方法もあります。

Googleは名誉毀損、プライバシー侵害、法的違反などに該当するコンテンツに対して、検索結果からの削除に応じる場合があります。削除対象となるのはあくまでも「検索結果」であり、元ページの削除は行われませんが、ユーザーの目に触れる機会を減らすという意味で非常に有効です。

申請はGoogleの公式フォームから行うことができ、具体的な内容や証拠、本人確認の書類などを添付する必要があります。

審査には一定の時間がかかりますが、特に明らかな名誉毀損やプライバシー侵害に該当する場合は、削除が認められる可能性が高いといえます。

それでも削除が困難なケースでは、逆SEOなどの技術的施策を中心に対策を進める必要がありますが、さらに踏み込んだ方法も存在します。

推奨できないが、スパムを逆手に取った方法

本来推奨されるべきではありませんが、ネガティブ情報を掲載しているサイトに対して「Googleのガイドライン違反を誘発させる」ことで順位を下げる、あるいは検索結果から削除するという施策も存在します。

(※上記の行為をブラックハットSEOと呼ぶ)

具体的な手法として、以下のような「ブラックハットSEO」的なアプローチがあります。

| スパムに該当するブラックハットSEOの一例 | |

|---|---|

| コピーサイトを大量に作成する | ネガティブページと同様のコンテンツを大量に複製し、Googleに「コピーコンテンツ」として認識させて評価を下げる手法。これは明確なスパム行為(スクレイピング)に該当する。 |

| 低品質なサイトからリンクを飛ばす | 評価の低いサイト群から、ネガティブページへ大量の被リンクを送り、Googleからの評価を意図的に下げる施策。悪質なリンク操作とみなされる可能性が高い。 |

一見すると効果がありそうに見えるこれらの手法ですが、Googleがペナルティを与える対象は「発信元」である可能性があり、自社にも悪影響が及ぶリスクが非常に高いため、現実的には採用すべきではありません。

あくまでも正しいやり方として、コンテンツの強化・削除依頼・法的対応を組み合わせた施策を取ることが大切です。

次は、削除依頼を効果的に進めるためのステップについて解説します。

削除依頼の具体的なステップ

逆SEOと並行して、該当するネガティブコンテンツの削除依頼を試みる場合、正しい手順と冷静な対応が不可欠です。削除依頼の効果を最大化するために、以下のステップに沿って進めていきましょう。

1. 対象ページの内容やURLを正確に特定する

まず最初に行うべきは、検索結果に表示されている問題ページのURL・ページタイトル・掲載内容を明確に把握することです。

「どのページの、どの部分が、なぜ問題なのか」を把握できていなければ、運営者側にとっても対応が困難になります。

必要に応じて、スクリーンショットや該当文の抜粋を残しておくと、依頼がスムーズに進行します。

この準備を通じて、次の「連絡先の特定」へと進んでいきます。

2. サイト運営者や管理者の連絡先を調べる

削除依頼を送信するには、まず相手となるWebサイトの運営者や管理者の連絡先を調べる必要があります。

多くの場合、以下の手段で情報を取得できます。

- サイト内の「お問い合わせ」「運営者情報」「プライバシーポリシー」などを確認する

- WHOIS検索を利用して、ドメイン登録者の情報を調査する

- 掲示板やキュレーションサイトの場合は、専用の「削除依頼フォーム」がないかを探す

連絡手段が見つかったら、いよいよ削除依頼の文面を作成して送ります。

3. 丁寧かつ具体的な削除依頼を送る

削除依頼文の作成では、感情的にならず、事実と要望を明確に伝えることが大切です。

以下の点を押さえて依頼文を作成しましょう。

- 対象ページのURLと問題となる箇所を明記する

- その内容が事実と異なる、もしくは名誉毀損に該当する旨を冷静に伝える

- 削除を依頼する理由と、その対応によってどのような影響改善が見込めるかを説明する

圧力的な表現や感情的な主張は相手の反発を招きやすいため、控えるよう注意が必要です。

続いて、依頼後のやり取りを記録する重要性について解説します。

4. やり取りの記録・証拠を保存しておく

削除依頼をメールやフォームで送信した場合、その送信履歴・返信内容はすべて保管しておくことも大切です。

削除依頼を送ったメールの履歴や、問い合わせフォームの送信内容、相手からの返信などは、トラブルが発展した際の証拠になります。

特に、風評被害や名誉毀損が疑われるケースでは、こうした履歴が「削除に向けて真摯に対応してきた証明」として、法的措置やGoogleへの申し立てに活用できます。

また、やり取りの記録があることで、複数の担当者で情報を共有しやすくなり、社内での対応方針の確認にも役立ちます。スクリーンショットを含めた証拠の整理や、日付・内容のログ管理を丁寧に行っておくと安心です。

これら4つの手順にて削除依頼を進めていきましょう。この後は、逆に自社が逆SEOを受けた場合の対処法について解説していきます。

もしネガティブSEO(攻撃)を受けた場合の対処法

続いては、自社サイトに対して、いわゆる「逆SEO(本来の意味でのネガティブSEO)」による攻撃を受けてしまった場合の対処法についてご紹介します。

何らかのきっかけで競合他社や悪意ある第三者から攻撃を受けていると分かった場合には、下記の手順にて速やかに状況を確認し、適切な対処を行うことが大切です。

不自然な被リンクを確認する

まずは、被リンクの状況を確認する作業から始めましょう。

確認にはGoogle Search Consoleの「リンク」セクションが役立ちます。ここで、自社サイトに向けられている外部リンクの一覧を取得し、不自然なサイトや関連性のないページからの大量リンクがないかをチェックします。

- Google Search Consoleにログインする

- 対象のプロパティ(確認したい自社サイト)を選択する

- 左側メニューの「リンク」をクリックする

- 「外部リンク」セクションの「上位のリンクされているページ」や「上位のリンク元サイト」を確認する

- 不自然なドメインや関連性のないサイトが含まれていないかをチェックし、必要に応じてエクスポートして精査する

【原則不要】リンク否認ツールは最終手段として検討する

不自然な被リンクが見つかった場合、以前はすぐに「リンク否認」を行うのが通例でしたが、2026年現在では対応の優先順位が変わっています。

Googleのスパム検知AI(SpamBrainなど)は高度に進化しており、外部からの悪質なスパムリンクのほとんどは自動的に無効化(無視)されるようになっています。そのため、被リンクがついただけでは、サイトの順位に悪影響が出ることは稀です。

そのため、Google Search Consoleに「手動による対策(ペナルティ)」の通知が届いていない限り、原則としてリンク否認ツールを使用する必要はありません。

ただし、手動ペナルティを受けた場合や、明らかな順位低下が見られる場合に限り、Googleの「Disavow Links Tool(リンクの否認ツール)」を使用して、否認を申し立てます。

- 不自然な被リンクを一覧化する(Excelやメモ帳などで管理)

- 否認するドメインやURLをまとめた.txt形式のファイルを作成

- Googleのリンク否認ツールにアクセスする

- 作成した.txtファイルをアップロードして否認申請を実行

必要なリンクまで否認してしまうと、逆にSEO評価を下げてしまう恐れがありますので、リンク否認の操作は慎重に行うようにしましょう。

このように、まずは被リンクを精査し、Googleによる自動処理で防ぎきれない被害(手動ペナルティ等)が確認された場合にのみ、リンク否認を通じてサイトを守るのが鉄則です。

次に、被害の深刻度に応じた追加対応策を見ていきましょう。

被害が明らかな場合は、Googleへ申告する

リンク否認だけでは対応が難しい、または明確に被害を受けていることが認識される場合には、Googleに直接申告することも検討しましょう。

申告する際は、客観的な証拠を添えて提出するのが望ましいです。

・問題となる被リンクの一覧

・Search Consoleのリンクデータのスクリーンショット

・順位変動のタイミングや影響の記録

こうした資料をもとに、Googleの検索結果に関する問題報告フォームから、「逆SEOの被害を受けている可能性がある」として申請を行いましょう。

続いては、自社側のコンテンツ強化によって順位回復を狙う施策をご紹介します。

リライトして自社の順位を上げる

逆SEOによって一時的に順位が下がってしまったとしても、既存コンテンツのリライトを実施することで、検索結果での順位を取り戻すことは可能です。

- 検索意図により近づけた構成に再設計する

- 最新情報や具体的な事例、統計データなどを加える

- タイトル・見出し・内部リンク構造を最適化する

リライトにより、ユーザーにとって価値あるページに改善され、再び上位表示できる可能性が高まります。

被害に対抗するには守りだけでなく、攻めの対策も同時に行うことが鍵となります。

まとめ

逆SEOは、ネガティブなコンテンツを検索結果から目立たなくすることで、企業や個人の評判を守るための施策です。

誹謗中傷や根拠のない悪評が検索上位に表示されてしまうと、機会損失やブランドイメージの低下に直結する可能性があるため、このようなときに逆SEOが有効な手段になります。

逆SEOの取り組むステップとしては、「ネガティブコンテンツが上表示する際のキーワードを調査」→「ポジティブコンテンツの作成」→「上位表示を継続する」という3ステップとなり、一朝一夕に効果が出るものではありません。

ですが、成功すれば中長期に渡り自社のブランドや評判を守り続けることができます。

もし、「上位表示がなかなかできない」と悩んでいる方は、SEOツールの力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか。

EmmaTools(エマツールズ)は、キーワードの調査からコンテンツ作成やリライト、検索順位の分析まで逆SEOに役立つ施策を実行できるSEOツールです。

無料トライアルもお試しいただけるため、ご興味がある方は、ぜひお試しください。