SEO対策で成果を出すためには、戦略を組むことが必要不可欠です。

SEO対策をこれから始める方や、既に始めている方にとって「戦略はどうやって組めばいいの?」「そもそも戦略は必要?」という疑問があるかもしれません。

もし、戦略を決めて取り組まないと「アクセスは増えたけど、全然問い合わせが増えない」や「成果が出るまで想定した期間を大幅に越えてしまった」という事態が生じてしまます。

そこで、この記事では、SEO戦略を立てる目的や重要性を解説し、実際にどのように組み立てるか、また実行するための具体的な手順を分かりやすくご紹介します。

後半には戦略立てに便利なツールもご紹介してますので、SEOを必ず成功させたい!と考えている方にとって、お役立ちできる内容です。

この記事でわかること

SEO戦略とは?

SEO戦略とは、SEO対策(=検索エンジン最適化)を効率よく進め、できるだけ短期間で成果を出すために立てる計画のことです。

もっと簡単に言うと、「コンテンツ作成の優先度を決めること」です。

SEO対策を深く知ると、やるべき施策は大きく3種類あり、「コンテンツSEO」「内部SEO」「外部SEO」があります。

- コンテンツSEO:良質なコンテンツの作成/リライト

- 内部SEO:検索エンジンに正しく読み取ってもらう施策

- 外部SEO:被リンクの獲得

もちろん全て重要な施策ですが、戦略を組む際にはコンテンツ作成に該当する「コンテンツSEO」が約8割を占めるといっても過言ではありません。

なぜなら、コンテンツSEOが成功しない限りはどれだけ内部SEOや外部SEOを実施しても、上位表示が難しいからです。

そのため、SEOで戦略を組みたい方は、テクニカルな「内部SEO」や「外部SEO」は後回しで、まずはコンテンツSEOを進めることが重要であることを覚えておきましょう。

コンテンツSEOについては『コンテンツSEOとは?メリットや効果、やり方などわかりやすく解説』で別途、詳しく解説していますので、是非ご確認ください。

もっとも、2026年現在では「コンテンツSEO=記事をたくさん作ること」と単純に受け取ってしまうのは危険です。生成AIの進化により、表面的に情報を網羅したコンテンツは、誰でも短時間で量産できるようになりました。一方でGoogleは、そうした規模を利用した低品質な量産コンテンツ(Scaled Content Abuse)を、明確にスパムとして扱う方針を示しています。現在のコンテンツSEOでは、「実際に体験したこと」「現場で得た知見や失敗談」「自社ならではのデータや具体例」といった、人が関わって初めて生まれる情報を、どれだけ丁寧に盛り込めているかが、これまで以上に重視されるようになっています。

SEO対策で戦略が重要な理由

限られた時間やお金で成果を出すため

SEO対策は、効果が出るまでに時間がかかるため、計画的に進めないと無駄なリソースを使ってしまう可能性があります。特に、SEO対策は業界によって競争が激しく、上位表示を目指すためには多くの施策を実施する必要がありますが、そのすべてがすぐに結果に結びつくわけではありません。

そのため、戦略を立てることで、優先度の高い施策を明確にし、無駄な施策を避けることができます。例えば、後ほど「SEO戦略の立て方」ご紹介するキーワード選定が適切にできれば、少ないリソースや時間で最大の効果を出すことが可能になります。

振り返りや軌道修正ができる

SEOは検索エンジンのアルゴリズムが頻繁に更新されるため、常に成功を保証する施策というものはありません。

そのため、実行した施策の何がうまくいったのか、どこを改善したのかを都度振り返り、成功例を繰り返していくことが必要です。しかし、戦略がない場合、何が間違っていたのか、どこに問題があったのかがわからず、いつまでたっても改善のための具体的な手段を見つけることができません。

SEO対策に限らずですが、事業を進める上では目標に対してギャップが生じている要因を解消するのが鉄則です。

つまり、SEO対策においても戦略を立てるということは、改善点を見つけ、正しい方向への軌道修正をすることが可能となり、無駄な施策やリソースを削減できるのです。

目標で設定した成果を早く出せる

SEO対策で成果を出すためにはターゲットとなるユーザーに対して自社のサービスや商品とマッチした情報を的確に訴求することが必要です。

例えば、作成したコンテンツがターゲットに届いても商材と関連性のない情報であれば意味ないですし、自社に関連性のある情報のコンテンツが作成できてもターゲットではない方に届いてしまったら、意味がないです。

戦略を立てず進めると、上記のような遠回りな施策を進めることになり、成果がでるまでに膨大な時間がかかってしまいます。そして、最悪の場合には、成果がでないという可能性もあります。

というのも、SEO対策の基本的な考え方としては、「マイナスの要因を解消し、プラスの施策を継続的に実行し続けること」です。

戦略を組まずに上記のような無駄な施策が増えると、かえってマイナスの要因(=低品質なコンテンツ)を生んでしまう可能性があります。このマイナスの要因が足かせとなってしまい、いくらプラスの施策を実施しても上位表示が難しくなってしまいます。

このように戦略をしっかりと立てることが、成果のスピードにも大きく影響するのです。

ここまで、SEOにおいて戦略の重要性が分かったところで、続いてはSEO戦略の立て方や流れについて詳しくご紹介します。

SEO戦略の立て方と流れ

ここでは10年以上のSEO経験がある当社が、実際に行っている具体的な戦略の立て方をご紹介します。

サイトの目標や目的を明確にする

SEO対策を行う多くの方は、「自社の認知を高めたい」または「問い合わせを増やしたい」という目的があるかと思います。この二つの目的どちらを優先するかによって、実は今後進めるべき施策や優先順位が変わってきます。

例えば、認知度向上を目的とする場合は、自社の商材に直結しなくとも検索ニーズが多いキーワードで対策するのがおすすめです。一方、問い合わせを増やしたい場合は、検索ニーズが少なくとも自社の商材にマッチしたキーワード対策する必要があります。

このように、目標や目的が不明確なままSEO対策を進めると、成功の道筋を通っていてもそれに気づかず、最終的には「SEO対策は無駄な施策だ」と決めつける結果になってしまいます。

しっかりとした目標設定をすることで、何を優先的に取り組むべきか、どの施策が有効だったかを振り返ることができます。

競合サイトを調査する

SEOの結果は競合との相対的な評価によって決まるため、競合がどのように対策をしているのかを知ることは、効果的な戦略を立てるための鍵となります。

簡単に言えば、競合よりも質の高いコンテンツを、競合よりも多く作成すれば、SEOにおいて有利な立場を築けるのです。

具体的には、競合のサイトを確認し、どのようなコンテンツを公開しているのか、どのキーワードで上位表示されているのか、どの程度の情報量や内容が書かれているのかを確認します。

これにより、競合の戦略をある程度把握でき、自サイト戦略の参考になるかもしれません。

ただし2026年現在では、この「多く作成する」という考え方には、一度立ち止まって考える必要があります。競合と似たような内容を数多く作成してしまうと、生成AIによる量産コンテンツと見なされ、評価が伸び悩む、あるいは下がってしまうケースもあります。現在は、「本当に勝算のあるテーマを見極めること」「情報の重複やカニバリゼーションを起こさないこと」「1本1本のコンテンツに、どれだけ深い一次情報を込められるか」といった「作らない判断」も含めて、SEO戦略の一部として考えることが重要になっています。

対策キーワードを選定する

この作業はSEO対策の成功を左右する重要な工程の1つであり、選定作業が戦略全体に大きな影響を与えます。

キーワード選定とは、ターゲットであるユーザーが検索するときに入力するキーワードを洗い出し、SEO観点で自社サイトに適したキーワードを抽出することです。

この対策キーワードの選定を間違えると、どれだけ時間と工数をかけても思うような成果は得られません。

具体的に、キーワード選定の方法は複雑ですが、まとめると8つのステップになります。

- サイトの読者(ペルソナ)を明確にする

- カスタマージャーニーを作成する

- メインキーワードを洗い出す

- 関連キーワードを洗い出す

- ニーズが重複しているキーワードを整理する

- 洗い出したキーワードの検索ボリュームを確認する

- 洗い出したキーワードに対してコラム記事で対策すべきかどうか確認する

- 目標に応じてキーワードの対策優先度をつける

まずはペルソナを明確にすることがファーストステップです。ターゲットとなるペルソナが決まれば、カスタマージャーニーが作成でき、メインキーワード候補が洗い出せます。

カスタマージャーニーとは、顧客が自社の商品やサービスを認知し、購入に至るまでの過程や行動を示したものです。これがあれば、顧客がどの段階でどのようなキーワードを検索をするのかを予測でき、必要なキーワードが可視化できるため、SEO戦略が大幅に楽になります。

カスタマージャーニーについては『カスタマージャーニーとは?基本概念や必要性、マップの作り方を紹介』で別途、詳しく解説していますので、是非ご確認ください。

続いて、メインキーワードが決まれば、関連キーワードを洗い出し、さらに対策キーワードの候補を出していきます。洗い出しができれば、SEOの観点でニーズ重複を避けたり、検索ボリュームの確認作業を通し、キーワード選定を実施していきます。

別記事の『SEOキーワード選定のやり方を解説!コツや注意点・おすすめツールも紹介【初心者向け】』にて具体的にキーワード選定について詳しくご紹介しているので、ぜひ、ご一読ください。

キーワード選定ステップの最後にあたる「優先度」については、SEO戦略に大きく関係するため、次で詳しくご紹介します。

対策の優先度を検討する

上記のキーワード選定が正確であれば、あとはそのキーワードを元にコンテンツを作成することで、基本的には成果を出すことができます。しかし、効果的な結果をできるだけ早く得るためには、優先度を決めることが不可欠です。

優先度を決定することで、限られた時間とリソースを効率よく使うことができ、最短で目標に到達するための戦略を組み立てられます。

優先度を決める際の基準は、まずは当初に設定した目的によって変わります。

| 目的別の優先度 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 目的 | 優先度 | |||

| 自社の認知を高めること | 検索ボリュームの大きなビッグキーワードから着手する | |||

| お問い合わせを増やしたい | 自社の商品やサービスに関連する、よりニッチなキーワードから着手する | |||

もし、目的が「自社の認知を高めること」であれば、検索ボリュームの大きなビッグキーワードから着手するのが効果的です。ビッグキーワードは競争が激しいため、短期間で成果を上げるのは難しいですが、検索ボリュームが多いため、上位表示できれば大きな流入を見込むことができます。

認知を高めるためには、まずこのような大きなキーワードに取り組み、その後は関連する小さなキーワードに移行するというアプローチが有効です。

一方、「お問い合わせを増やしたい」「販売を促進したい」といった目的がある場合には、自社の商品やサービスに関連する、よりニッチなキーワードから着手することが効果的です。こうしたキーワードは競合が少なく、ターゲットユーザーのニーズが具体的で顕在化しているため、検索順位を上げやすく、見込み顧客の関心を引きやすくなります。

このように、目標に応じて優先すべきキーワードを選び、その順番を決めることで、効率的にSEO施策を進めることができます。

SEOは長期的な戦略が必要ですが、優先度を決めて着実に実行することで、短期間で目標に近づくことが可能になります。

タスクに分解しコンテンツ作成の担当役割を立てる

しかし、コンテンツ作成は短時間で終わるものではなく、しっかりと計画を立てて進める必要があります。実際、1本のコンテンツを作成するには、数日を要することもあります。なぜなら、コンテンツ作成には下記のような複数の工程があるからです。

- 対策キーワードを検索するユーザーニーズの洗い出し

- 構成案(ディレクション)の作成

- ライティング

- コーディング

まず最初に、対策キーワードに対してどのようなユーザーのニーズがあるのかを洗い出します。この段階で、ターゲットユーザーがどんな情報を求めているのかを明確にし、そのニーズに応じた内容をコンテンツに盛り込むことが大切です。

その上で、コンテンツの構成案を作成します。この段階でしっかりと構成を決めておかないと、ライティングに進んだ際に方向性が定まらず、無駄な手間がかかることになりかねません。

構成案が完成したら、次は実際のライティング作業に入ります。このとき、単に自身が主張したいことをそのまま書くのではなく、ユーザー目線で理解しやすい表現でライティングすることがポイントです。

ライティングできればコーディング作業に入ります。SEOを意識て適切な内部リンクや見出しタグ、メタデータの設定など、HTMLやCSSなどのコーディング作業です。

コンテンツ作成には上記の工程が必要となるため、ライティングやコーディングの知識がない場合には、誰が何を担当するのか戦略を決めていくことが重要です。

また、1本のコンテンツにどれくらいの時間をかけるのか、具体的な締切を設けて作業を進めることが、効率よく成果を上げるためのカギとなります。

内部SEOや外部SEOに取り組む

というのも、SEO対策は「コンテンツSEO」「内部SEO」「外部SEO」の3つの施策が相互に補完し合いますので、コンテンツSEOだけでは補えない評価を、内部SEOや外部SEOで補っていく必要があります。

まず、内部SEOとは、検索エンジンに自社サイトの情報を正しく読み取ってもらうための施策になります。

- ユーザー動向の改善

- ページ表示速度の改善

- 内部リンクの最適化

- HTML/CSSの最適化

これらの施策を実施することで、検索エンジンに対してページ内容をより正確に伝えることができ、コンテンツSEOの評価をさらに向上させることができます。

内部SEOについてもっと知りたい方は『テクニカルSEOとは?コンテンツSEOとの違いと11種の施策を解説』にて詳しく解説しています。

次に、外部SEOとは、外部サイトからのリンク獲得(被リンクの獲得)や自社の商品やサービスに関する情報を発信してもらう(サイテーション)を指します。質の高いリンクが多ければ多いほど、検索エンジンはそのサイトを信頼性が高いと判断し、SEO評価が高くなります。

つまり、作成したコンテンツ単体で得られる評価以外に、外部対策を実施することでさらに評価を高められるということです。

外部SEOについては『SEOにおける外部対策とは?内部対策との違いや目的、被リンクの獲得方法について』にて詳しく解説していますので、是非ご確認ください。

このように、コンテンツSEOが中心として、内部SEOと外部SEOがその周りでしっかりと補完し合えば、SEO効果が最大化させることができます。

まずはコンテンツ作成を進め、ある程度完了すれば内部SEOや外部SEOを強化する、といった戦略を取りましょう。

外部SEOは今でも有効な施策ですが、2026年現在では「やり方次第で大きなリスクを伴う施策」でもあります。特に、他サイトの評価やドメインパワーを不自然に利用する行為(いわゆる寄生SEO/Site Reputation Abuse)は、Googleのスパムポリシーで明確に禁止されています。外部施策は、順位を操作するために行うものではなく、「第三者から自然に紹介されるだけの価値があるか」「業界内での実績や信頼が積み重なっているか」といった結果として生まれるものだ、という前提を意識して取り組む必要があります。

SEO戦略を実行する上で知っておくべきこと

続いては、SEO戦略を実行する上で、知っておくべき知識をご紹介します。

検索エンジンの仕組みを理解しよう

というのも、戦略を立ててコンテンツ作成を進めるうちは、上位表示されないケースがほとんどです。このとき、検索エンジンの仕組みが理解できていれば、どの段階が問題なのか分かり、具体的に何をすればいいのかが判断できるようになります。

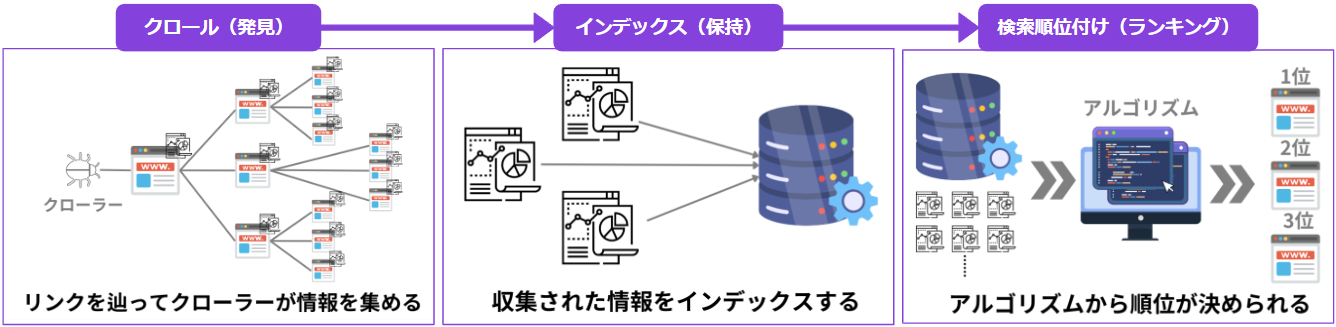

検索エンジンのプロセスは大きくクロール(発見)、インデックス登録(保持)、検索順位付け(ランキング)という3つの工程に分かれます。

クロールとは、検索エンジンのクローラー(自動プログラム)がウェブページを訪れ、ページ内の情報を読み取ることです。この段階では、クローラーがページ内のテキスト、画像、リンクなどを収集し、ウェブ全体を巡回しながらページ情報を集めます。

次に、インデックスとは、クローラーが集めた情報をデータベースに登録し、検索エンジンが簡単にアクセスできるように整理する作業です。このインデックス登録によって、検索エンジンはユーザーが検索したときに最適なページを検索結果に表示できるようになります。

もし、web上に公開したコンテンツがそもそも検索結果に出てこない場合は、インデックス登録されていないと判断ができます。

インデックスされていない場合の理由や対処法については『Googleにインデックスされない場合の理由と対策方法を詳しく解説』にて具体的に詳しくご紹介しているので、ぜひ、ご一読ください。

最後に、検索順位付けとは、インデックスされたページの中から、検索キーワードに最も関連性が高いものを選び、順位を付けることです。検索エンジンは数百ものアルゴリズムを使い、ページの評価を行い、最適なページを検索結果で上位に表示します。

アルゴリズムについては『Googleアルゴリズムとは?検索エンジンのルールと過去のアップデート』で詳しく解説していますので、気になる方は是非ご確認ください。

このように、検索エンジンの仕組みを理解することが、戦略を実行する上で役に立ちます。

ただし2026年現在では、「順位が上がった=ユーザーにしっかり届いている」とは限らなくなっています。検索結果画面の最上部にはAI Overview(AIによる要約回答)が表示されることが増えており、ユーザーがページを開かずに情報収集を終えるケースも珍しくありません。そのため、SEO戦略では単に順位を見るだけでなく、「検索結果画面でどのように表示され、どのように要約されているか」「AIに参照されるだけの信頼性や具体性があるか」といった視点も含めて、検索結果全体を見ながら設計していくことが重要になっています。

短期で成果を求めず中長期で取り組もう

その理由としては、上述の「検索エンジンの仕組み」にあります。特に新規サイトの場合、クローラーがサイトを訪れるまでに時間がかかることがあり、最初の数週間は検索エンジンにページが認識されないこともあるためです。

また、認識がされてもアルゴリズムに沿っていないと評価がされず、成果が得られません。SEO対策は相対評価で成り立っているため、コンテンツSEOだけでなく、内部SEOや外部SEOも含めた総合的な施策が必要になり、時間がかかってしまうのです。

そのため、SEO対策を進める際は、短期的な成果を求めるのではなく、中長期的に進める必要があると覚えておきましょう。

社内体制を整えよう

例えば、コンテンツの作成、キーワード選定、内部SEO、外部SEO、さらにはSEOパフォーマンスの分析など、さまざまな作業がSEO対策には求められます。

これらのタスクを1人でこなすのは非常に困難で、たとえAIツールを活用したとしても、それだけで全てを効率よく進めるのは時間がかかりすぎてしまいます。

そのため、SEO戦略を効果的に進めるには、少なくとも2〜3人の体制を整え、役割分担を行うことが重要です。例えば、コンテンツ制作担当者、SEO分析担当者、外部SEO担当者など、それぞれの専門性に基づいて作業を分担すれば、効率的に進行できます。

体制が整っていないと、業務が過密になり、SEO施策が中途半端になったり、施策の一貫性を欠いてしまう恐れもありますので、少人数でも分業体制を確立し、チームで連携を取るようにしましょう。

Google検索セントラルを把握しよう

SEO対策を進める中で、しばしば迷ったり、判断に困る場面が出てきます。特に、SEOのアルゴリズムは各検索エンジンの運営元であるGoogleが非公開にしているため、ネット上で見つけた情報をそのまま鵜呑みにしてしまうと、間違った施策や効果が薄い施策を行ってしまうことがあります。

これを避けるためにも、Googleの公式のガイドラインをしっかりと把握することが非常に重要です。

特に重要3つをご紹介します。

- 有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成

- Googleウェブ検索のスパムに関するポリシー

- 「E-E-A-T」という概念

まずは、『有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」は必ず目を通すようにしましょう。こちらには、高品質なコンテンツを作成するために重要な観点が解説されています。

続いては、『Googleウェブ検索のスパムに関するポリシー』です。Googleは明確に違反行為を述べており、スパムに該当すると検索順位が下がるどころか、検索結果から削除される可能性もあります。

知らず知らずのうちに該当するケースもあるため、必ず該当した内容がないかチェックするようにしましょう。

最後は「E-E-A-T」という概念です。これはGoogleがページの品質を評価する際に重視している要素で、検索結果の品質を担保するために設けられています。

E-E-A-Tについては『E-E-A-T(旧E-A-T)とは?Googleが重視する評価基準とSEOにおける対策方法を解説』で別途、詳しく解説していますので、是非ご確認ください。

SEOで戦略を立てる際や実行する際に便利なもの

SEOライティングツール

ツールを活用すれば、SEO戦略に必要なキーワードを自動的に抽出できたり、SEOに強いコンテンツを自動で行うことが可能になります。そのため、専門的なノウハウがない方でも、効率よくSEO対策を進めることができます。

当社が提供するEmmaToolsは、AI技術を活用したSEOライティングツールで、SEOに強いコンテンツが短時間で作成できます。また、競合分析機能も兼ね備え、キーワードの抽出が簡単に行えます。

無料トライアルトライアルを実施中ですので、気になる方は是非お試しください。

SEO分析ツール

例えば、競合他社のコンテンツのキーワード密度、内部リンクの配置、ページの読み込み速度、被リンクの獲得状況など、SEOに必要なさまざまな指標を測定し、視覚的に確認できるため、改善点を把握するのが容易になります。

おすすめのツールについては『競合サイト分析の目的とは?分析方法と無料ツールのご紹介』で別途、詳しく解説していますので、是非ご確認ください。

また、無料分析ツールのGoogle analyticsやSearch Consoleを利用すれば、自社サイトのアクセス状況や流入キーワード、検索順位など、多くの分析が可能になります。

GA4については『【初心者必見】GA4とは?基本の設定方法やイベント設定、レポートの閲覧方法など解説』で別途、詳しく解説していますので、是非ご確認ください。

これらツールを活用すれば、それに基づいて自社の戦略を見直すことができ、SEO効果を最大化することが可能になります。

まとめ

改めてSEO戦略を立てるためには、まずサイトの目標や目的を明確にし、それに基づいて競合分析やキーワード選定を行い、優先度をつけてタスクを整理していきます。

また、コンテンツ作成がある程度できれば、内部SEO、外部SEOの施策も同時並行で進めることが必要です。これらを戦略的に実行することで、いち早く成果を出すことができます。

さらには、限られたリソースでも、ライティングツールやSEO分析ツール、を活用することで、効率的に施策を実行し、成果を最大化することが可能です。

これらの要素を押さえて、まずはコンテンツ作成を進めていきましょう。

当社マガジンでは、高品質なコンテンツ作成について詳しく解説していますので、是非こちらもお役立ちできますと幸いです。