SEO対策を行うなかで低品質コンテンツという言葉を耳にしたことはありませんか?

「SEO記事を作っても、順位が上がらない」「アクセス流入が伸びない」こうした悩みがあるなら、サイト内に存在している低品質コンテンツが原因となっている可能性があります。

本記事では、低品質コンテンツとはなにか解説したうえで、SEOへの影響や実務で発生する具体例を解説します。

記事の後半では、低品質コンテンツの見分け方や改善方法も紹介するので、SEO業務に興味がある方はぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

低品質コンテンツとは

低品質コンテンツとは、「検索ユーザーの疑問や悩みを解消し、役立つ情報を提供する」という本質を欠いた情報価値の低いページを指します。

例えば、情報が曖昧であったり、ユーザーの求めている答えにたどり着けなかったり、他のサイトにある内容を単に並べただけといったケースです。

こうしたコンテンツは、ユーザーが求めている解決策や深い知識を得られないため、検索体験を著しく損ないます。さらに、ページに滞在する時間も短くなり、結果として検索エンジンからのSEO評価も下がってしまいます。

低品質コンテンツがSEOに与える影響とペナルティ

Googleなどの検索エンジンは、ユーザーにとって有益で関連性の高い情報を届けることを最優先としています。

そのため、ユーザーにとって無価値な低品質コンテンツは、検索結果にふさわしくないと考え、SEOに悪影響を及ぼします。

実際に、Googleは検索結果にコンテンツが表示されない措置を取るケースがあり、その理由として以下を公言しています。

ユーザーにとって価値の低いコンテンツを非表示にするため: 検索結果に表示すべきでない低品質のコンテンツがウェブサイトに含まれる場合があります。たとえば、ウェブサイトでユーザーによるコンテンツの作成を許可している場合、そうしたコンテンツは質が低い、またはスパムである可能性があります。そのようなコンテンツのインデックス登録を許可すると、Google の検索結果におけるサイトのランキングに悪影響を及ぼします。

引用元:https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/control-what-you-share?hl=ja

低品質コンテンツと見なされた際、SEOに起こる具体的な影響を解説します。

Googleによるペナルティリスク

Googleの検索アルゴリズムでは、価値のない情報や不正な手法を用いた低品質コンテンツを検出し、検索順位を下げたり、インデックスから削除したりすることがあります。

さらに、低品質コンテンツがスパムだと判断されれば、手動ペナルティの対象になることがあります。手動ペナルティを受けると、検索結果からページやサイトが除外される可能性があります。

また、低品質コンテンツはクロール頻度(GoogleのロボットがWebサイトを訪れる頻度)の低下につながることも。クロール頻度が低下すると検索エンジンに認知されづらくなり、SEOに悪影響を及ぼします。

サイト・ドメイン全体の評価低下

たとえ1ページでも低品質コンテンツがあると、そのページだけでなく、サイト全体の評価が低下する可能性があります。

サイトの評価が下がると、検索順位が下がったり、検索画面から表示されなくなったりするリスクが生じるため、こまめに低品質コンテンツになっていないか確認することが大切です。

ユーザー行動指標の悪化

ユーザーの行動指標とは、ページの閲覧数やページのセッション(滞在)時間、CTR(広告やリンクのクリック率)など、ユーザーの行動を測定する指標のこと。

低品質コンテンツと見なされる理由として、検索意図を満たした情報がないことや、ユーザーにとって価値がないことが挙げられます。

ゆえに、低品質コンテンツのページは離脱されやすく、ユーザーの行動指数の悪化につながりやすいです。

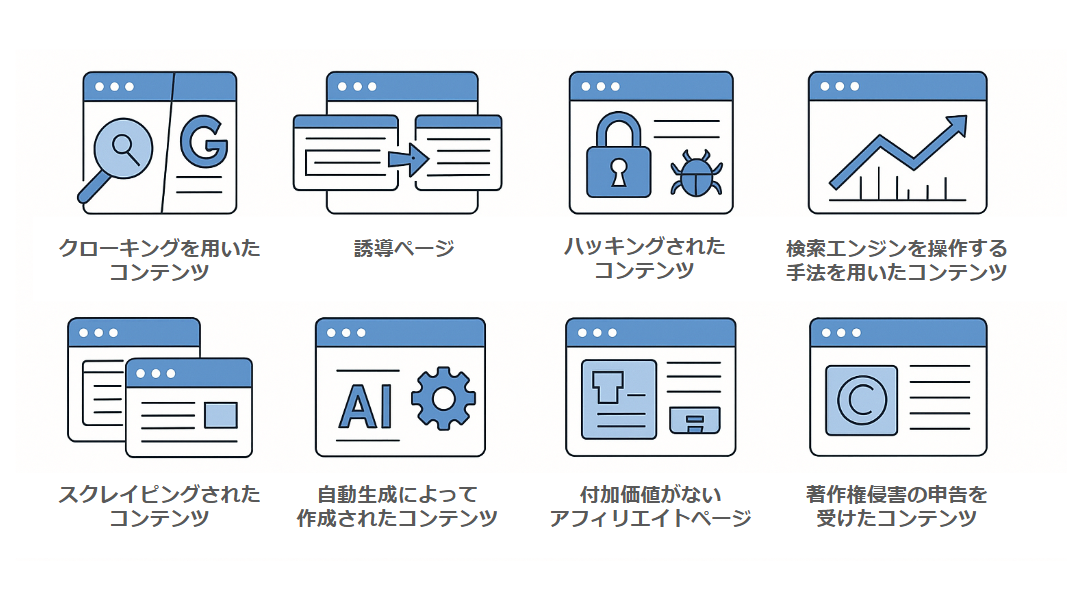

Googleによる低品質コンテンツの定義

Googleは公式ガイドラインにおいて、スパムと見なされるコンテンツの例を挙げていますが、その多くは検索ユーザーの役に立たない、あるいは誤解を招く低品質コンテンツに該当します。

代表的な低品質コンテンツの種類について、詳しく見ていきましょう。

クローキングされたコンテンツ

クローキングとは、検索エンジンのクローラーには特定の情報を、ユーザーには別の情報を表示させる手法のことを指します。

例えば、検索順位を上げるために、クローラーにだけキーワードを大量に含んだコンテンツを見せつつ、ユーザーにはビジュアル重視の別コンテンツを表示させるといった手法です。

これは検索エンジンを欺く目的で用いられ、実際にGoogleのガイドラインでも下記のように述べられています。

クローキングとは、検索ランキングを操作したりユーザーに誤解を与えたりすることを目的に、ユーザーと検索エンジンに異なるコンテンツを表示することです。クローキングの例としては、次のようなものが挙げられます。

引用元:https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies?hl=ja#cloaking

このように、見せかけの手法で検索エンジンを操作することは、ペナルティに繋がり、検索結果から削除される可能性があります。

特定の検索語句で上位表示を狙う誘導ページ

誘導ページとは、特定の検索語句で上位表示を狙うため、中身が類似するページを量産し、1つのページに誘導させることです。

Googleの公式によると下記のように述べられています。

誘導ページの不正使用とは、特定の類似した検索語句で検索結果の上位に表示されることを目的にサイトまたはページを作成することです。誘導ページは、最終的なアクセス先となるサイトやページに比べ有用性の低い中間ページにユーザーを誘導します。

引用元:https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies?hl=ja#doorways

例えば、同一の内容でタイトルやキーワードだけを変えただけのページを無数に作り、リンクでつなぐ手法などがあります。

このようなページは、検索エンジンを騙してトラフィックを稼ぐことを優先しており、ユーザーにとって意味のある情報を提供していません。

ユーザーの検索意図を満たさず、誘導だけを目的としたコンテンツは、低品質コンテンツの代表例です。

ハッキングされたコンテンツ

ハッキングされたコンテンツとは、本来のサイト運営者の意図とは無関係に、第三者によって不正に設置されたコンテンツを指します。

Googleの公式によると下記のように述べられています。

ハッキングされたコンテンツとは、サイトのセキュリティ上の脆弱性に付け込まれ、許可なくサイトに配置されたコンテンツのことです。

引用元:https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies?hl=ja#hacked-content

このようなコンテンツは、サイトのセキュリティが破られた結果として設置され、知らない間にスパムや詐欺サイトへのリンクが貼られていることもあります。

こうした低品質コンテンツはユーザーにとって明らかに危険であり、Googleもこのような状況を非常に深刻に捉えています。ハッキングされた状態が長く続くと、検索結果からの除外や安全ではないサイトとしての警告表示につながる可能性もあるため、早急な対処が求められます。

つまり、コンテンツの品質以前に、サイトのセキュリティを守ることが大前提となるのです。

検索エンジンを操作する手法を用いたコンテンツ

検索順位を不正に操作する目的で作られたコンテンツには、さまざまなスパム的手法が含まれます。

- 隠しテキストや隠しリンク

- キーワードの乱用(キーワードスタッフィング)

- リンクスパム など

これらの手法は、いずれも検索エンジンを欺き、意図的に評価を上げようとするため、低品質コンテンツに該当します。

Googleは、こうした行為を明確にスパムと定義し、ガイドラインに反する行為として厳しく取り締まっています。手動ペナルティやインデックス除外などの処分が下される可能性が高いため、必ず回避しましょう。

スクレイピング(無断複製)されたコンテンツ

スクレイピングとは、他人のサイトからコンテンツを自動で抽出し、自分のサイトに転載する行為のことです。

このようなコンテンツは、作成者のオリジナリティが一切なく、ユーザーに新しい価値を提供することもありませんので、低品質コンテンツに該当します。

近年では沢山のツールが生まれ、自動で他サイトの記事や文章を収集・公開するケースが増えています。

しかし、これらのコンテンツは検索ユーザーにとってまったく役に立たず、場合によっては著作権違反に該当する可能性もあるため、Googleから厳しい評価を受けることになります。

自動生成だけで作成されたコンテンツ

近年、AI技術の進歩により、自動的にコンテンツを生成する手法が一般化しつつあります。

しかしながら、自動生成された文章に人の手が一切加えられておらず、独自性や付加価値がまったくない場合、それは低品質コンテンツとして扱われます。

AIによる生成自体が問題ではありませんが、生成したままの文章をそのまま公開することで、誤情報や曖昧な表現が残ったままとなり、ユーザーにとっての有益性が著しく下がります。

結果的に、Googleからの評価も大幅に下がり、SEOに悪影響を及ぼす要因になります。

重要なのは、コンテンツを作る際に「人の目によるチェック」と「手動による修正」を加えることで、本当の意味で価値のあるコンテンツ作りを目指しましょう。

価値がないアフィリエイト

アフィリエイトは、商品やサービスを紹介し、その成果に応じて報酬を得るビジネスモデルです。

その中でも販売元の公式情報をそのままコピーしただけのコンテンツは、低品質コンテンツと判断されます。

例えば、メーカーが提供する説明文やレビューを転載するだけで、個人の体験や独自の見解がまったく加えられていないページは、ユーザーにとって何の新しい情報も提供しません。

アフィリエイトで成功するためには、商品の特徴を掘り下げた説明、自身の使用体験、他の商品との比較など、ユーザーの意思決定を助けるコンテンツが求められます。

著作権侵害の申告を受けたコンテンツ

著作権侵害の申告を受けたコンテンツとは、第三者の著作物を無断で使用したことにより、権利者から正式な申し立てが行われたページを指します。

Googleでは、このような申告に対し「デジタルミレニアム著作権法(DMCA)」に基づき、速やかに検索結果からの削除対応を取ることがあります。

例えば、他サイトの記事を一部でもコピーして掲載した場合や、画像・動画・音声ファイルなどの無断使用も低品質コンテンツの対象になります。

著作権侵害が確認されたコンテンツは、検索順位に悪影響を与えるだけでなく、法的リスクも伴う重大な問題とされます。

コンテンツ作成時には必ずオリジナリティを入れるようにしましょう。

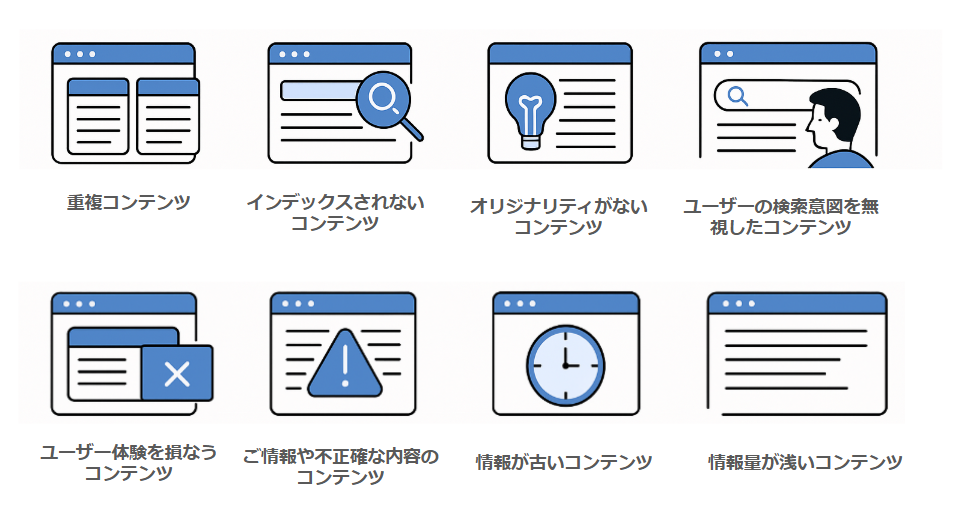

SEO対策の実務で発生する低品質コンテンツ

Googleのガイドライン以外にも、SEOの現場では、検索順位に影響する低品質コンテンツの基準が存在します。

長年SEOツールの提供やWebメディアを運営している当社が、実務視点で低品質コンテンツの具体例を解説します。

重複コンテンツ

重複コンテンツとは、同一サイト内、または他サイトとの間で内容がほぼ同じ、あるいは完全に一致しているページのことを指します。

重複したコンテンツが複数存在することで、検索エンジンはどのページをSEO評価をすべきか迷い、結果としてすべてのページのSEO評価が下がる可能性があります。

本来一つのページに集約すべき情報がバラけることで、コンテンツの信頼性と一貫性も失われてしまいます。

このように重複コンテンツは、ユーザーにとって価値のある新しい情報が提供されておらず、ユーザーを迷わす可能性があることから、低品質コンテンツに該当します。

ユーザーにとっての利便性と検索エンジンのクロール効率を考慮するうえでも、重複コンテンツは極力避ける必要があります。

インデックスされないコンテンツ

インデックスされないコンテンツとは、Googleの検索エンジンに認識されず、検索結果に表示されていないページのことを指します。

これには様々な原因がありますが、検索エンジンがそのページを「検索結果に表示するほどの価値がない」と判断している可能性があるという理由が大きくあります。

- ページの表示速度が極端に遅い

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)が低い

インデックスされなければ、どれだけ内容に力を入れていても、検索上で存在しないのと同じ状態なので、低品質コンテンツの対象となります。

内容が浅い・オリジナリティがないコンテンツ

内容が浅い・オリジナリティがないコンテンツとは、テーマに対して表面的な説明しかなく、深掘りされた情報や具体例が不足しているコンテンツを指します。

例えば、一般論を並べただけで、独自の知見や実体験、専門的な視点が一切含まれていない場合がこれに該当します。

このような低品質コンテンツは、検索ユーザーが抱えている悩みや疑問に対して、的確な答えを提供できていないため、SEO評価が下がりやすくなります。

情報量が少ないことそのものが問題なのではなく、「内容が浅く、読者にとって本質的な気づきや解決策を得られないこと」が問題なのです。

ユーザーに新たな知識や課題の解消ができない低品質コンテンツは、検索結果にふさわしくないと見なされてしまいます。

ユーザーの検索意図を無視したコンテンツ

検索意図を無視したコンテンツとは、ユーザーが検索したキーワードに対して、適切な答えや情報を提示していないページを指します。

例えば「SEO ツール 比較」や「SEO ツール おすすめ」と検索しているにもかかわらず、1つの商品のみ述べているページなどは、検索意図とズレていると判断されます。

このようなコンテンツは、検索ユーザーが求めている情報を提供できないため、すぐに離脱される可能性が高くなります。結果として、検索順位にも悪影響を及ぼすため、低品質コンテンツになります。

SEO対策で一番重要要素である「ユーザーの満足度を最優先」に、検索意図を正確に理解して、それに応じた情報提供が大切です。

ユーザー体験(ユーザーエクスペリエンス)を損なうコンテンツ

ユーザー体験を損なうコンテンツとは、ページ閲覧時に不快感や使いにくさを与えるデザインや設計のことを指します。

Googleはユーザーの検索体験の質を非常に重視しており、事実SEO評価のランキングの軸となっています。そのため、ユーザーの利便性を著しく損なうページは低品質コンテンツとしてみなされます。

- ページを開いた瞬間に連続して表示されるポップアップ広告

- 読み込み速度が非常に遅いページ

- モバイル表示に最適化されていないレイアウト など

加えて、サイト内の他ページへの導線が過剰であったり、逆に全くなかったりする場合も、ユーザーが情報にたどり着きにくくなるため問題となります。

情報が不正確・古いコンテンツ

誤情報や不正確な内容を含むコンテンツは、ユーザーにとって誤解を招くだけでなく、信頼性を著しく損なう原因になります。

特に医療・法律・金融といった専門性が求められる領域(YMYL)では、情報の正確性が重要視されており、Googleも厳しい評価基準を設けています。

そのため、情報の出典が不明瞭であったり、独自の憶測や間違ったデータを記載したものは低品質コンテンツに該当し、上位表示されることは困難です。

また、検索エンジンはE-E-A-Tを評価基準として導入しており、誤情報はこの要素に大きく反する点からもSEO評価が高まることはありません。

同様に、情報が古いコンテンツも信頼性を損なう点から、低品質コンテンツと判断される可能性があります。

特に、制度改正・最新技術・価格変動・トレンドなどが関係するジャンルでは、情報の鮮度が検索順位に大きく影響します。

回避するためにも定期的なメンテナンスを行い、常に最新の状態に保つことが不可欠です。

低品質とは限らないコンテンツ

一見するとSEO的に評価されにくそうなコンテンツでも、実際には低品質コンテンツではないケースが存在します。

重要なのはコンテンツの「作り方」や「形式」ではなく、検索ユーザーにとってどれだけ有益であるかです。

では具体的に、どのようなコンテンツが「低品質ではない」と言えるのか、例を挙げて見ていきましょう。

少ない文章量でも本質をついている記事

単に文字数が少ないからといって、それだけで低品質コンテンツと判断されるわけではありません。

むしろ、文章が短くても検索ユーザーの疑問を的確に解消し、意図を満たしているコンテンツは高品質と評価されます。

例えば、「パスワードを忘れたときの対処法」といったクエリに対して、「ログインページの“パスワードを忘れた方はこちら”をクリックしてください」と一文で完結している場合、それは過不足のない情報提供です。

冗長な説明よりも、必要な情報が簡潔にまとめられていることで、ユーザーの満足度も高まります。

Googleもこのようなユーザー視点を重視しており、コンテンツの長さよりも「目的を果たしているか」が重要であると示しています。

FAQ形式のQ&A記事

FAQ形式のQ&A記事は、ユーザーが疑問に思いやすい点をあらかじめ想定し、それに対する答えを整理して提示するスタイルです。

この形式は、単純な情報であってもユーザーの疑問を的確に解消できるという点で、低品質ではなく高品質なコンテンツと評価される可能性があります。

特に複雑な情報をわかりやすく分割し、項目ごとに整理して伝える形式は、ユーザーにとっての可読性・理解度が高まるため効果的です。

また、構造的にもGoogleのクローラーが情報を読み取りやすく、検索結果に表示されやすくなります。

つまり、FAQ形式は情報を簡潔にまとめつつ、網羅的に伝えられる手法として有効なのです。

自動生成のうえ手動で修正した記事

AIなどの技術を用いて自動生成されたコンテンツであっても、それがそのまま低品質と判断されるわけではありません。

実際にGoogleは下記のように公言しており、「作成手段ではなく、ユーザーにとって有益かどうかが重要」だということが分かります。

コンテンツがどのように制作されたかではなく、その品質に重点を置く Google の姿勢は、信頼できる高品質な検索結果をユーザーに提供するうえで、長年にわたって有用な指針となってきました。

引用元:https://developers.google.com/search/blog/2023/02/google-search-and-ai-content?hl=ja#rewarding-high-quality-content,-however-it-is-produced

例えば、AIが作成した文章を人間がチェックし、誤情報の修正、文体の調整、独自の知見の追加などを行っていれば、それは質の高いコンテンツに仕上がる可能性があります。

つまり、制作手段ではなく、内容の質とユーザーへの価値提供が評価対象となるのです。

低品質コンテンツが存在しているか見分ける方法

低品質コンテンツがサイト上に存在するとSEO評価が下がる要因になるため、早期発見と対応が重要です。

こちらでは、Google Search Console(サーチコンソール)を使ってチェックする具体的な方法をご紹介します。

Google Search Consoleにログインし、「インデックス > ページ > ページのインデックス登録」の順に見ていきます。

そして、「クロール済み - インデックス未登録」や「検出 - 現在はインデックス未登録」というステータスが表示されているページを確認していきます。

これらのステータスは、Googleがそのページを一度は認識したものの、「検索結果に表示する価値がない」と判断した可能性があるためです。

まずは、該当するページは内容を見直し、低品質コンテンツの特徴に当てはまっていないかをチェックしましょう。ユーザーにとって有益でないページであれば、削除または改善が必要です。

また、SEOツール「EmmaTools」は、現在のページのスコアを無料で測れるコンテンツ無料診断を用意しています。

コンテンツの状況を確認したい方は、ぜひ試してみてください。

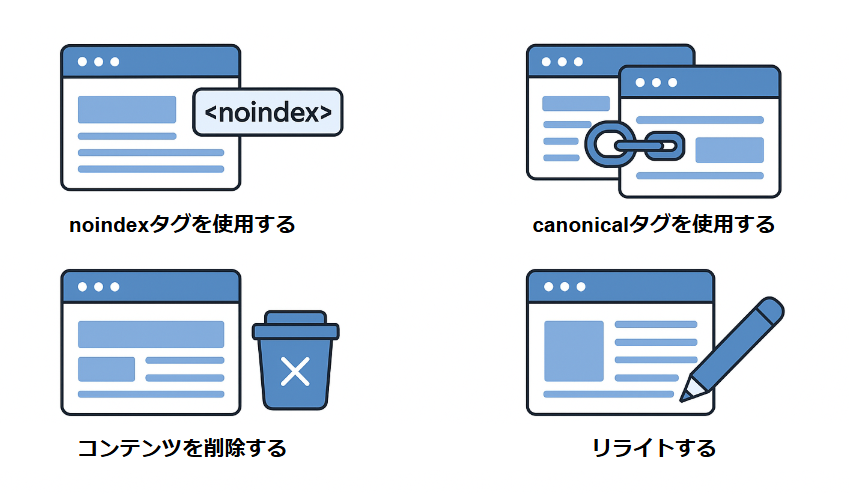

低品質コンテンツを発見した場合の対処・改善方法

低品質コンテンツを見つけた場合は、速やかに適切な対応を行うことが大切です。そのまま放置しておくと、サイト全体の評価が下がり、他のページの検索順位にも悪影響を及ぼす可能性があります。

noindexタグを使用する

noindexタグは、検索エンジンに対して「このページをインデックスしないでください」と伝えるHTMLのmetaタグです。

すぐにリライトや改善ができない場合、応急処置としてこのタグを設定すれば、そのページは検索結果に表示されず、低品質コンテンツの回避ができます。

特に低品質と判断される可能性があるが、削除や修正の判断が難しい場合、一時的にnoindexを活用することで被害の拡大を防ぐことが可能です。

canonicalタグを使用する

canonicalタグは、複数の類似または重複するページの中から「正規のページ(代表ページ)」を検索エンジンに伝えるためのタグです。

canonicalタグを使うことで、検索エンジンは指定された正規URLに評価を集約でき、重複コンテンツや被リンク評価の分散を防ぐことが可能になります。

これにより、低品質コンテンツの回避ができるのです。

特に、商品紹介やカテゴリページなどで類似内容が多くなるサイト構成では、canonicalの適切な使用がSEO評価の集約に効果的です。

コンテンツを削除する

アクセスが長期間ないコンテンツや、今後リライトする予定のない古いコンテンツについては、思い切って削除するのも有効です。

不要なコンテンツがインデックスに残っていると、サイト全体の評価が下がる可能性があります。

定期的にアクセス解析を行い、不要ページの整理を行うことで、低品質コンテンツの回避に繋がります。

リライトする

リライトとは、既存のページを再編集し、検索ユーザーにとってより価値のある内容にアップデートすることです。

下記のような点を改善することで、低品質コンテンツを高品質コンテンツへと生まれ変わらせることが可能です。

| 改善対象ごとのポイント整理 | |

|---|---|

| 改善点 | 詳細 |

| 検索意図の再確認 | 検索キーワードで調べたユーザーが「本当に知りたいこと」を深掘りする |

| 構成の見直し | 検索意図に沿って見出し(H2, H3)を整理、理解しやすくする |

| 情報量の担保 | 検索意図が満たせるよう「深掘り」した情報を加える |

| 信頼性の担保 | 体験談、具体例、統計データ、引用などを加える |

| オリジナリティの追加 | 自分の言葉で表現、ユニークな視点・ノウハウを入れる |

| E-E-A-T要素の強化 | 著者情報、プロフィール、専門的資格などを明記する |

このように、リライトする際には、検索意図に沿った内容に修正するようにすることが、上位表示するために一番重要な観点になります。

低品質コンテンツを作らないポイント

低品質コンテンツになった場合は改善が必要なので、事前に作らないことが一番です。低品質コンテンツを避けるポイントを紹介します。

ディレクターを配置して品質管理の体制を整える

多くの記事を公開する場合、メディアのコンテンツ全体を管理するコンテンツディレクターを配置することが重要です。

コンテンツディレクターがいることで、似たようなコンテンツを作成を避けたり、ライターの記事のクオリティをチェックできたりします。

また、各記事の状態を随時確認することで、低品質コンテンツになるとすぐに対処することが可能です。

コンテンツディレクターはSEOやマーケティングの知見が求められます。

ユーザーのニーズ(検索意図)を満たしたコンテンツを作成する

Googleに評価されるコンテンツの特徴は、ユーザーのニーズ(検索意図)を満たしていること。

キーワードからユーザーの認知度や知りたい情報を把握し、構成の段階でユーザーのニーズを満たせる記事になるように設計しましょう。

ユーザーのニーズを把握するには、対策ワードで検索上位の記事を参考にしたり、SNSや質問サイトの投稿を見たりするのが効果的。アンケート調査もユーザーの実情を知るのにおすすめです。

SEOツールを利用する

SEOツールを利用すると、AIが適切なタイトルや見出しを自動作成したり、コピペチェックやファクトチェックを行ってくれるため、低品質コンテンツができるのを避けやすいです。

競合分析やキーワード調整も簡単にできるので、高品質な記事を効率よく作成したい方にもおすすめ。

例えば、SEOツール「EmmaTools」は、SEO記事の品質を自動で分析し、スコアを可視化することで初心者でも高品質なSEO記事を作成てきます。

EmmaToolsは無料トライアルのほか、現在のページのスコアを無料で測れるコンテンツ無料診断も用意しています。ぜひコンテンツの作成と改善にお試しください。

定期的に低品質コンテンツの確認・改善を行おう

本記事では、低品質コンテンツとはなにか、Googleの定義や具体例、そして適切な対処法までを段階的にご紹介してきました。

低品質コンテンツは、単に情報が少ない・文字数が少ないといった表面的な基準ではなく、ユーザーにとって価値があるかどうかで判断されるという点が最も重要です。

Googleは常に、検索体験の質を向上させることを目的にアルゴリズムを改善しており、不正な手法や無価値な情報は検索結果から排除される方向にあります。

その一方で、たとえ構成がシンプルでも、検索意図を満たすコンテンツや整理されたFAQ、修正されたAI生成コンテンツなどは高く評価されることもあるのです。

大切なのは、「ユーザーのために何ができるか」を常に考えながらコンテンツを設計・制作する姿勢。検索エンジンではなく、実際の読者に向けて真摯に情報を届けることが、結果的にSEOでも成功を収める鍵となるでしょう。

また、低品質コンテンツの改善や、作成を防ぐためにはSEOツール「EmmaTools」の利用がおすすめです。記事の改善ポイントがわかるので、効率良くリライトできるでしょう。

7日間の無料トライアルや、現在のページのスコアを無料で測れるコンテンツ無料診断もあるので、気軽にお試しください。