記事を作成する際に、「リード文の書き方が分からない」「リード文の意味がいまいち理解できない」ということはありませんか?

リード文とは、記事の本文が始まる前に作成される文章であり、新聞や小説、ブログなど様々なコンテンツで導入文として利用されます。

リード文を設置していなかったり、誤った書き方をしていたりすると、ユーザーの興味関心が薄れて離脱が高まってしまいます。

そこで、本記事ではリード文の重要性や読者の興味を惹くリード文の書き方について、例文を用いて詳しく解説!

また、誰でも魅力的なリード文が作れるテンプレートを記事のテーマ別に紹介します。

さらに、「リード文を自分で考えるのが苦手」「ライティングの効率を上げたい」という方に向けて、対処法やおすすめのAIライティングツールも紹介しているので、ぜひ最後までご一読ください。

この記事でわかること

リード文とは

リード文は、先導(Lead)が語源になっており、読者を本文へ誘う重要な役割を果たします。

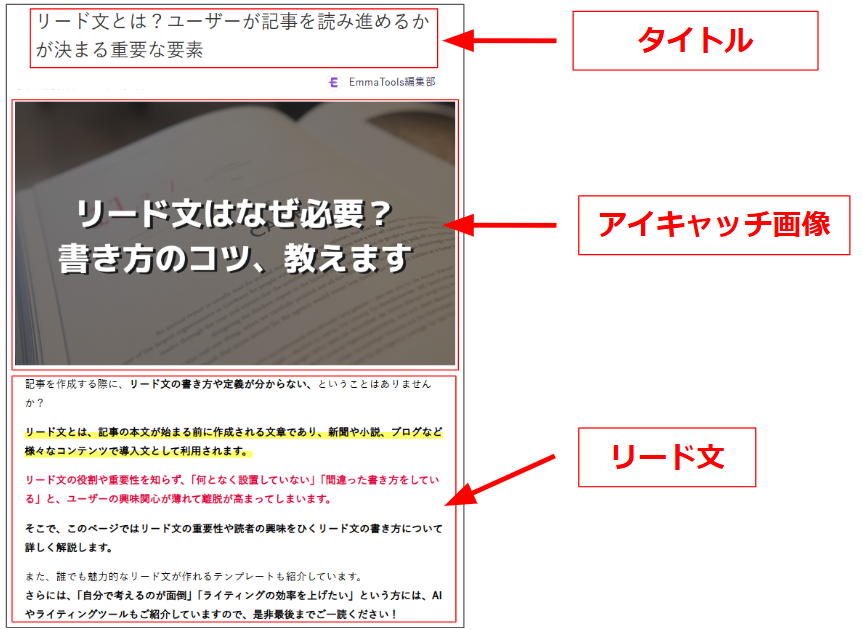

また、リード文は、記事のタイトルと目次の間に表示されることが多く、本文全体の要約や要点をまとめた文章を書くことが一般的です。

しかし、ウェブコンテンツによっては、リード文に該当する文章がなく、すぐに目次や見出し、本文が始まるケースも少なくありません。

リード文がないコンテンツの質が悪いわけではなく、コンテンツの作り方やウェブサイトの方針による違いだけで、コンテンツそのものの良し悪しには関係しません。

リード文と見出しの違い

リード文と見出しはどちらも読者にコンテンツを読み進めてもらうための重要な要素ですが、その役割と機能には明確な違いがあります。

見出しは、コンテンツの主題やセクションの内容を簡潔に伝える役割を持ちます。読者がコンテンツをざっと見たとき、なにについて書かれているのかをすぐに理解できるようにします。

見出しは<hタグ>といったHTMLタグで設定する、コンテンツの構成となる要素です。

一方、リード文は見出しで提示されたトピックを要約し、読者がなぜこのページに注目すべきかを説明し、興味を持たせるための文章になります。

このように、見出しとリード文は互いに補完関係にありながら、コンテンツ内で異なる目的や機能を果たしています。どちらもWebライティングに効果的な要素です。

リード文の重要性とSEOへの影響

リード文がないコンテンツもありますが、設置することでさまざまなメリットが期待できます。

ここでは、リード文がWebページに重要な理由と、SEO評価への影響について解説します。

ユーザーの離脱防止につながる

リード文を設置することは、ユーザーのページからの離脱を防ぐ効果があります。

リード文がないコンテンツでも、本文を読み進めるユーザーは一定数います。しかし、多くのユーザーはWebページにアクセスし、最初に目に入る情報(ファーストビュー)で、求める情報が得られるかを確認します。見つからなさそうであれば、Webサイトから離脱し、他のWebページを検索します。

リード文がない場合、ユーザーはタイトルやアイキャッチ画像、目次からコンテンツの内容を「推測」し、求めている情報の有無を判断しています。一方、リード文があると、ひと目で内容の把握が可能です。

ページにアクセスしたユーザーに対して少しでも多くの情報を伝え、離脱の可能性を抑えることがリード文を記載する目的となります。

クローラーにページの内容を伝えられる

リード文の設置は、検索エンジンのクローラーにページの概要を伝えられるというメリットもあります。

GoogleやYahoo!などの検索エンジンでは、クローラー(ロボット)がWebページの情報を「上から」順に収集しています。具体的には、最初にページ上部のヘッダー、次にページタイトルやh1、続いて見出しとなるh2、その後は各見出しと本文と読み込んでいきます。

このクローリングに対し、ページタイトルやh1と1つ目の見出し(h2)の間にリード文を記載することで、コンテンツ全体に書かれている内容を伝えることができるため、クローラーは効率良くページの内容を理解することが可能です。

クローラーが効率よくページの内容を理解できるということは、クローラビリティの向上につながるため、SEO対策にもなります。

ユーザーにページを読む価値を伝えられる

リード文は、サイトに訪れたユーザーにページを読む価値を伝えられるという効果があります。

1つ目の目的「離脱を防ぐ」とは似て非なるものです。離脱を防ぐ効果だけだと、「とりあえずリード文を書けば良い」と考えてしまいがちです。

リード文は、ユーザーへの共感やコンテンツを読む価値、利益を300字以内で完結に書くことがポイント。ただコンテンツの内容を羅列することは、かえって冗長と感じさせるため、離脱を助長してしまう可能性があります。

どんなに素晴らしいコンテンツでも、アクセスしたユーザーが本文を読み進めてくれなければ、有益な情報をユーザーに伝えることはできません。リード文は、アクセスしたユーザーにコンテンツを読むと何が得られるかを伝え、本文へと導く重要な案内役なのです。

SEO評価・検索順位の上昇につながる

前述で解説した通り、リード文には「離脱の防止」や「クローラビリティの向上」というメリットがあり、これらはSEO対策の観点からみてもメリットになります。

例えば、検索エンジンは、多くのユーザーに有益だとされるコンテンツを評価し、検索順位を上げる傾向にあります。

検索エンジンから「有益」と判断される指標のなかには、「離脱の数」や「クローラビリティ」も含まれているため、リード文を適切に設定することはSEO対策にもつながります。

リード文はただ記事を紹介するだけでなく、SEO対策の観点からも重要な役割を果たしていることを押さえておきましょう。

リード文の書き方とコツ

ユーザーがWebページを読もうかなと思うリード文とは、どのような文章なのでしょうか。ここからは、リード文の基本的な書き方やコツをご紹介します。

記事の作成が完了した後に書く

まず1つ目に抑えておきたいことは、記事の作成が完了した後に書くことです。

リード文は記事全体の内容を要約し、ユーザーに分かりやすく伝える役割があるため、本文を書き終えた後の方が書きやすいでしょう。

もし、記事の作成が完了する前にリード文を作成すると、記事内で伝えたい内容と違ったり、読者の興味を最大限に引き出したりすることが難しくなります。

記事作成は上から順に進めたいところですが、リード文は一旦記事の作成が完了したあとに考えるようにしましょう。

QUESTフォーミュラの法則を意識する

2つ目に抑えておきたいコツは、QUESTフォーミュラを意識することです。

QUESTフォーミュラとは、以下の5つの頭文字を集めたライティングの際に意識すべきポイントのこと。

- Qualify:ターゲットの絞り込み

- Understand:ユーザーの希望や悩みを理解し、共感する

- Educate:解決方法の紹介および商材のアピール

- Stimulate:商材の購入意欲を刺激

- Transition:ユーザーから顧客への変化

QUESTフォーミュラは、本文を書く時でも意識すべきポイントですが、リード文にも活用できます。

実際に、本記事のリード文もQUESTフォーミュラの法則を用いて作成しています。具体例とともに、それぞれの項目を見ていきましょう。

Qualify:ターゲットの絞り込み

ターゲットの絞り込みとは、「読者となるユーザーを意識し、誰に向けて書くか」を示すことです。

例えば、本記事内のリード文においては、下記の1文が当てはまります。

「誰しも」に当てはまる書き方をするのではなく、「特定の悩みや状態になっている人」に向けた記事であることをリード文で伝えると良いでしょう。具体的には、「~でお悩みの方」「~について知りたい方」「~ができる商品をお探しの方」などです。

こちらはコンテンツを作成する前に、該当のキーワード(検索クエリ)を検索しているユーザーは、どんな悩みを持っているのか、なぜ検索しているのか、を具体的にすることが重要です。

年齢や性別、職業だけでなく、検索に至った経緯やバックボーンなどを出来るだけ詳しく設定し、読者が抱える悩みや知りたいこと、購入しようとしている商品について分析しましょう。

Understand:ユーザーの希望や悩みを理解し、共感する

次に、ユーザーが抱える悩みや知りたい情報に「共感」することが大切です。

読者がなぜその情報を求めているのかを理解し、共感することでより興味を惹きつけることができます。また、このまま問題が悪化すればどんなデメリットやリスクがあるのかを訴求することで、解決したいという欲求に変化するでしょう。

例えば、本記事内のリード文においては、下記の1文が当てはまります。

基本的に人間は、「自分の不利益などを回避する」か「自分の快楽を満たす」のいずれかで行動をしていると考えられています。先にご説明した「読むことで得られる利益」は、後者の快楽を満たすことに該当し、「読むべき理由を書く」ことは、前者の不利益の回避することに該当します。

ただし嘘や誇張はNGとなります。あくまでも、事実や調査データなどの根拠に基づいた書き方が必要です。

Educate:解決方法の紹介および商材のアピール

悩みの共感で終わってしまうと、「結局どうすればいいの?」という疑問が残るので、次に疑問悩みを解決する方法を紹介していきます。

疑問に答える形で解決方法を提示すれば、この記事を読むことのメリットを感じてもらえます。例えば、本記事内のリード文においては、下記の1文が当てはまります。

基本的に、ユーザーが本文を読み進めようと思ってくれるのは、記事内に求めている情報があると感じたときや、読みたいと思った場合のみです。これはWebページに限らず、本や新聞、雑誌などでも同じです。

ユーザーはリード文を読んで、「調べていた情報が見つかるか」「抱えている悩みを解決できるか」を、瞬時に判断しています。

ユーザーに「違うな」「読む価値がなさそうだな」と思われないように、リード文で読むことのメリットや価値を記載しましょう。より専門的な悩みや難易度の高い悩みについては、根拠や信頼できるデータを並べることで信頼性を得ることができます。

Stimulate:商材の購入意欲を刺激

ユーザーにメリットを感じてもらえれば、次はベネフィットを訴求し、刺激を与えます。

例えば、本記事内のリード文においては、下記の1文が当てはまります。

本記事の場合テンプレートですが、なにかしら解決に繋がるものを手に入れることができると想像してもらい、モチベーションを上げることが重要です。

Transition:ユーザーから顧客への変化

最後に、ユーザーの行動を後押しします。

例えば、本記事内のリード文においては、下記の1文が当てはまります。

ここでは、記事を読んでもらった後に、ユーザーに起こして欲しい行動を訴求することが重要です。例えば、商品の購入や、お問い合わせの申し込み、他記事への誘導など、記事の最後にCTA(click to action)で設置している内容が当てはまります。

唐突にCTAの内容を訴求しても興味のないユーザーには逆効果となってしまい、ページを離脱される可能性があるでしょう。

しかし、QUESTフォーミュラの法則に従えば自然な流れで訴求でき、自身が求める行動をユーザーに起こしてもらえる可能性が高まります。

リード文内で記事の内容を明確にする

リード文の書き方の3つ目は、記事の内容を明確かつ分かりやすくまとめることです。

具体的には、記事を読むことで得られる情報や、記事全体の要点を簡潔に記載するように意識しましょう。

ただし、記事の内容をただ羅列するのではなく、要点や起承転結を意識してまとめることが大切。リード文があまりにも長くなっている場合や、冗長な表現が多くなっていると、かえってユーザーの離脱につながるため注意が必要です。

筆者または監修者情報を記述する

4つ目はコンテンツの執筆者または監修者の情報を記述することです。

一例ですが、病気や法律に関する記事を読もうと思った時に、「素人が書いた記事」と「医者や弁護士が書いた記事」ではどちらが読みたいと思われるでしょうか。恐らく、大半の方は後者の記事を読むと答えるのではないかと思います。

これは読者の心理として、本当に正しい情報なのか、信じても問題ないのかを見極めるためです。つまり、記事の内容や専門性によっては、リード文あるいはリード文の近くに「執筆者」あるいは「監修者」を記載することが効果的といえます。

また、執筆者や監修者の情報を記載することは、GoogleがE-E-A-T(Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字)の観点から重視しており、SEO対策としても必須の情報であることを覚えておきましょう。

対策キーワードを適度に使用する

最後のポイントは、対策キーワードを「適度に」使用することです。

SEO対策を進めるうえで対策キーワードをコンテンツ内に使用することはもちろんですが、リード文でも同様です。リード文内で、適度に対策キーワードを使うことは、クローラーに対し、何について書かれたコンテンツなのかを伝えられます。

ただし、初心者の方にありがちなミスとしてキーワードの詰め込みが考えられます。あくまで「適度に」キーワードを含めることは重要ですが、詰め込み過ぎはSEOに逆効果となり、場合によってはスタッフィング(詰め込み)によるペナルティの対象になることもあります。

リード文内にキーワードを入れる際は、文章として違和感なく、読みやすい流れのなかに含ませましょう。

また、弊社では会員登録で既存のコンテンツの適切なキーワードの比率を無料でチェックができる、コンテンツ無料診断を実施中。

対策キーワードや関連キーワードを適切なバランスで使いたい方は、ぜひ試してみてください。

【記事のテーマ別】例文・テンプレート

リード文の書き方を解説しましたが、「実際に文章にするのが難しい」と感じる方はテンプレートを活用するのがおすすめです。

ここでは、記事の内容に合わせて使用できるテンプレートを紹介します。

※下記のテンプレートに記事の内容があてはまらない場合は、リード文の書き方やコツで解説しているQUESTフォーミュラの法則を参考にしてみてください。

情報収集記事(インフォメーショナルクエリ)のテンプレート

まずは、ユーザーが知識や情報を得ることを目的とした、情報収集記事のテンプレートを紹介します。

この場合、○○がユーザーが検索するキーワードや、知りたい題材に該当します。

~~にあたり「○○とは何か知りたい」「最近よく耳にする○○って何?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

○○は、~~や~~などがあり、~~なので、~~です。

そこで、このページでは、○○に関する~~や~~について、ご紹介します。最後には、○○が理解でき~~となるでしょう。

○○を~~年間調べ、使い続けてきた筆者が詳しく解説しますので、ぜひご一読ください。

商品紹介記事(トランザクショナルクエリ)のテンプレート

次に、ユーザーが商品を買うことや比較すること、サービスを申し込むことを目的とした、商品紹介記事のテンプレートを紹介します。

この場合、○○がユーザーが求める商品やサービスに該当します。

「○○ってどうやって選べばいいの?」「自分に合った○○の選び方は?」と、○○の購入にあたり悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

○○は~~なので、~~や~~などの失敗をしてしまう場合があります。

そこで、~~とならないように、このページでは、○○の正しい選び方や解決策、~~の方法を解説していきます。また、○○を実際に使った××××の××××なども一緒にご紹介します。

ページの最後には、○○におすすめな~~もご紹介していますので、ぜひご一読ください。

リード文が上手く書けないときの対処法

リード文の書き方やコツについて詳しく解説しました。基本的にリード文は全記事に設置することをおすすめしますが、毎回作成するのが面倒だという方もいらっしゃるかと思います。

そこで、続いてはより簡易的にリード文を作成するテクニックや方法をご紹介します。

上位サイトのリード文を参考にする

1つ目は、対策キーワードに対し上位表示している競合他社サイトのリード文を読むことです。

検索順位が高いページのリード文の多くは、ユーザーが本文を読み進められるよう上手に促しています。同じキーワードでコンテンツを作成する場合は、競合他社がユーザーの関心をどのように刺激しているか、また上記で紹介したリード文に必要な情報を表現しているか、確認することが良いでしょう。

ただし、同じ表現や書き方をしてしまうのは、コピーコンテンツになるためNGです。コピーにはならないように、参考程度に確認し、上手なリード文の書き方を身に着けましょう。

AIやライティングツールでリード文を作成する

2つ目は、AIやライティングツールを活用して自動的にリード文を作成することです。

リード文の作成に苦労している場合、AIやライティングツールの活用は大きな助けとなります。AIライティングツールは内容を効果的に伝えるために必要なポイントを自動的に組み込んでくれるため、手間と時間を節約できます。

例えばChatGPTの場合、記事のタイトルや見出し、訴求したい内容という具体的な情報を示して、「リード文を生成してください」と指示するだけで作成可能です。

また、AIライティングツールを用いれば、見出しの作成や文章の作成なども簡易的に作成することができます。

当社では、AI機能を搭載したSEOライティングツール「EmmaTools」を提供しています。

EmmaToolsは、プロンプトを用意しなくても記事作成が可能で、初心者でもSEO対策ができるツールです。

また、AIライティングだけでなく、キーワード選定やファクトチェックなどSEO記事の作成に必要な機能が豊富に搭載されています。

時間やリソースが限られている中でも、SEOに強い記事作成に取り組みたい方におすすめのツールです。

リード文は記事作成における重要な要素

リード文は、ページにアクセスしたユーザーが最初に目にする文章です。文字数は長すぎると読んでもらえなくなる可能性が高くなるので、300文字程度が良いとされています。

限られた文字数のなかでユーザーの気持ちを掴むことができなければ、本文を読み進める前に離脱してしまう可能性が高いため、リード文は非常に重要です。

一方、より効果的なリード文を作成できれば、ユーザーはコンテンツを読み進めるため、コンバージョンにつながる可能性が高まるでしょう。

本記事の内容を参考に、効果的なリード文を作成してみてください。