Webサイトを作成し、SEO対策を進めているものの、思うように検索順位を上げることができず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

検索順位は、検索エンジンの仕組みや本質を正しく理解していなければ、順位を上げることができないだけでなく、最悪の場合、順位が下がる可能性もあります。

このページでは、検索エンジンの仕組みから、検索順位を上げるための具体的な方法やNG行動まで、詳しく解説します。

また、SEOで検索順位を上げる際にどの程度の期間が必要なのかも説明していますので、焦らず1つ1つの施策に取り組みましょう。

この記事でわかること

検索順位を上げるために必要なSEO観点

Googleが評価するのは、検索ユーザーの疑問や悩みに正確かつ具体的に応える「質の高い記事」です。

それでは次に、検索順位を上げるために知っておくべき情報について詳しくご紹介します。

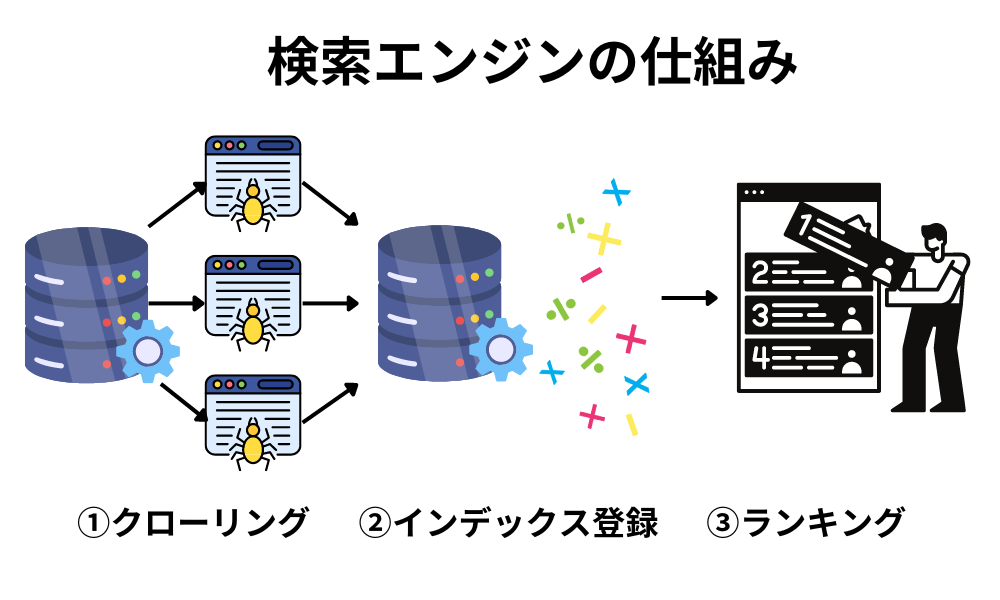

検索エンジンの仕組み

検索エンジンは、インターネット上に存在する数多くのWEBページの中から、ユーザーが入力したキーワードに適した情報を表示させるために、クローリング → インデックス登録 → ランキング の3つのステップで構成されています。

具体的には、まず検索エンジンは、クローラーと呼ばれるロボットを使い、インターネット上に公開されたWEBページを巡回し、WEBページ内にあるテキストや画像、ファイルなど、様々な情報を収集(クローリング)します。

次に、そのクローリングで収集した情報を、いつでも直ぐに引き出せるようにデータベースに情報を保存(インデックス登録)。そして最後に、ユーザーが検索したキーワードに最も適したWEBページを表示させるための順位付け(ランキング)を行っています。

これらの過程を経て、検索エンジンはユーザーに最適な検索結果を提供しているため、検索順位を上げるためには、それぞれのステップに適しているWEBサイトにすることが必要です。

2026年現在では、検索結果の上部にAIによる要約(AI Overviewsなど)が表示されるケースが増え、「順位が上がったのにクリックが増えない(CTRが伸びない)」という相談が本当に増えました。つまり、ランキングだけでなく「検索結果画面(SERP)の見え方」と「クリック率」をセットで見る必要があります。順位チェックだけで一喜一憂せず、Search ConsoleでCTR・表示回数・クエリの種類(指名/非指名)まで一緒に確認するのが、いまの実務ではかなり効きます。

続いて、検索順位を決めるアルゴリズムについてご説明します。

検索順位を決めるアルゴリズム

これらの評価項目を満たすための施策として、「コンテンツSEO」「内部対策」「外部対策」という3つがあります。

| SEO対策の分類と説明 | |

|---|---|

| 分類 | 説明 |

| コンテンツSEO | ユーザーの検索意図に合った有益なコンテンツを作成し、検索エンジンからの評価を高める施策。 |

| 内部対策 | 自サイト内の構造や技術的要素を最適化し、クローラビリティやユーザー体験を向上させる施策。 |

| 外部対策 | 外部サイトからの信頼性や認知度を高める施策。主に被リンク(バックリンク)の獲得が中心。 |

検索順位を上げるには、これらすべての施策を実行することが求められます。

ただし、すべてを同時に完璧に仕上げる必要はありません。最初の段階で最も注力すべきは、検索順位に直接影響を与える「コンテンツSEO」です。

例えば、コンテンツSEOでユーザーのニーズを満たし、検索意図に合致したコンテンツが作成できれば、被リンクが少なくても上位表示されるケースもあります。つまり、検索順位を上げるための第一歩は、質の高い記事を作成することにあります。

「検索品質評価ガイドライン」に目を通そう

というのも、検索品質評価ガイドラインは、Googleが検索エンジンとしての質を維持、向上させるために、外部の検索エンジンの検索品質評価者向けに作成したもので、「どのようなページを高く評価するか」が記載されているからです。

具体的には、下記のようなポイントです。

- コンテンツの内容がユーザーの求める情報になっているか(Needs Met)

- 経験(Experience)が反映された情報であるか

- 専門性(Expertise)を感じられる内容か

- 情報発信者やサイト自体に権威性(Authoritativeness)があるか

- これらに基づいて信頼性(Trustworthiness)が担保されているか

他にも、Your Money or Your Lifeの頭文字をとったYMYLと呼ばれる「人々のお金や健康に関する情報」に関するコンテンツやWEBサイトの注意事項、WEBサイトの使いやすさなども記載されています。このように、検索品質評価ガイドラインには、WEBサイトを運営する上で必要な考え方などが書かれているため、検索順位を上げたいと思っている方であれば、読んでおくべきだといえます。

日本語版PDFも公開されています。読むときは「E-E-A-T」だけでなく、実務的にはNeeds Met(ユーザーが本当に満たされているか)の観点で、検索意図の“深さ”や“解像度”が足りているかもチェックしておきましょう。

YMYLに関する詳細は、『YMYLとは?対象となるジャンルやSEOの対策方法を解説』をご確認ください。

「Google検索セントラル」に目を通そう

中でも「Google検索セントラル」は、SEO施策の指針となる情報が網羅された、Google自身が公開しているサポートサイトです。

検索セントラルでは、Googleがどのようにコンテンツを評価し、検索順位を決めているのかが明確に示されています。

- SEOに強いコンテンツの特徴についての解説

- クローラーがページを正しく認識・評価できるような設計のポイント

- 避けなければならない注意事項

特に、「検索で上位に表示されるにはどうすればよいか?」という疑問に対して、Google自らが答えを示しているため、必ず1度は確認しましょう。

また、サイト全体の評価を高めるためのアドバイスや、E-E-A-Tを意識したコンテンツ制作のヒントも得られます。

SEOに取り組む上で、検索セントラルの情報は欠かせない土台であり、定期的に確認し、検索順位を上げるために役立てていきましょう。

2026年現在では、検索セントラルの中でも「スパムポリシー」「Helpful/people-first系の考え方」「コアアップデート時の捉え方」を、少なくとも四半期に1回は見直すのがおすすめです。ポリシーは“じわっと”文章が更新されることもあるので、古い成功パターンが急に通用しなくなる前に、早めに気づけます。

次は、検索順位を上げるための具体的な施策として「5つのコンテンツSEO」をご紹介していきます。

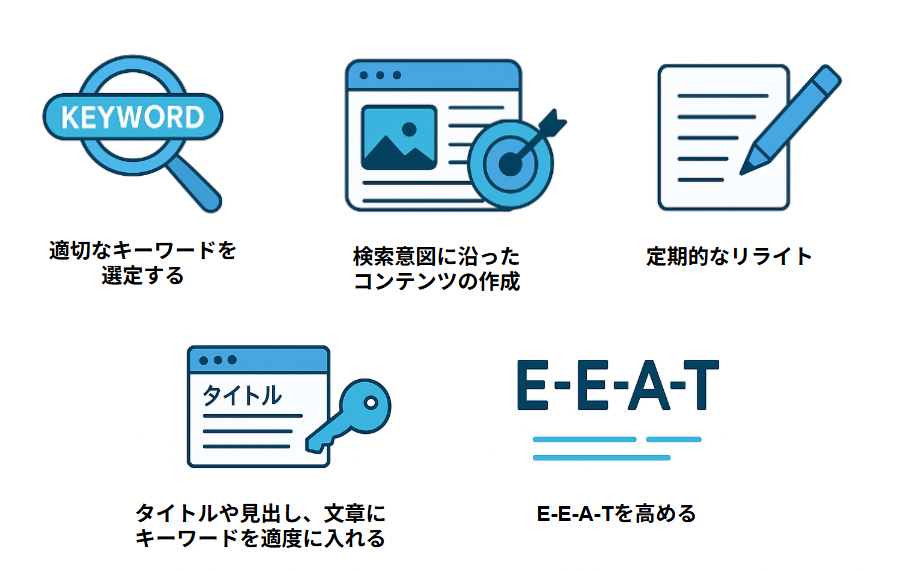

検索順位を上げる5つのコンテンツSEO

冒頭でも解説したように、検索順位を上げるためのSEO対策の中でも、特に重要なのが「コンテンツSEO」です。

どんなに優れたデザインや外部対策を施しても、コンテンツの中身が薄ければ検索順位は上がりにくくなります。

ここでは、コンテンツSEOの中でも特に押さえておきたい5つの要素をご紹介します。

検索順位が上がらず悩んでいる方は、是非実践してみましょう。

適切なキーワードを選定する

適切なキーワードの選定とは、自社サイトまたは自社の商品やサービスに関連するキーワードを選んだり、明確な対策キーワードを設定しているか、などを指します。

SEOでは、自社の商品、サービスに関係しているキーワードに対するコンテンツの方が検索順位が上がりやすくなります。

例えば、自社がマーケティングに関するサービスを提供しているのであれば、マーケティングに関連するキーワードを対策したコンテンツが上位表示しやすいです。

また、コンテンツを作成する際に、「こんな風に」や「テーマは○○」といった抽象的なキーワードでは、検索順位は上がらないため、「検索順位 上げる 方法」や「記事作成 費用 相場」など明確に対策するキーワードを決めることで、上位表示を狙いやすくなります。

2026年現在では、キーワード選定の段階で「そのクエリの検索結果(SERP)がどういう構成になっているか」まで見ておくと打ち手がズレません。AIによる要約(AI Overviews)が出るか、動画が強いか、比較表が多いかなど、検索結果を実際に確認し、「上位=テキスト記事とは限らない」場面が増えていることを前提に企画を立てるのがおすすめです。

キーワード選定に関する詳細は、『SEOキーワード選定のやり方を解説!コツや注意点・おすすめツールも紹介【初心者向け】』をご確認ください。

次は、選定したキーワードに対して、どのように検索意図を満たすコンテンツを作成していくのかを見ていきましょう。

検索意図に沿ったコンテンツを作成する

検索意図に沿ったコンテンツの作成とは、ユーザーが検索エンジンに入力したキーワードから、ユーザーが求めている情報や内容を把握し、その要望を満たせるコンテンツを作るという意味になります。

これは、Googleが重視する評価要素のひとつであり、Needs Met(ユーザーニーズの充足)に直結する要素です。

例えば、ユーザーが「浅草 観光スポット」と検索した場合、知りたいのは「浅草にあるおすすめの観光地」であり、「東京全体の観光地」ではありません。このように、検索キーワードからユーザーのニーズを読み取り、その答えを的確に提供することで、上位表示が狙えるページになります。

逆に、キーワードと関連性の薄い内容が含まれていたり、検索意図から外れた構成になっていると、ユーザーの離脱を招くだけでなく、Googleからも「ユーザーに適していない」と判断され、検索順位が上がらない原因になります。

検索意図を正しく理解するためには、実際にそのキーワードで検索し、上位表示されているページの傾向を分析することも有効です。

そこから、ユーザーの求める情報を深く掘り下げて、ピンポイントで応えるようなコンテンツを設計しましょう。

2026年現在では、AI要約が出るクエリほど「浅い説明」はAI側で完結しやすい傾向があります。だからこそ、一次情報(自社データ、体験、検証、取材、具体的な手順、失敗例)があるページが強くなりやすいです。「読んだ瞬間に、これ自分の現場だ…」と思わせられるかどうか。ここは人間が勝ちやすい領域です。

検索意図に関する詳細は、『検索意図とは?ニーズを知ることの重要性と種類や調査方法を徹底紹介』をご確認ください。

タイトルや見出し、文章にキーワードを適度に入れる

特に、タイトル・見出し・本文といった検索エンジンが重視するエリアに自然な形でキーワードを含めることが、検索順位を上げる基本施策となります。

タイトル(titleタグ)は、検索結果にも表示されるため、ユーザーがクリックするかどうかを左右する要素です。見出し(h1〜h3など)は、ページ内の構造を明確にする役割を果たすと同時に、Googleがコンテンツを理解する手がかりになります。

あくまで自然な文脈の中で、ユーザーに伝えたい内容を丁寧に表現しながらキーワードを織り込むことが検索順位を上げるために必須なのです。

間違ってもキーワードを不自然に詰め込む行為(=キーワードスタッフィングと呼ぶ)は、検索順位が下がるため、必ず避けましょう。

別途、SEOライティングに関する情報は、『【初心者必見】SEOライティングとは?やり方とコツ、おすすめツールを解説』で解説しています。

次は、コンテンツの信頼性を高め、SEO評価を上げるための鍵となる「E-E-A-T」について解説します。

E-E-A-Tを高める

- 経験(Experience):実際に体験したことに基づいた情報があるか

- 専門性(Expertise):その分野について十分な知識やスキルを持っているか

- 権威性(Authoritativeness):その分野での評価や実績があるか

- 信頼性(Trust):情報が正確で、信頼できるものか

これはGoogleがコンテンツを評価する際に重視する指標で、例えば実際に商品やサービスを利用した体験談を含めれば「経験」が強化されます。

医療や金融などの専門分野においては、資格や実績を持つ人物が書いていれば「専門性」が認められやすくなります。

また、他サイトからの引用や、運営者情報の記載は「権威性」や「信頼性」に直結します。これらの要素を備えたコンテンツこそが、SEO評価を得られるのです。

特に、YMYL(Your Money or Your Life)に関わるジャンルでは、E-E-A-Tが不十分なページは低品質と判断され、順位が上がらないケースがあります。

ユーザーが「この情報は信用できる」と納得できるような施策を取り入れることが、検索順位を上げる鍵になります。

2026年現在では、ここにもう一段「Who(誰が)」の圧が増しています。単に“監修者名を置く”だけではなく、著者プロフィールページ、実績、連絡先、運営主体、編集ポリシーまで含めて、ユーザーが「この人(この会社)なら任せて大丈夫」と思える材料を揃えると強いです。可能なら構造化データ(著者・組織・レビューなど)も整備して、検索エンジン側に誤解されないようにしておくと安心です。

E-E-A-Tに関する詳細は、『E-E-A-T(旧E-A-T)とは?Googleが重視する評価基準とSEOにおける対策方法を解説』をご確認ください。

次は、検索順位を上げる上で欠かせない「定期的なリライト」について見ていきましょう。

定期的にリライトする

Googleは最新かつ信頼できる情報を優先的に評価するため、情報の鮮度を保つことがSEOにおいて大きな意味を持ちます。

例えば、適切なキーワードを選び、ユーザーの検索意図に適したコンテンツを作成したとしても、時間が経過することで競合サイトに検索順位を抜かれてしまうことがあります。特に法改正・サービス内容の変更・市場トレンドの変化などがあった場合には、その都度情報を更新する必要があります。

また、時代の変化とともに検索意図も変化するため、リライトは重要なのです。一部の文言を修正するだけでなく、検索意図に合致しているか、E-E-A-Tの観点が十分か、読みやすい構成になっているかといった総合的な視点で見直し、検索順位の上昇を目指しましょう。

2026年現在のリライトでは、順位だけでなく「CTRが落ちていないか」「AI要約に吸われていないか」を見ながら、タイトル・冒頭・見出しの“入口”も一緒に磨くのがおすすめです。順位が変わらなくても、入口を整えるだけでクリックが戻ること、普通にあります。

リライトに関する詳細は、『SEOのリライトとは?効果的なやり方とコツ、記事の選定方法など解説』をご確認ください。

次は、コンテンツSEO以外の要素で検索順位を上げる「7つの内部対策」について詳しく見ていきましょう。

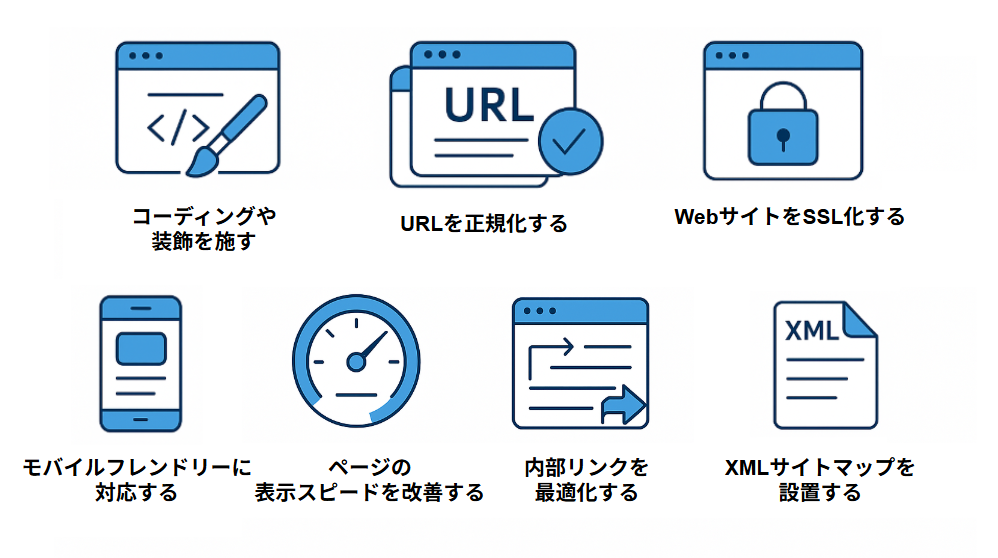

検索順位を上げる7つの内部対策

コンテンツSEOの実施だけでなく、サイト構造や技術的な側面からもSEO対策を行うことが検索順位を上げるために必要なポイントです。

これを「内部対策」と呼び、検索エンジンがページの内容を正確に理解し、評価するために欠かせない施策です。

続いては、検索順位を上げる7つの代表的な内部対策について、個別に詳しく解説していきます。

コーディングや装飾を施す

コーディングとは、HTMLやCSSなどのマークアップ言語を使って、WEBページの構造やデザインを記述することです。

これは検索エンジンに対して、コンテンツの情報を正確かつ効率的に伝える役割を担っています。例えば、見出しタグ(h1〜h3)や、リスト(list)、表(table)、強調タグ(strong)を正しく使えば、検索エンジンにページ内の情報や構造を正しく伝えることができます。

また、画像やイラストなどのインフォグラフィックを装飾として取り入れることで、ユーザーの理解を助け、コンテンツに対する興味を高めることができます。そうすると、ユーザーの滞在時間が延び、結果として検索順位を上げる施策になります。

ただし、装飾を過剰に使いすぎたり、意味を持たないデザイン重視のマークアップを多用するのは逆効果です。あくまで目的は、検索エンジンが正しく理解し、ユーザーが迷わず読めるデザインを施すことが、検索順位を上げるために重要なのです。

次は、URLの評価を統一する「URLの正規化」について解説します。

URLを正規化する

URLの正規化とは、表示されるコンテンツの内容は同じページが存在する場合に、それら複数のURLを1つにまとめて、検索エンジンに対して「このURLが正規です」と示す施策です。

例えば下記のような際に、正規化がおすすめです。

- 色やサイズが違う商品紹介ページ

- wwwの有無

- index.htmlの有無

- httpとhttps(SSL設定)

- 計測のためのパラメータ

- パソコン用とモバイル用で別ページを運営している

上記のようなページに対し、URLの正規化を行うことで、クローラーを無駄なページに巡回させずに済み、また検索エンジンからそれぞれのURLで分散していたSEO評価を1つのURLに集約することができます。

万が一、このような状況を放置すると、SEO評価が分散してしまい、検索順位の低下につながってしまいますので、発見したらすぐに対処していきましょう。

URLの正規化に関して詳しく解説していますので、『canonical(カノニカル)とは?URLの正規化でSEO対策を進めよう』を是非ご確認ください。

次は、セキュリティ対策とSEO効果を兼ねた「WebサイトのSSL化」について見ていきましょう。

WebサイトをSSL化する

SSL化とは、「Secure Sockets Layer」の頭文字をとった言葉で、インターネット上の通信を暗号化することを意味します。これはWebサイトとユーザー間の通信を暗号化して、情報の漏洩や改ざんを防ぐためのものです。

「http」ではなく「https」で始まるURLがこれに該当し、ユーザーの個人情報や入力内容が保護されるため、安心してサイトを利用してもらえるようになります。実際に、Googleは2014年にSSL化を公式に推奨しており、セキュリティ対策が施されたWebサイトは検索エンジンからの信頼度も高くなるため、検索順位を上げる施策に繋がります。

SSL化する際の具体的な方法としては、SSLサーバー証明書を取得し、httpsへのリダイレクトを設定することで導入できます。

SSL化に関する詳細は、『【Google推奨】SSL化(HTTPS)のSEO対策における効果とは?』をご確認ください。

次は、スマホユーザーにとって必須となる「モバイルフレンドリー対応」についてご紹介します。

モバイルフレンドリーな状態にする

モバイルフレンドリーなWEBサイトとは、スマホやタブレットなどのモバイル端末でWEBサイトを閲覧するユーザーが、ストレスなく操作でき、快適にサイトを利用できることを指します。

- 使用しているデバイスの画面サイズに合わせて画像や文字サイズを自動調整

- ボタンやバナーが小さすぎず、異なるデバイスにおいてタップしやすい設計

- 異なるデバイスでも、ページ全体が横スクロール不要で快適に閲覧できる

- モバイルユーザーでもストレスなく操作・閲覧できるレイアウトやナビゲーション

Googleは、2015年4月からモバイルフレンドリーなWebサイトの検索順位を優遇することを発表しており、その後、モバイルフレンドリーになっているWebサイトは大きく検索順位が上がったため、まだ実施できていないWEBサイトは必ず実施しましょう。

2026年現在では、モバイル対応は「優遇される」のではなく、ほぼ“前提”となっています。Googleはモバイルファーストインデックス(MFI)への移行を完了しており、基本的にはモバイル版が評価の主対象です。PC版が立派でも、モバイルで情報が欠けているとそこで損をしてしまうので注意が必要です。

モバイルフレンドリーに関する詳細は、『モバイルフレンドリーとは?SEO対策で必要な理由や確認・対応方法』をご確認ください。

続いて、同じくユーザー体験に影響する「ページの表示速度」について見ていきましょう。

ページの表示速度を改善する

表示速度は、ユーザーの満足度に直結する重要な要素です。ページが表示されるまでに時間がかかると、ユーザーは待たずに離脱してしまう傾向があります。

これは直帰率の上昇や滞在時間の短縮を引き起こし、結果的に検索順位にも悪影響を与えます。

- 不必要なCSSやJavaScript、プラグインを削除する

- 画像サイズを圧縮・最適化して読み込みを軽くする

- ブラウザキャッシュやCDNを活用して再読み込みを高速化する

- サーバー応答速度を改善する(高性能なWEBホスティングの利用など)

- ページ全体の構造やファイルの読み込み順を見直す

また、「PageSpeed Insights」などのツールを使えば、ページの表示速度と改善ポイントを無料で分析することができます。

ユーザー体験の向上はSEO評価にも直結するため、ページ表示スピードの最適化には常に目を配りましょう。

2026年現在では、表示速度についてもう少し具体的に「INP(Interaction to Next Paint)」を意識すると実務で迷いません。これは、タップやクリックをしてから反応が返るまでの速度を測る指標です。「表示は速いのに、操作がモッサリする」サイトは評価もユーザー体験も落としやすいため、Search ConsoleなどでINPを確認し、重い処理を改善するのが王道です。

次は、サイト構造の強化と回遊性向上を目指す「内部リンクの最適化」について見ていきます。

内部リンクを最適化する

内部リンクの最適化とは、WEBサイト内にある重要なページや関連するページ同士をキーワードを含んだテキストを用いたリンクで繋ぎ、ユーザーと検索エンジンがサイト内の情報を探しやすい構造を作ることを指します。

- ヘッダー内のメニューやグローバルナビゲーションに主要ページへのリンクを設置

- パンくずリストを設置して、階層構造を明確にする

- サイドメニューやフッターメニューに重要ページやカテゴリページへのリンクを配置

- コンテンツ内で登場した用語や情報に関連するページへのリンクを挿入

これによりユーザーの回遊率が増え、SEO評価も高まることから、結果として検索順位を上げる施策に繋がります。ただし、むやみに内部リンクを設置する行為は、かえってサイトの構造を複雑化させ、ユーザビリティだけでなくクローラビリティも低下させるため、注意が必要です。

内部リンクに関する詳細は、『内部リンクとは?最適化が与えるSEO効果や失敗しない貼り方、設置場所を解説』をご確認ください。

次はサイト全体の構造把握を助ける「XMLサイトマップの設置」についてご紹介します。

XMLサイトマップを設置する

XMLサイトマップとは、Webサイト内のページ構成を一覧化し、検索エンジンにページの存在を正確に伝えるためのファイルです。

特に、階層が深いページやリンクが少ないページ、新しく追加されたページなどは、通常のクローリングでは見落とされる可能性があります。

そこで、XMLサイトマップを設置することで、すべての重要なページをクローラーに確実に届けることができ、インデックスの効率と精度が高まるのです。

その結果、検索エンジンにコンテンツが認識され、検索順位が上がるきっかけになります。作成したサイトマップは、Google Search Consoleに登録することで、Google側に更新情報を送信できますので、是非実施してみましょう。

特にXMLサイトマップの設置は、特中〜大規模サイトでは欠かせない施策となりますので、是非『XMLサイトマップ(sitemap.xml)とは?SEO効果や作成、設置方法を解説』をご確認ください。

2026年現在の補足として、XMLサイトマップは“効率化”には有効ですが、登録(インデックス)されるかどうかは品質のしきい値が絡む点も意識しておくと、期待値がズレません。サイトマップに載せた=必ず登録、ではなく、「登録に値する」と判断される設計(薄い類似ページを増やさない、重複を抑える、内部リンクで重要度を伝える)もセットです。

次は、検索順位を上げる「外部対策」について詳しく見ていきましょう。

検索順位を上げる2つの外部対策

コンテンツSEOや内部対策に加えて、検索順位を上げるためには「外部からの評価」も欠かせない要素です。

Googleは、外部から自然に得られる評価を「第三者の信頼」として高く評価しており、どれだけ良いコンテンツであっても、他サイトから何の言及もされていないと信頼性に欠けると見なされてしまう可能性があります。

この章では、検索順位を上げるために実施すべき「2つの外部対策」について詳しく見ていきましょう。

被リンクを獲得する

検索エンジンは、他のWebサイトから自社サイトへのリンク、いわゆる「被リンク」が集まっているページを「信頼性が高く、多くのサイトから評価されている」と判断します。

このため、被リンクは検索順位を上げるために、極めて重要です。

- 自社サイトと内容やテーマの関連性が高いサイトからの被リンク

- 信頼性のある政府系サイトや公共機関からの被リンク

- 業界で権威性のあるメディア・団体のWEBサイトから被リンク

- 大手企業が運営する公式サイトやニュースサイトからの被リンク

被リンクを自然に獲得するには、他では手に入らない一次情報や業界特化のデータ、実績や成功事例など、引用したくなるような質の高いコンテンツを発信することが重要です。

例えば、自社サービスを活用して成果を上げた企業のインタビュー記事を公開すれば、紹介された企業が自らリンクを貼ってくれる可能性も高まります。ただし、被リンクは短期間で大量に獲得できるものではありません。不自然なリンク集めはスパムとみなされ、ペナルティの対象となることもあります。

そのため、被リンク対策は中長期的な視点でコツコツと積み上げて、検索順位の向上を狙いましょう。

2026年現在の感覚では、「被リンクを増やす」より先に、「引用される理由」を作るほうが近道です。たとえば、調査データの一次公開、業界の比較表、手順を再現できる検証記事など、引用しやすい“形”にしておくと、リンクも言及も自然に増えやすいです。

被リンクに関する詳細は、『被リンクのSEO効果とは?対策と獲得方法を徹底解説』をご確認ください。

次は、ブランド名の言及や企業情報の引用など、リンクがなくても効果が期待できる「サイテーション」について解説します。

サイテーションを獲得する

サイテーションとは、他のWebサイトやSNSなどで自社の会社名・ブランド名・商品名・住所・電話番号などが「言及」されることを指します。

被リンクとは異なり、リンクが貼られていなくても、テキストで情報が紹介されているだけでSEO評価の対象になります。特に、MEO(ローカルSEO)や企業のブランディングを意識した検索結果では、サイテーションが検索順位や信頼性に影響を与える重要な指標となります。

企業名が多くの場所で自然に言及されているということは、それだけ認知されており、ユーザーにも広く知られていると検索エンジンが判断するためです。

- 会社情報やサービス概要を統一した形で公式サイトや各種媒体に掲載する

- 外部メディア、口コミサイト、SNS、プレスリリースでの露出機会を増やす

- 地域イベントや地域密着型の活動に積極的に参加する

- 業界メディアや専門サイトと連携し、自然な形で社名やサービス名を取り上げてもらう

このようにリンクがなくても「サイテーションの獲得」は、検索順位を上げる施策に繋がります。

次は、検索順位が意図せず上がる自然なケースについて解説していきましょう。

検索順位が自然に上がるケース

アップデートによりアルゴリズムが変動する場合

大規模なアップデートは年に数回、小規模な調整であれば、ほぼ毎日のように行われているのが現状です。

このアルゴリズムの変更により、これまで評価されにくかったページが、新たな基準で高く評価され、検索順位が上がることが良くあります。

例えば、経験や実体験に基づいたコンテンツが重視されるアップデートが入った場合、それに該当する記事は検索順位が上がる可能性が高まります。

Googleは常に「ユーザーが求める情報を素早く、正確に届ける」ことを最優先に考えているため、検索行動やニーズの変化に対応するために、定期的な評価基準の見直しが行われています。結果として、アップデートをきっかけに、これまで上がらなかった記事が突如上位表示されるケースが生まれるのです。

次は、競合の動きによって検索順位が変動するケースについて解説します。

競合他社の検索順位が落ちた場合

このような順位上昇は、検索アルゴリズムのアップデートによって競合サイトの評価が下がった場合や、競合がコンテンツを更新し、意図せず品質が下がってしまった場合などに起こり得ます。

また、ペナルティ対象となる行為を競合が行っていたことが判明した際にも、順位の逆転が発生する可能性があります。SEOは自社だけの努力ではなく、他サイトとの相対的な位置関係に大きく左右されるため、競合の動向を定期的にチェックしてみましょう。

次は、SEOで絶対に避けるべき「やってはいけない対策」について解説していきましょう。

検索順位が上がらない場合や、やってはいけないこと

ここまで、検索順位を上げる方法をお伝えしましたが、SEO対策の中には、行うことで逆に順位が下がるものもあります。

以下に該当する行為は、検索順位を下げるだけでなく、ペナルティを受けるリスクが高まるため実施しないようにしましょう。

低品質なコンテンツの量産

そもそも、低品質なコンテンツとは、無断転載されたコンテンツや検索順位を操作することを目的としたコンテンツ、内容の薄いアフィリエイトページなどを指します。

また、Googleは具体的に以下のようなコンテンツをスパムと見なしています。

スパムに該当する低品質なコンテンツ(一部抜粋)

- 生成 AI ツールまたはその他の同様のツールを使用して、ユーザーにとっての価値を付加することなく大量のページを生成すること

- 検索結果、その他のコンテンツをスクレイピングして、ユーザーにとってほとんど価値がない大量のページを生成すること

- 複数のウェブページからのコンテンツを、価値を加えることなくつなぎ合わせたり組み合わせたりすること

- コンテンツを大量生成したことを隠す目的で複数のサイトを作成すること

- 検索キーワードは含んでいるものの、閲覧者にとってほとんどまたはまったく意味がないコンテンツのページを大量に作成すること

- 他のサイトのコンテンツをコピーし、元のソースを引用することさえせず、独自のコンテンツや価値を加えずに転載しているサイト

- 他のサイトのコンテンツをコピーし、(語句を類義語に置き換え)若干の修正を加えたうえで転載しているサイト

- ユーザーに対してなんらかの形で独自のメリットを提供することなく、他サイトからのコンテンツをそのまま掲載しているサイト

- ユーザーに実質的な付加価値を提供することなく、他サイトの動画、画像、その他のメディアなどのコンテンツを埋め込んだり編集したりしているだけのサイト

引用元:https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies?hl=ja

以前は「量をこなせば順位が上がる」とされていた時代もありましたが、現在は質が最も重視される時代へと移行しました。

初心者の中には、ひたすらページを増やせばいいと考える方もいますが、それは逆効果です。

検索順位を上げるためには、検索意図に沿った、独自性と付加価値のあるコンテンツを、1つずつ丁寧に積み上げることが何より大切です。

更に詳しく、低品質コンテンツの詳細は、『低品質コンテンツとは?SEOへの影響やペナルティ、見分け方・改善方法を解説』をご確認ください。

スパムに該当する行為

Googleのガイドラインに反する「スパム行為」は、検索順位が上がらないどころか、ペナルティを受けて検索結果から除外されるリスクすらあります。

| 検索エンジンがスパムとみなす代表的な行為とその内容 | |

|---|---|

| スパム行為 | 内容 |

| キーワードの過剰な詰め込み | ページ内に不自然なほど同じキーワードを繰り返し使用する行為。 ユーザーにとって読みにくく、検索順位を不正に操作しようとする意図と見なされます。 |

| 不自然な被リンクの大量獲得 | 自作自演のリンク、リンクファーム(リンクを交換し合うネットワーク)などを利用して意図的に外部リンクを集める行為。Googleはアルゴリズムでこれらを検出し、検索順位を下げます。 |

| 隠しテキスト・隠しリンク | ユーザーには見えない文字色でキーワードを埋め込んだり、極小サイズの文字、画面外に配置されたリンクなどを用いて検索エンジンにだけ見せる手法。 |

| コピーコンテンツ | 他サイトの内容を無断で複製し、自サイトのコンテンツとして再利用する行為。 オリジナリティがなく、情報の信頼性・正確性が担保されていないと判断されます。 |

| クローキング | ユーザーと検索エンジンに異なる内容を表示する技術。 例えば、検索エンジンにはテキストを送信し、ユーザーには動画や画像など別のページを表示するなどが該当します。 |

これらの手法は、一時的に順位を操作できるように見えても、Googleのアップデートにより確実に淘汰されていきます。

検索エンジンに対して嘘をつくような施策は長期的に見て不利益しかありません。

検索順位を上げたいのであれば、小手先のテクニックではなく、「ユーザーファーストなコンテンツ」を目指しましょう。

修正を加えずAIでコンテンツの量産

AIの登場により、記事制作のスピードは大きく向上したと思われます。 しかし、AIによって生成された文章をそのまま公開することは、SEO的に非常にリスクの高い行為です。

なぜなら、AIは時として事実に基づかない情報や曖昧な表現を出力してしまうことがあり、ユーザーにとって信頼性の低いコンテンツになりかねないからです。

AIを活用すること自体は問題ではありませんが、人の目で内容を確認し、必要に応じて修正・加筆を加えることが検索順位を上げるために必須なのです。

信頼できる情報源を参照し、体験や独自の知見を加えることで、AIコンテンツを高品質なコンテンツへ変化させることができます。

2026年現在の補足として、ここは“AIだからNG”という単純な話ではありません。Google側の説明でも、自動化(生成AIを含む)そのものが問題なのではなく、ランキング操作を目的として価値の薄い内容を大量に作ることが問題、という整理です。だから現場では、AIを下書きに使うのは普通にアリで、最終的には「一次情報」「検証」「現場の注意点」「データの出典」などを、人の責任で載せ切る、という運用がいちばん強いです。

高品質なコンテンツについては、『SEOで求められる質の高いコンテンツとは?条件や作成方法を紹介』をご確認ください。

次は、E-E-A-Tの要素が不足している場合に検索順位が上がらない理由を見ていきます。

E-E-A-Tが弱い

GoogleはこのE-E-A-Tをもとに、コンテンツやWebサイトがどれだけ信頼できるかを判断し、検索順位を決めています。

例えば、著者情報が明記されていなかったり、情報源が不明だったりする場合、検索エンジンはそのページを高く評価しません。

特に医療・法律・金融など、ユーザーの人生や財産に関わるジャンルでは、E-E-A-Tの不足は致命的です。

検索順位を上げたいのであれば、専門家による執筆、実績の提示、信頼できる情報源の引用を徹底していきましょう。

次は、「競合に負けている」ケースについて解説します。

競合に負けている

SEOは絶対評価ではなく相対評価です。つまり、自社が高品質なコンテンツを作っていたとしても、競合他社の方が優れた施策を行っていれば、検索順位で勝つことはできません。

例えば、他社が同じテーマで高品質なコンテンツを数百本の公開していたり、自社より多くの高品質な被リンクを獲得していたりする場合、自社の順位がなかなか上がらないのは当然といえます。

また、競合がE-E-A-Tの要素をしっかり押さえていたり、ページ構成や内部リンクの設計がより優れている場合も同様です。このような場合は、競合サイトを分析し、自社が劣っている点を洗い出し、改善していくことが必要です。

検索順位を上げるためには、時に「自社の正解」だけでなく、「競合の強み」を理解するようにしていきましょう。

2026年現在の補足として、競合比較では「順位」だけでなく「SERP機能の占有」を見ておくと強いです。AI要約・動画・ローカル・画像・比較表…どこを取りに行くのかを決めると、施策がスッと通ります。

過去にペナルティを受けている場合

例えば、上記で解説したスパムとみなされるリンクの購入や、コピーコンテンツの大量公開などによって、ペナルティを受けた場合、その影響は長期にわたって残ることがあります。

また、中古ドメインを利用している場合には、そのドメインに過去のペナルティ履歴があると、コンテンツが良質でも検索順位が上がりにくいことがあります。このようなケースでは、Search Consoleで「手動による対策」が出ていないかを確認し、必要であれば再審査リクエストを行うなどの対処が求められます。

2026年現在では、「中古ドメイン」周りの扱いがより明確化されており、期限切れドメインの悪用(Expired domain abuse)はスパムポリシーとして名指しされています。意図せず疑われないためにも、ドメイン変更時は運営方針・所有者情報・サイト目的の一貫性も含めて整えておくと安心です。

次は、SEO対策に行き詰まった際に検討したい、ツールや専門家の活用について解説します。

SEOツールやコンサルティングを検討しよう

例えば、分析ツールを使えば、対象キーワードでの順位変動や競合との比較が視覚的に把握でき、検索順位を上げるための改善点を明確にできます。

また、ヒートマップツールを活用すれば、ユーザーがどこで離脱しているかが把握でき、これも検索順位を上げる施策に繋がります。さらに、SEOコンサルティングでは、現状の課題分析から戦略立案、施策実行までを一貫して支援してくれるため、SEO経験が少ない企業や担当者にとっては大きな助けになります。

本記事を読んでいる方におすすめなのが、コンテンツのSEO品質や改善ポイントがチェックできる「EmmaTools」です。

EmmaToolsを使えば、初心者の方でも簡単に、SEOで上位表示が目指せるコンテンツ作りができます。

無料トライアルを用意しているので、ぜひ気軽にお試しください。

行き詰まったと感じたら、一度ツールや外部の視点を取り入れることも検討してみましょう。

よくある質問

検索順位が上がるまでに必要な期間は?

しかし、これはあくまで一般的な目安であり、業界によっては競合他社サイトの規模や多さが異なるため、SEO対策の難易度と成果が出るまでの期間が異なります。

例えば、SEO対策が飽和している業界の場合や、これからサイトを立ち上げるような場合、検索順位が上がるまでに、通常よりも長い期間が必要です。

一方、SEO対策が主流ではない業界やサイト規模が大きい場合は、通常よりも早く検索順位が上がる可能性があります。

2026年現在の補足として、「順位が上がるまで」と「流入が増えるまで」は別物になりやすい点に注意が必要です。AI要約が出るクエリでは、順位が上がってもCTRが伸びないことがあります。なので、期間の目安を見るときは、順位だけでなくクリック数(流入)・CTR・指名検索の増加も一緒に追うと、判断がブレません。

検索順位の調べ方は?

しかし、この方法だと対策しているキーワード全ての検索順位を確認するのは大変ですし、何番目に表示されているかを数えなければならないため、現実的ではありません。

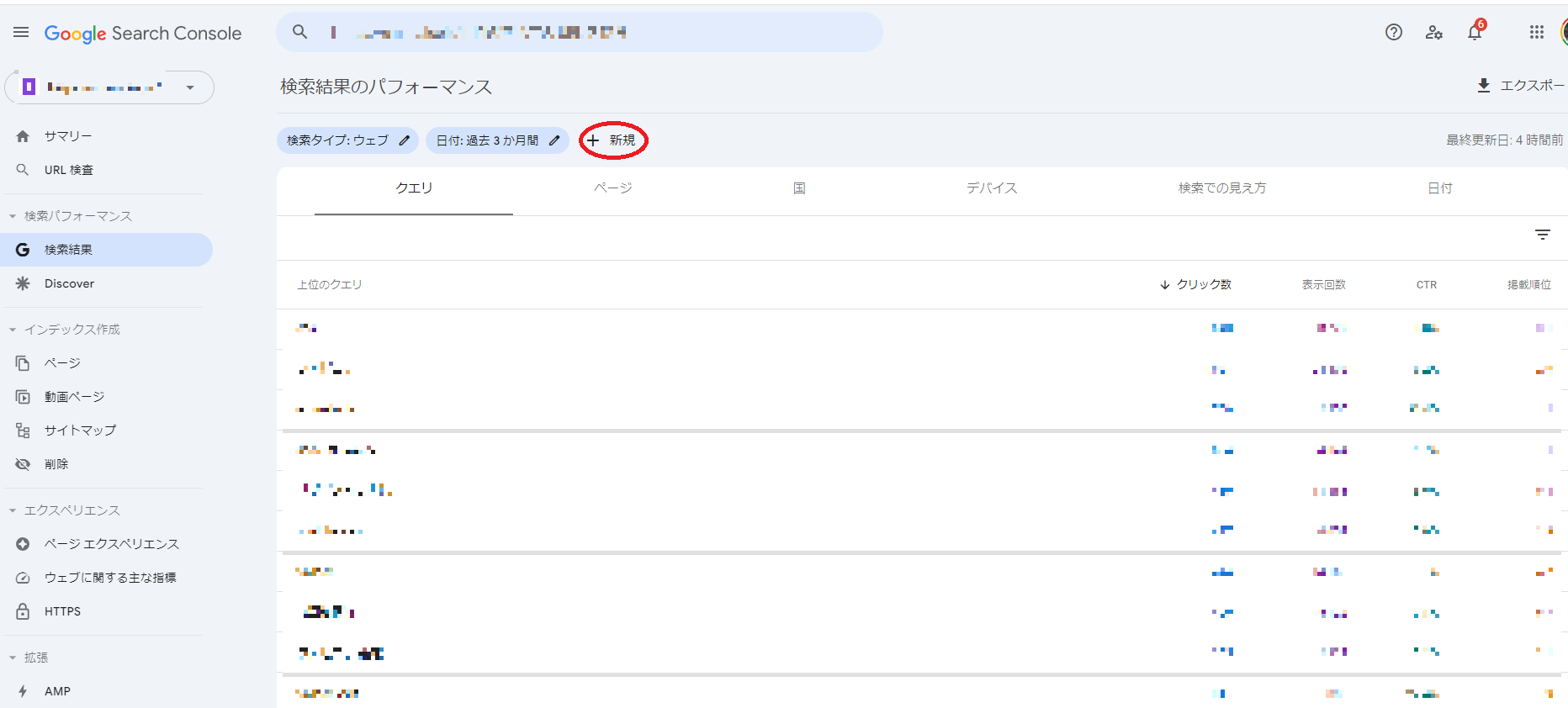

そのため、検索順位を調べる際には、順位を自動で調査できるSEOツールの利用をおすすめします。中でも、Googleが公式に提供している無料ツール「Google Search Console」がおすすめです。

以下は、Google Search Consoleで検索順位を確認した際の画像になります。

Google Search Consoleにログインをしたら、メニューの中から検索パフォーマンスを選び、表示された内容の中から「検索結果」をクリックします。すると、過去3ヶ月に検索結果に表示された検索クエリ(検索窓に入力されたキーワード)の平均順位が上位から順番に表示されます。

もし、特定のキーワードの順位を調べたい場合は、検索パフォーマンスで表示された内容の中にある「+新規」をクリックし、表示される選択肢の中から「検索キーワード」を選ぶと、好きなキーワードを入力できます。

まとめ

中でも、WEBページの情報を収集するクローリングとインデックス登録は、検索順位を上げる上で重要な要素となるため、必ず理解しておきましょう。

また、検索順位を上げる方法の多くは、ユーザーにとって有益なコンテンツを作成することがポイントになります。

2026年現在の総まとめとしては、「順位を上げる」だけでなく、SERPの変化(AI要約など)でCTRが揺れる時代になっている点が最大のアップデートです。だからこそ、一次情報・独自性・信頼性(Whoの明確化)・UX(INPなど)を丁寧に積み上げて、「AIに要約されても、結局ここが参照される」「指名で探される」状態を作るのが、いま一番再現性が高い勝ち筋だと考えられます。

当サイトでは、上位表示が目指せるライティングツール「EmmaTools」を提供しています。

EmmaToolsでは、対策キーワードに対する競合他社のWEBページを分析し、上位表示しやすい記事の基準をスコアで可視化できます。

無料トライアルもお試しいただけるため、ご興味がある方は、ぜひお試しください。