コンテンツSEOとは、高品質なコンテンツを作成し、検索エンジンの上位表示を狙う施策です。

広告とは異なり、一度作成した記事が検索エンジンに評価されれば、継続的な流入を確保できるため、費用対効果が高いのが特徴です。

しかし、多くのWebサイト担当者の方は、「SEO対策のノウハウがない」「コンテンツSEOの取り組み方がわからない」と頭を抱えているのが実情です。

このページでは、「コンテンツSEOとは何か」の基本から、具体的なコンテンツSEOの進め方やメリット、成果を出すポイントまでわかりやすく解説します。

最後までお付き合いいただければ、効果が期待できるSEOコンテンツが作成できるようになります。

この記事でわかること

コンテンツSEOとは?定義や目的を解説!

コンテンツSEOとは、SEO対策の一つであり、ユーザーにとって良質なコンテンツを発信し、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで上位表示を狙う手法です。

コンテンツSEOの基本の考え方は、任意のキーワードで検索したユーザーに対し、そのユーザーのニーズを満たすコンテンツを作成することです。

Googleはユーザーにとって有益な情報を提供するコンテンツを高く評価するため、ユーザーにとって価値のある記事を作成することが重要です。

また、コンテンツSEOの主な目的は、オウンドメディアでコンテンツを発信し、ブログやサイトの訪問数・閲覧数を増やすことになります。

テクニカルSEOとの違い

コンテンツSEOとよく混同されるSEO用語に「テクニカルSEO」があります。テクニカルSEOとは、Webサイトの技術的な最適化を行い、Googleなどの検索エンジンがコンテンツの内容を読み取るときに必要な要素を改善することを指します。

- ユーザー動向の改善

- ページ表示速度の改善

- 内部リンクの最適化

- HTML/CSSの最適化

例えば、上記などが挙げられ、コーディング作業時に重要なSEO対策です。

テクニカルSEOについては『テクニカルSEOとは?コンテンツSEOとの違いと11種の施策を解説』にて詳しく解説しています。

コンテンツマーケティングとの違い

他にもコンテンツSEOと似た用語に、「コンテンツマーケティング」がありますが、何が違うのでしょうか?

簡単に言いますと、コンテンツSEOはコンテンツマーケティングの一部です。また、SEOもコンテンツマーケティングの一部。三者の関係性を図にすると以下になります。

コンテンツマーケティングとは、コンテンツを使って顧客と長期的な関係を築くマーケティング手法のことであり、その定義は範囲が広くなります。一方で、コンテンツSEOは、SEO施策の中の一項目となるため、コンテンツマーケティングよりも小さい概念なのです。

まとめると、コンテンツSEOとテクニカルSEO、コンテンツマーケティングの主な違いは、以下の通りです。

| コンテンツSEOとテクニカルSEO、コンテンツマーケティングの違い | |||

|---|---|---|---|

| 項目 | コンテンツSEO | テクニカルSEO | コンテンツマーケティング |

| 目的 | ユーザーに有益な情報を提供し、検索順位を向上させる | 検索エンジンが適切にページを読み取りできるようにする | ユーザーとの関係を構築し、ブランド認知や信頼を高め、コンバージョンにつなげる |

| 対象 | ユーザー | 検索エンジン | ユーザー |

| 具体的な施策 | ユーザーにとって価値のあるコンテンツの作成 | ユーザー動向の改善やページ表示速度の改善、内部リンクの最適化 | コンテンツの企画、制作、配信、運用など |

コンテンツSEOが重要とされる背景

続いてはコンテンツSEOがなぜここまで重要とされるのか、背景をみていきましょう。

ブラックハットのSEO終焉

コンテンツSEOが注目を浴びるまでのSEO対策は、検索エンジンのシステムの穴を突くブラックハットSEOが中心でした。

上記のような小手先テクニック重視のSEO対策が流行った結果、検索結果ページには、ユーザーが求めているページには程遠い、内容の薄いページが表示されるようになりました。本記事を読んでいる方も『何これ?』というようなページを見たことがあるかと思います。

状況を危惧したGoogleが、ユーザーの利便性を向上させるため、2011年にペンギンアップデート、2012年にパンダアップデートと2つの大きなアルゴリズムアップデートを実施。これらのGoogleによるアップデートによって、2012年以降は上記のようなブラックハットSEOが通用しにくくなりました。

その結果、SEO業界は、より本質的なコンテンツSEOに注力するようになったのです。これが、コンテンツSEOが注目を浴び始めたきっかけです。 それから数年経ち、SEO対策の手法も変化を遂げました。現在では、他のどの施策よりもコンテンツSEOが大切だと言われています。

では、「本質的なコンテンツSEO」とは一体どんなものでしょうか。続いては、Googleの見解からコンテンツSEOの本質をお伝えいたします。

2025年も引き続き、SEO対策ではコンテンツの質を重視

これまでのWebマーケティング業界のトレンドは"Content is King"。

SEO対策においては、コンテンツの質が最重要と言われてきました。このトレンドは、これからも続くと考えられます。

なぜなら、良質なコンテンツについては、『Google が掲げる 10 の事実』の1番目に出てくる項目であり、SEO対策における本質といっても過言ではありません。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Googleは、「ユーザーに最高品質の検索エンジンを使ってもらい、そこに広告を掲載すること」で収入を得ています。Googleのビジネスモデルを支えているのは、検索体験の質であり、その指標はユーザーがどれだけ検索結果に満足するかです。

そのため、Googleにとってユーザーの体験は最重要だと言えます。そして、その体験を支えているのは良質なコンテンツです。つまり、コンテンツSEOは検索エンジンの本質から考えても、最も力を入れるべきSEO施策であると言えます。

また、コンテンツの質が重要視される背景に「E-E-A-T」が影響していることも忘れてはいけません。

- 経験(Experience)

- 専門性(Expertise)

- 権威性(Authoritativeness)

- 信頼性(Trust)

かつては、前述の通りブラックハットSEOが主流で、テクニックだけで上位表示されるWebサイトが多く存在していました。しかし、これによりユーザーにとって価値の低いサイトが検索上位を占め、不利益をもたらすこともありました。

Googleは「ユーザーを重視し、信頼性の高いWebサイトを評価する」方針を掲げているため、検索アルゴリズムや評価基準をアップデートすることで、コンテンツの品質まで正確に評価できるようになっています。その中で、SEOの評価基準として登場したのがE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)です。

つまり、Googleの方針から考えても、コンテンツSEOは最も力を入れるべきSEO施策であると言えます。

E-E-A-Tについては『E-E-A-T(旧E-A-T)とは?Googleが重視する評価基準とSEOにおける対策方法を解説』で別途、詳しく解説しています。

コンテンツSEOのメリット

ここまで、コンテンツSEOが重視される理由を解説しました。続いてはSEO対策の手法であるコンテンツSEOを進めることのメリットをいくつかの紹介します。

- 費用対効果が高い

- 安定した集客が見込める

- 資産になる

- 潜在層にアプローチでき、認知を獲得できる

- ブランディングできる

費用対効果が高い

コンテンツSEOの最大のメリットの一つは、低コストで実施できるマーケティング手法であることです。

SEO対策自体は、WEBサイトさえ存在していれば始めることができるため、比較的安価な初期投資で済みます。認知を獲得するために広告の手法を採用している方も多いですが、広告から収益を生むためには常に広告費を支払い続けなくてはなりません。

一方で、コンテンツSEOで検索結果の上位を獲得できれば、費用はかからずに収益を生むことが可能になります。また、SEOの専門知識を持っている方がいる場合は、外注する必要もないため、低コストで莫大な収益を作ることができます。

安定した集客が見込める

コンテンツSEOの2つ目大きなメリットは、安定的な集客を実現できることです。

コンテンツSEOで検索結果の上位に表示しできれば、そこから安定的な集客が見込めます。もちろん検索エンジンによるアルゴリズムのアップデートの影響で、集客数が減るリスクはありますが、しっかりとしたコンテンツSEOを行えば、アップデートの影響は受けにくものです。

広告などの一時的な流入と違い、安定的な集客が見込めるのはコンテンツSEOの大きなメリットといえるでしょう。

資産になる

コンテンツSEOの3つ目のメリットは、Webサイト自体が価値を持つ「資産」として成長することです。

一度WEBサイトに公開すれば、常にWEB上に存在し続けるため消えることはありません。情報が溜まり続けるとWEBサイトへ訪れたユーザーにいつでも読んでもらえるため、コンテンツSEOは高いパフォーマンスを発揮することができます。

潜在層にアプローチでき、認知を獲得できる

コンテンツSEOの4つ目のメリットは、自社の商品やサービスをまだ知らない潜在層に対してアプローチできることです。

検索エンジンを利用するユーザーの中には、明確な購入意欲を持っている人だけでなく、情報収集を目的とした人も多く含まれます。これらのユーザーの目に留まることができれば、新たな顧客との接点を増やすことができます。

例えば、「SEOとは?」と検索するユーザーは、まだ具体的な施策を検討しているわけではないかもしれません。しかし、SEOの基本を解説するコンテンツを提供することで、そのユーザーに有益な情報を届け、自社の存在を認識してもらうことが可能になります。

さらに、潜在層へのアプローチを継続することで、将来的に見込み顧客へと育成することができます。定期的に価値のあるコンテンツを提供することで、ユーザーが必要な情報を得るたびに自社サイトを訪れ、ブランドの信頼性が高まります。結果として、購入や問い合わせにつながる可能性が増えるため、長期的なマーケティング戦略としても効果的です。

ブランディングできる

コンテンツSEOの5つ目のメリットは、企業の信頼性を高め、ブランディングができることです。

検索結果で特定のキーワードに対して上位表示され続けることで、ユーザーがその分野に関する情報を求めた際に、自然と自社のWebサイトを訪れる機会が増えます。これにより、特定のテーマにおいて「この情報ならこのサイト」とユーザーに認識される状態を作ることができ、ブランディングにつながります。

例えば、当社ならSEO対策に関するコンテンツを継続的に発信することで、「SEOのことならEmmaToolsのサイトをチェックすればよい」と認知されるようになれば、業界内での第一想起を獲得できます。ユーザーにとって信頼できる情報源となることで、企業やサービスに対する信用度が向上し、結果としてブランド価値が高まります。

また、コンテンツを通じて専門性や独自の見解を示すことで、競合との差別化を図ることも可能です。質の高い情報を継続的に提供することで、検索エンジンだけでなく、ユーザーからの評価も向上し、長期的なブランディングの強化につながるのがコンテンツSEOの大きなメリットです。

コンテンツSEOのデメリット

コンテンツSEOは長期的に高い効果を発揮する施策ですが、運用にはいくつかの課題があります。適切な戦略を立てずに実施すると、思うような成果が得られないこともあるため、デメリットを理解した上で取り組むことが重要です。

- 成果がでるまで長期的にSEO施策を継続する必要がある

- コンテンツ作成に時間がかかる

- 定期的なメンテナンスが必要

- SEOの専門知識が必要

成果がでるまで長期的にSEO施策を継続する必要がある

SEO対策を進める上で覚えておきたいことは、成果がでるまでに時間がかかることです。そのため、長期的にSEO対策の施策を継続して取り組むことが必要です。サイトの熟成度にもよりますが、まだコンテンツがない場合は成果がでるまで半年~1年で考えた方が良いでしょう。

時間がかかる理由としては、検索エンジンから高い評価を得るまでに複雑な工程が生じるためです。検索エンジンで上位表示されるためには、まずGoogleのクローラーがサイトをクロール(巡回)し、インデックス(データベースに登録)するプロセスが生じます。しかし、新規で作成したページがクロールされるまでには一定の時間がかかり、特にドメインの評価が低い新しいサイトほどインデックスされるまでの期間が長くなる傾向があります。

さらに、Googleはインデックス後すぐに検索順位を決定するのではなく、コンテンツの品質やユーザーの行動データを分析しながら徐々に評価を行うため、即時に結果が出るわけではありません。この評価プロセスがあるため、コンテンツSEOの効果が現れるまでに時間がかかるのです。

また、SEO対策は数百以上も存在するアルゴリズムに沿って対策する必要があるため、高い評価を得るためにかなりの時間を要します。

検索エンジンの仕組みについては、『クローラーとは?種類や検索エンジンの仕組み、効果的なSEO対策を紹介』で詳しく解説しています、ご参照ください。

コンテンツ作成に時間がかかる

デメリットの2つ目はコンテンツ作成にも時間を要することです。SEOにおいては、ユーザーの検索意図を的確に把握し、ニーズを満たす内容を作成することが重要です。同じキーワードでも、検索する人によって求めている情報は異なるため、しっかりと調査を行い、どのような情報を網羅的に提供すべきかを明確にするためにも時間が必要となります。

例えば、本記事でも「コンテンツSEO」について定義だけでなく、メリットやデメリット、施策手順など網羅するために1万文字以上書いてますし、数日費やしています。

また、検索上位を狙うためには、すでに上位に表示されている競合サイトの分析が欠かせません。競合記事が提供している情報の分析に時間を費やすことも重要です。さらには読みやすく、分かりやすい文章の執筆、タイトルの選定や、見出しの構成、誤字脱字のチェックなど、1コンテンツを仕上げるために時間が必要になります。社内で書けるリソースがない場合は、コンテンツSEOを外注することを検討してみましょう。

コンテンツ作成には、多くの工程が含まれており、単に記事を執筆するだけではなく、調査・構成作成・編集・最適化といった作業が必要です。特に、SEOで成果を出すためには、検索エンジンとユーザーの両方に評価される高品質なコンテンツを作成する必要があるため、一定の時間を要します。

定期的なメンテナンスが必要

コンテンツSEOは一度WEBサイト上に公開すればいい、という訳ではありません。もし仮に上位表示できたとしても、日々検索順位は変化するため、メンテナンスが必要になります。

検索エンジンのアルゴリズムは定期的にアップデートされるため、以前は上位表示されていた記事でも、Googleの評価基準が変わることで検索順位が下がる可能性があります。特に、コアアルゴリズムアップデートが実施された際には、大幅な順位変動が起こることも少なくありません。

また、検索意図の変化や市場のトレンドにより、ユーザーが求める情報も時間とともに変わります。例えば、SEO対策の最新手法に関する記事が数年前の情報のままだと、現在の検索アルゴリズムに適していない可能性があり、ユーザーにとって価値が低くなってしまいます。このような状況を避けるために、古くなった情報をリライトすることが求められます。

さらに、競合サイトがより充実した内容の記事を公開すれば、相対的に自社のコンテンツの評価が下がることがあります。自社のコンテンツが常に負けないように、最新の情報を加えたり、デザインやユーザー体験を向上させたりする施策が欠かせません。

このように、コンテンツSEOの効果を持続させるためには、検索順位やトレンドを定期的にチェックし、必要に応じて最適化を行うメンテナンス作業が不可欠です。

SEOの専門知識が必要

コンテンツSEOだけでなく、SEO対策の全般に言えることですが、SEO対策には専門知識が必要不可欠となります。そして、SEO評価を高めるためにはユーザーにとって有益なコンテンツが大前提となりますが、Goolgeから高評価を得るための施策も同時に行う必要があります。

このSEO評価を得るためにGoogleが定めている条件は一般に公開されていないため、日々信頼できる情報をもとにPDCAを回し続けないといけません。もしSEOの専門知識がない状態で間違ったSEO対策を行うと、ペナルティを受ける可能性があり、サイトに大きな悪影響を及ぼします。

一度ペナルティを受けてしまうと、元の評価に戻すことや上位表示することがかなり難しくなります。まずはSEOの専門知識をもっている人材を確保してから取り組むようにしましょう。

以上、コンテンツSEOのデメリットをご紹介しました。次項では、評価されるコンテンツSEOについて解説していきます。

評価されるコンテンツSEOとは

ここまではコンテンツSEOのメリット、デメリットをご紹介しました。デメリットの多くとしては、時間がかかるために成果を出すまで継続的に続ける必要があることでした。

しかし、デメリット以上にメリットは沢山あり、成功すればわずかな費用で高い収益を生むことができます。

では、どうすればSEO評価の高いコンテンツ作成ができるのでしょうか?

具体的な手順を解説する前にSEOで評価される考え方を抑えておきましょう。

- ユーザー目線でSEOコンテンツを作成する

- Google目線でSEOコンテンツを作成する

ユーザー目線でSEOコンテンツを作成する

まずはユーザー目線にフォーカスしてコンテンツ作成を行いましょう。

ユーザーの利便性が悪いコンテンツは一度上位表示できたとしても、時間が経てば順位の低下が必ず起きてしまいます。この理由としては、GoogleがSEO初心者に向けて提供している「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」を見ると分かりやすいでしょう。

この内容によると、SEO担当者がすべきことは以下のように述べられています。

ウェブサイトは利用者の便宜のために構築するべきであり、すべての最適化はユーザー エクスペリエンス向上のための調整である必要があります。検索エンジンもそうした利用者のひとつであり、他のユーザーがあなたのコンテンツを見つけるための手助けをしています。SEO は、検索エンジンがコンテンツを理解して他のユーザーに提示するのを助ける作業です。

つまり、Googleはユーザーの利便性を高いWEBサイトを評価していることが分かります。

まずは読みやすいコンテンツ、ユーザーの求めているニーズが網羅されているコンテンツを意識し、コンテンツを作成していきましょう。

Google目線でSEOコンテンツを作成する

ユーザー目線でコンテンツ作成ができた後はGoogle目線も重要となります。Googleは主に、SEOコンテンツの中身をソースコードがどのように書かれているかで判断しています。

これらを検索エンジンが読み取りやすいように最適化することも忘れず、コンテンツSEOに取り組んでいきましょう。本記事の「コンテンツSEOで評価を高めるポイント」見出しで解説しているので、気になる方はチェックしてください。

SEO記事が実際にどのくらい評価されているのか、品質が十分かどうかは、感覚だけでは判断が難しいものです。

EmmaToolsなら、記事URLと対策キーワードを入力するだけで、独自のSEOスコアリングによって記事の品質を数値化し、さらに競合記事とのキーワード比較も可能です。

今すぐ下のボタンから、あなたの記事を無料で診断してみましょう。

コンテンツSEOのやり方

コンテンツSEOで成果をだすためには正しい手順で計画を立て、適切なステップを踏むことが重要です。

では、具体的にSEOで評価されるコンテンツとは一体どんなものなのでしょうか。以下では、コンテンツSEOの作り方を解説いたします。

- 自社サイト分析

- 競合調査

- 検索ユーザー像(ペルソナ)と検索意図の明確化

- カスタマージャーニーマップの作成

- 対策キーワードの洗い出しと選定

- コンテンツ作成の優先順位を決め

- ディレクション(構成案)の作成

- ライティング

- コーディング

- 分析・改善/リライト

自社サイト分析

まずは自社サイトで公開されているコンテンツを把握することから始まります。

- どんなコンテンツがあるのか?

- 重複しているコンテンツはないか?

- 文字数が少ない低品質なコンテンツはないか?

など、現状の分析をすることが重要です。

SEO対策は大きく2つの施策があり、「マイナス評価になり得る要因を解消すること」と「プラス要因になり得る要因を対策すること」になります。

もし、現状の分析をしないと、マイナス評価を受けているままコンテンツSEOに取り組む可能性があります。それではいくら労力や時間を割いたとしてもコンテンツSEOで評価されることはありません。

まずはマイナス評価となり得るコンテンツがないかを調査することがコンテンツSEOを成功させる一歩目となります。

競合調査

続いては競合の調査です。競合のサービスや商品と比較し、自社サービスの強みや特徴を分析していきましょう。

また、自社と同じターゲット層を持つ競合サイトがどのようなコンテンツを提供し、どのようなSEO施策を実施しているのか、あるいは自社に足りていないコンテンツや、検索順位で負けているコンテンツを把握することで、上位表示を狙うための具体的な戦略を立てることができます。

競合分析ができれば、サイトの戦略が明確になりより短期間で成果をだすことができます。

検索ユーザー像(ペルソナ)と検索意図を明確化する

競合が調査できれば、次は検索ユーザーのペルソナを具体的に設定し、その検索意図を明確にすることが重要です。

ペルソナとは、単に「30代のビジネスマン」や「主婦」といった大まかなターゲットではなく、年齢や職業、悩み、行動パターンなどを細かく設定し、まるで実在する人物のようにターゲットを明確にする手法です。

- 基本情報:年齢、性別、居住地、家族構成、学歴、職業、年収など

- ライフスタイル・価値観:興味関心、価値観、趣味嗜好など

- 行動特性:情報収集の方法、よく見るメディア、意思決定の流れなど

- 課題・悩み:解決したい課題、困っていることなど

例えば、「SEO対策を学びたい」と考えている検索ユーザーでも、初心者と上級者では求める情報が異なります。初心者であれば「SEOとは何か」「基本的な手順」といった情報が必要ですが、上級者なら「最新のGoogleアルゴリズムの動向」や「競合との差別化戦略」など、より高度な内容を求めるでしょう。

ペルソナを具体的に設定することで、どのようなニーズがあるのかを正確に把握でき、想定される行動が明確になります。

・28歳

・都内在住

・妻、息子(1歳)と暮らしている

・大手食品メーカーに勤務し、企画・マーケティング部門に在籍している

・最近会社として初めてオウンドメディアを作成し、その運営担当となったのでオーガニック検索からの集客方法について勉強中

・休日はYoutubeで子育て系の動画を見る

・利用しているSNSはTwitter,Instagram

上記のように、実際イメージできるレベルまで細かくペルソナを決めていきましょう。

カスタマージャーニーマップの作成

次はペルソナとなるユーザーがどのようなプロセスを経て商品やサービスを認知し、興味を持ち、最終的な意思決定を行うのかを可視化することが重要です。この一連行動や心理の変化を段階ごとに整理したものがカスタマージャーニーマップと呼ばれます。

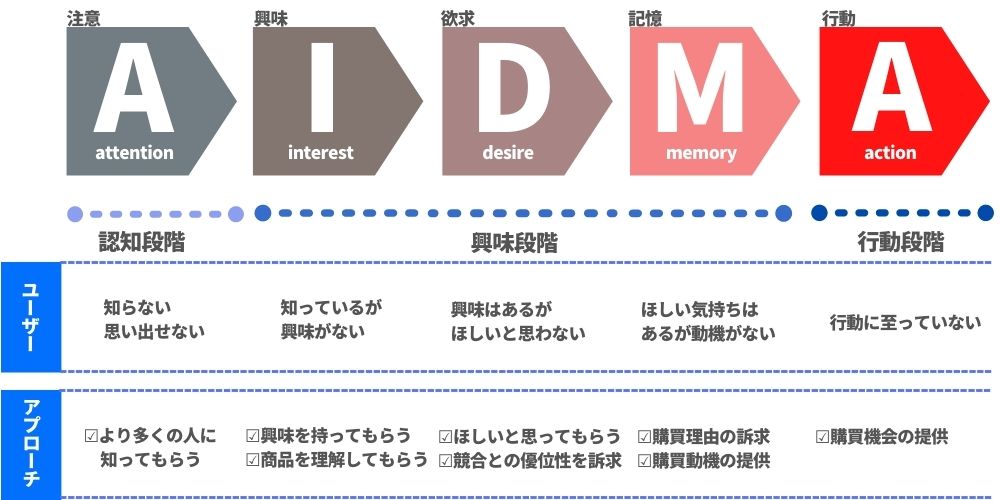

カスタマージャーニーを設計する際に役立つフレームワークの一つとして、「AIDMA(アイドマ)」モデルがあります。AIDMAとは、Attention(注意)、Interest(興味)、Desire(欲求)、Memory(記憶)、Action(行動)の5つのステップで構成される購買行動モデルです。

例えば、ユーザーはまず広告や記事を通じて商品やサービスの存在を知り(注意)→次に詳細な情報を調べながら興味を持ち(興味)→その魅力を理解することで購入の意欲が高まります(欲求)。その後、何らかの形でブランドを記憶し(記憶)→最終的に購入や問い合わせといったアクションにつながります(行動)。

カスタマージャーニーマップを作成する際は、ペルソナを具体的に設定し、各フェーズでどのような情報を提供すべきかを明確にすることが重要です。このように、ユーザーの行動と心理を可視化することで、検索意図に沿ったコンテンツ戦略を立てることができ、SEOの成果を最大化することが可能になります。

カスタマージャーニーについては、『カスタマージャーニーとは?基本概念や必要性、マップの作り方を紹介』で詳しく解説しています、ご参照ください。

対策キーワードの洗い出しと選定

カスタマージャーニーが作成できれば、キーワード選定です。コンテンツSEOにおいて、適切なキーワード選定は検索流入を増やすための重要な要素です。

キーワードを選定する際には、自社の顧客になりうるユーザーがどのような検索を行うのかを逆算し、検索意図に沿ったものを選ぶことが基本となります。ただ単に検索ボリュームの多いキーワードを狙うのではなく、ユーザーがどの段階でどのような情報を求めているのかを把握することが重要です。

キーワードの洗い出しは、作成したカスタマージャーニーマップに沿って進めると効果的です。例えば、認知フェーズでは「SEOとは」「SEOの基本」などの情報収集型のキーワード、検討フェーズでは「SEOツール 比較」「SEO対策 方法」といった比較・実践型のキーワードが適しています。このように、ユーザーニーズをベースにして検索意図を分類し、フェーズごとに適したキーワードを整理します。

また、選定したキーワードだけでなく、関連するキーワードやサジェストワードも追加で検討することが重要です。例えば、「SEO対策」というキーワードを選んだ場合、「SEO対策 無料」「SEO対策 ツール」などの関連ワードを組み合わせることで、より幅広い検索ニーズに対応できます。

キーワード選定に行き詰まった場合は、競合サイトを分析し、どのようなキーワードで記事を作成しているのかを調査するのも有効な手段です。競合が上位表示されているキーワードや、扱っているテーマを参考にすることで、自社サイトでも狙うべきキーワードの方向性を見つけることができます。このように、カスタマージャーニーを基にしたユーザーニーズの分析と、競合調査を組み合わせながら、最適な対策キーワードを選定してみましょう。

コンテンツ作成の優先順位を決める

コンテンツSEOを効果的に進めるためには、作成するコンテンツの優先順位を明確にし、戦略的に取り組むことが重要です。やみくもに記事を量産しても、検索エンジンの評価を得られなかったり、期待した流入が得られなかったりする可能性があります。

そのため、下記にご紹介する観点から優先度付けをしてみましょう。

- トピッククラスター戦略を元に攻める

- CV(コンバージョン)に近いキーワードから攻める

- アクセス流入が見込めるキーワードから攻める

上記3つについて詳しく解説していきます。

トピッククラスター戦略を元に攻める

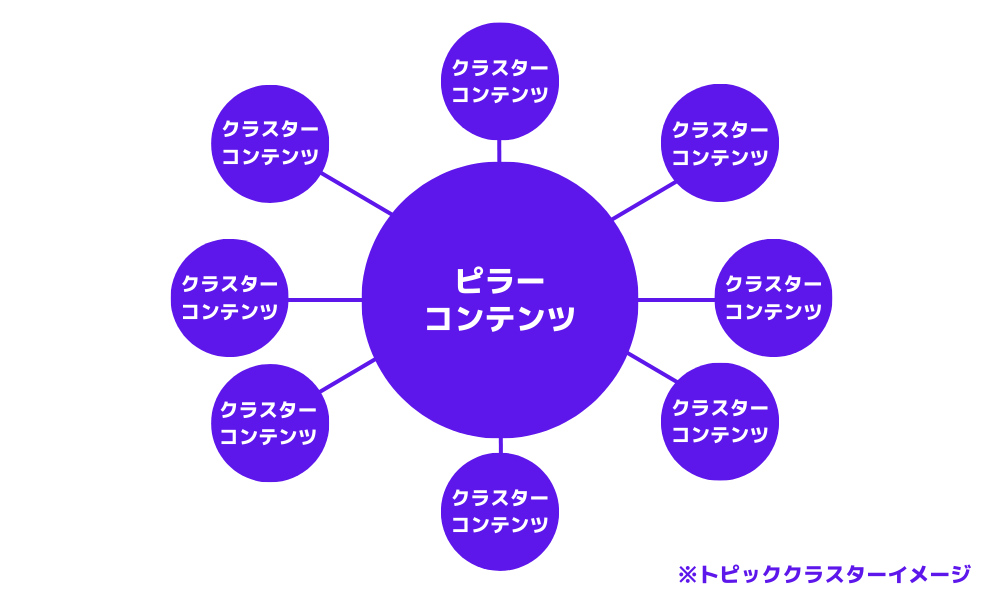

トピッククラスターとは、一つの中心的なテーマ(ピラーページ)を軸に、関連するサブトピック(クラスターコンテンツ)を作成し、それらを内部リンクでつなぐことで、検索エンジンに対してテーマの専門性を強くアピールするSEO戦略のことです。

例えば、「コンテンツSEO」をメインテーマとした場合、それを補強するクラスターコンテンツとして「キーワード選定の方法」「記事の書き方」「内部リンクの設計」といった詳細な記事を作成し、それらをピラーページへリンクさせます。こうすることで、Googleはサイト全体の構造を理解しやすくなり、それぞれのコンテンツが相互に評価を高め合うため、上位表示が難しいキーワードでも検索結果での順位を上げやすくなります。

また、トピッククラスター戦略を実施することで、検索意図の異なる幅広いユーザー層を取り込むことができ、ユーザーエクスペリエンスの向上にもつながります。適切な内部リンクを設置することで、訪問者が関連情報をスムーズに閲覧できるようになり、サイトの滞在時間の増加や直帰率の改善にも貢献します。結果として、サイト全体のSEO評価が向上し、検索エンジンからの信頼性が高まることで、より多くのキーワードでの上位表示が可能になるのです。

トピッククラスター戦略については、『トピッククラスターとは?定義や作成手順、SEOへのメリットを解説!』で詳しく解説しています、ご参照ください。

CV(コンバージョン)に近いキーワードから攻める

コンバージョン(CV)に直結しやすいキーワードを優先的に対策することも良い進め方です。特に、購入や問い合わせ、資料請求などのアクションを促すユーザーをターゲットにする場合、検索意図が明確な「トランザクショナル(取引)クエリ」を狙うと高い成果が期待できます。

トランザクショナルクエリとは、「今すぐ購入したい」「サービスを申し込みたい」といった、具体的な行動を起こす意図を持つ検索キーワードのことです。例えば、「SEO対策 サービス 料金」「SEOコンサル おすすめ」「コンテンツSEO 依頼」といったキーワードは、すでに購買意欲が高いユーザーが検索するため、上位表示されれば収益増加に直結しやすくなります。

こうしたCVに近いキーワードで上位表示を獲得できれば、単なるアクセス増加だけでなく、売上やリード獲得など、ビジネスの収益増加をすることができます。

アクセス流入が見込めるキーワードから攻める

アクセス増加が見込めるキーワードを優先的に対策することも良い進め方です。アクセス流入を増やす場合には、検索するユーザーのニーズが抽象的であり、検索ボリュームが大きい特徴の「インフォメーショナル(情報)クエリ」に該当するキーワードを選定することが重要になります。

インフォメーショナルクエリとは、「〇〇とは?」「〇〇のやり方」「〇〇のメリット」など、情報収集を目的とした検索キーワードのことです。例えば、「コンテンツSEOとは」「SEO対策の方法」「キーワード選定のコツ」といったキーワードは、検索ボリュームが大きく、上位表示されると大きな流入が見込めます。

このように、アクセスを増やすことを目的とする場合、まずは検索ボリュームの大きいインフォメーショナルクエリを狙い、サイト全体の流入を強化する戦略が効果的です。その後、CV(コンバージョン)につながるトランザクショナルクエリを狙った記事と組み合わせることで、SEOの効果を最大限に引き出すことができます。

優先度が固まれば、コンテンツを作成していきます。

ディレクション(構成案)の作成

取り組む優先度がきまれば、後は各対策キーワードでコンテンツを作成していきます。

単に記事を執筆するだけでなく、事前のディレクション(構成案)とライティングの流れをしっかりと確立することが重要です。適切な手順を踏むことで、読者にとって価値のあるコンテンツを作成でき、検索エンジンからの評価も向上します。

- ディレクション

- ライティング

まず、ディレクションの段階では、ターゲットとなるペルソナや検索意図を明確にし、記事の構成案を作成します。

また、検索結果の上位記事を分析しながら、どのような情報を含めるべきかを整理します。この段階でタイトルや見出し構成、本文の流れを設計し、コンテンツの全体像を明確にすることが重要です。

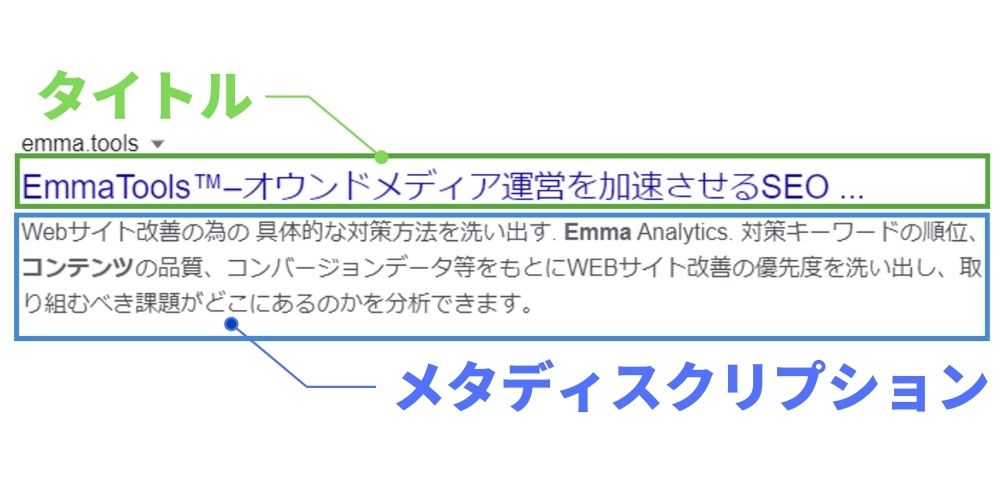

タイトル(title)タグについて

タイトルは、ユーザーがその記事をクリックするかどうかを大きく左右する重要な要素で、SEO評価において大変重要なタグになります。

ページタイトル内には対策キーワードを入れること(不自然に入れすぎないこと)、各ページに固有のページタイトルを設定することを意識して決定していきましょう。

タイトルの付け方のコツを『【事例付き】SEOに強いタイトルの付け方とは?文字数や書き方、タグの設定方法も解説』にてご紹介しています。

hタグについて

hタグとは文章の見出しに設置するもので、<h1>から<h6>まであります。

見出しのない長い文章はユーザーにとって読みづらいものです。hタグを使って見出しを入れると、文章のどこにどのような内容が記載されているかユーザーだけでなく検索エンジンにも伝えることができます。

文章の内容に沿った適切な見出しを設置することで検索エンジンからの評価も高められます。

hタグの種類や設置方法については『hタグとは?見出しタグ(h1~h6)の正しい使い方や順番、SEO効果、注意点を解説』にまとめているのでご一読ください

ライティング

ディレクション作成ができればライティングをしていきます。ライティングの段階では、ディレクションで設計した構成に沿って、ユーザーが求める情報を過不足なく、執筆することが重要です。単にキーワードを詰め込むのではなく、読みやすさや専門性を考慮しながら、分かりやすく情報を伝えることが求められます。

注意点として、競合サイトの内容を参考にすることは問題ないですが、文章をコピーすることはNGです。コピー率の多いコンテンツはコピーコンテンツとみなされ、SEO評価に悪影響を及ぼす可能性があるためごオリジナルの表現で執筆しましょう。また、コンテンツを書き終えた後は誤字脱字チェックも忘れずにしましょう。

質の高いコンテンツ作成に必要なライティングについて『【初心者必見】SEOライティングとは?やり方とコツ、おすすめツールを解説』にまとめていますのでお役立てください。

よくある悩み:コンテンツに最適な文字数は?

結論から言うと、コンテンツSEOにおける最適な文字数に明確な答えはありません。ただし、適切な文字数の指標となるものがあります。それは、上位表示をしているコンテンツの文字数です。

SEO対策は、相対評価です。つまり、競合サイトに勝てなければ上位表示は見込めません。現状でGoogleから評価されている上位表示サイトを分析し、どんな情報がどれくらいあるのかは必ず分析をしましょう。おのずと最適な文字数が見えてくるはずです。

コンテンツの文字数についてもっと知りたい方は『文字数とSEO対策の関係とは?Googleから評価されるコンテンツを解説』をご一読ください。

コーディング

書き終えたコンテンツはCMSでコーディングしていきます。前述ではユーザーの利便性を高めることがコンテンツSEOの評価を高める上で重要なことだと解説しました。

このユーザーの利便性には読みやすさだけでなく、UI/UXなどの要素も含まれます。文字だけでなく、CSSで装飾し、見やすいデザインにしていきましょう。

SEOに効果的なHTMLタグについては『SEOに効果的な10個のHTMLタグの書き方とは?【2025年最新版】』にまとめているのでご参照ください。

本記事ではコーディングに重要な一部を下記にご紹介します。

内部リンクの設置

内部リンクとは、自社サイト内のリンクのこと。具体的な内部リンクとしては、グローバルナビ、パンくずリスト、サイドバーなどのリンク、コンテンツ内のリンクが挙げられます。

内部リンクを最適化することで、Googleがサイト内を巡回しやすいだけでなく、リンク先に対策キーワードとの関連性を認識させることができ、ページ評価を上げることに繋がります。ユーザー目線で必要だと思う箇所に内部リンクを設置していきましょう。

内部リンクの設置方法については『内部リンクとは?最適化が与えるSEO効果や失敗しない貼り方、設置場所を解説』にまとめているのでご参照ください。

altタグの設置

altタグとは画像の代替テキストを指定するためのHTMLで、SEO評価に影響します。タグを指定することにより、画像が表示されない場合に設定したテキストが表示されます。これもユーザーの利便性を高めることに関係するため、設定していきましょう。

altタグに関する詳しい情報は『alt属性(altタグ)とは?その役割や正しい設定方法を解説』にてご覧いただけます。

分析・改善/リライト

作成したコンテンツの公開ができれば、順位計測やアクセス流入を確認していきましょう。

コンテンツSEOは、記事を公開したら終わりではなく、その後の順位計測やアクセス流入の確認を継続的に行うことが重要です。SEOの目的は、ターゲットとするキーワードで検索エンジンの上位を獲得し、安定したアクセスを得ることにあります。つまり、上位表示できていなければ、必ず改善が必要です。

例えば、下記の無料ツールなどを活用して分析を実施します。

- Google Search Console

- Google Analytics

Google Search Consoleは、対策キーワードでの検索順位や公開した記事の流入キーワード、ページのクリック率などがチェックできます。また、Googleにインデックスされていないページの原因を特定することもできます。公開直後は順位が低くても、時間の経過とともに変動するため、数週間から数ヶ月単位で推移を観察することが重要です。

Google Analyticsは、アクセス数や流入経路、直帰率、滞在時間などの指標が確認でき、ユーザーの行動を分析します。アクセスがあってもすぐに離脱されてしまう場合は、記事の内容や構成を見直し、ユーザーの求める情報を適切に提供できているか修正を加える必要があります。

SEOの専門知識を持っていればある程度のリライトはできますが、SEO初心者の場合、課題の抽出すら苦労することもあります。その場合にはSEOに役立つツールも検討してみましょう。

本記事の「コンテンツSEOを成功に導くツールのご紹介」見出しに解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。

また、リライトについては『SEOのリライトとは?効果的なやり方とコツ、記事の選定方法など解説』にてより詳しく解説していますので、是非ご参考にしてみてください。

コンテンツSEOの注意点

最後に、コンテンツSEOを進める際に気を付けるべき、注意点について紹介いたします。

- 生成AIに頼りすぎない

- 重複コンテンツを避ける

- Googleのスパムポリシーに違反しない

生成AIに頼りすぎない

コンテンツSEOにおいて、生成AIを活用することは効率的な記事作成につながりますが、そのまま鵜呑みにすると大きなリスクを伴うため、注意が必要です。

AIが生成する文章は、一見自然で正確に見えることが多いものの、事実と異なる情報が含まれている場合があり、必ず人間の目でファクトチェックを行うことが不可欠です。間違った情報を提供してしまうと、読者に誤解を与え、信頼性の低下につながります。

また、Googleは「ユーザーファースト」を重視しており、信頼できる情報を提供するサイトを評価する傾向があります。もし、事実に基づかない情報や誤った情報を含む記事を公開すると、検索順位の低下を招くだけでなく、サイト全体の評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、生成AIでは表現の幅が限られ、人間味あふれる文章や感情に訴えかけるコンテンツを作成することは難しいという課題もあります。読者の共感を得たり、ブランドの独自性を打ち出したりするためには、ライターの視点や経験を活かした執筆が不可欠です。

そのため、生成AIは補助ツールとして活用しつつ、最終的な編集や表現の調整は必ず人の手で行い、オリジナリティのあるコンテンツに仕上げることが重要です。

重複コンテンツを避ける

同じキーワードをターゲットにした記事を複数作成すると、コンテンツが類似しやすくなるケースがあります。しかし、重複コンテンツが存在すると、どのページを評価すべきかを判断できず、結果的に検索順位が分散し、順位が向上しないことがあります。

また、Googleは重複コンテンツを厳しく評価しており、コピーコンテンツと判断された場合、検索順位が大きく下がるだけでなく、最悪の場合インデックスから削除されるリスクもあります。

これは、検索結果の品質を維持するために、Googleがオリジナリティのあるコンテンツを優先的に評価しているためです。このような事態を避けるためには、コンテンツ作成前に既存記事と内容が重複していないか確認し、類似したテーマを扱う場合は、統合やリライトを検討することが重要です。

重複コンテンツについては『重複コンテンツとは?基準やSEOペナルティの可能性、回避方法について』にてより詳しく解説していますので、是非ご参考にしてみてください。

Googleのスパムポリシーに違反しない

コンテンツSEOを進める際に最も注意すべき点のが、Googleのスパムポリシーに違反しないことです。SEO対策を適切に行うことは重要ですが、検索順位を上げることだけを目的とした過剰な手法を取り入れると、Googleから「スパム行為」と判断される可能性があります。

- キーワードの過剰な詰め込み

- 無意味や関係の無い被リンクの設置

- 自動生成された低品質なコンテンツの大量公開

これらの手法は、かつては一時的に検索順位を上げる効果がありましたが、現在のGoogleはこうした不正行為を厳しく取り締まっており、検索順位が大幅に下がるだけでなく、サイトがインデックスから削除されるリスクもあります。

また、ユーザーにとって価値のないコンテンツを量産することもスパム行為とみなされるため、コンテンツSEOでは、あくまで「ユーザーにとって有益な情報を提供する」ことを最優先にする必要があります。

Googleの評価基準は「ユーザーファースト」を基本としているため、不正なSEO対策に頼るのではなく、質の高いコンテンツを継続的に提供することが、長期的に検索上位を獲得する鍵となります。

Googleスパムについては『SEOスパムとは?ペナルティになる代表的な行為や正しい施策を理解しよう』にてより詳しく解説していますので、是非ご参考にしてみてください。

コンテンツSEOを成功に導くツールのご紹介

EmmaTools

EmmaToolsはSEO対策に特化したツールです。

中でも、SEOライティングに特化しており、上位表示のサイトを分析した上でユーザーのインサイトを把握し、作成したコンテンツのSEO効果を定量的にスコア化し、改善点を提示してくれます。

既存記事の改善ポイントもわかるため、「順位がなかなか上がらない」とお悩みの方も満足できるSEOツールです。

その他にも順位チェック、上位表示サイトの分析など、コンテンツSEOの作成から作成後の改善まで、SEOに関する分析を一貫して行うことができます。

まとめ:コンテンツSEOで上位表示するのに大切なこと

ここまでコンテンツSEOに関して解説してきました。ここまでの内容をまとめると以下の通りです。

- コンテンツSEOとは

SEO対策方法の一つ。ユーザーにとって良質なコンテンツを更新し続けることでGoogleやYahoo!などの検索エンジンで上位表示を狙う手法のこと。 - コンテンツSEO作成時のポイント

サイトの目的に応じたキーワードを選定すること、またSEO対策における基本をしっかりと押さえることが重要。 - リライトを行い改善を繰り返すのが前提

コンテンツSEOは無料で始められるメリットがある一方、効果がでるまでに時間がかかる。SEOコンテンツを上げた後も、根気強く改善を繰り返すつもりで取り組むこと。

以上がコンテンツSEOの概要です。コンテンツSEOは2025年現在、最も注目を浴びるSEO対策の1つであり、SEO対策の本質。今後、コンテンツSEOの重要性はますます高まっていくことが予想されます。

正しい方法でコンテンツSEOに取り組めば、確実に成果を出すことができるので、ぜひこの記事をご覧のあなたもコンテンツSEOに取り組んでみてはいかがでしょうか。

もし「コンテンツSEOのノウハウがない」「コンテンツSEOに取り組んでいるけど成果に繋がらない」という方は、是非「EmmaTools」をご活用ください。

以下よりEmmaToolsを無料でお試しいただけるトライアルをご利用いただけます。