「記事を書いたものの上位表示できない」

「記事を書いたがSEOの対策方法がわからない」

こうしたお悩みに頭を抱えるWebサイト担当者の方へ。 SEO対策において、自分たちが書きたい情報や伝えたい情報だけを執筆するだけでは、Googleに評価されず上位表示はできません。

SEOに強い記事とは、何よりもユーザーのために書かれていることが重要です。また、タイトルや見出しタグなどにキーワードを含めることもSEOでは欠かせません。

この記事では、SEOに強い記事の特徴や重要なポイント、作成手順、注意点について解説します。

この記事でわかること

SEO記事とは?

SEO記事とは、Googleなどの検索エンジンで検索された際に、検索結果の上位に表示されることを目的として書かれた記事を指します。

検索ユーザーの疑問や悩みを的確に解決する記事であることが前提で、さらに検索エンジンにも正しく評価されるような構成やマークアップ(キーワードの配置、メタ情報の記述、見出しタグの使用)が施されている必要があります。

ただ単に自分が伝えたいことや主張したいことを中心に記事を作成したとしても、検索エンジンには評価されにくく、上位表示は困難です。

SEO記事とは、ユーザーにも検索エンジンにも評価される記事であることが必要不可欠です。

それでは、どのような記事がSEOで評価されるのか、その特徴を次に解説していきましょう。

SEO対策で評価される記事の特徴

検索結果で上位に表示されるSEO記事には、共通する特徴があります。それは一言で言えば、検索ユーザーと検索エンジンの双方にとって「わかりやすく」「信頼できる」記事であるということです。

特に検索エンジンは、ユーザーにとって有益で信頼できるコンテンツを上位に表示するアルゴリズムを組み込んでいます。そのため、ただ単にキーワードを詰め込んだだけのテキストでは評価されません。

ユーザー視点で書かれているか、そして検索エンジンが正しく内容を理解・評価できるように構造化されているかが鍵となります。

次の見出しでは、SEO記事において最も重視すべき「ユーザーを第一に考えた記事」について詳しく見ていきましょう。

ユーザーを第一に考えた記事

SEO記事で最も重要なのは、検索エンジンではなくユーザーを第一に考えることです。

ユーザー第一とは、検索意図に的確に応え、ユーザーの疑問や悩みを解決する内容になっていることを意味します。

Googleでは、下記のように検索エンジン向けに最適化された記事よりも、実際の読者にとって有益な記事を評価すると明言しており、「検索エンジンを主な読者として作成されたコンテンツ」を推奨していません。

Google 検索で上位に表示されるようにするには、検索エンジンでの掲載順位を引き上げることを主な目的として検索エンジンを第一に考えて作成されコンテンツではなく、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成に注力することをおすすめします。

引用元:https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content?hl=ja#avoid

そのため、SEO記事を作成する際は、まず「ユーザーがなぜこのキーワードで検索したのか?」という動機に向き合い、それに応える構成・内容を心がけることが大切です。

Googleが公開している「有益で信頼性の高い、人を第一に考えたコンテンツの作成」を確認し、基準を満たすようなSEO記事を意識しましょう。

次は、SEOのもう一つの重要な観点である「検索エンジンが読み取りやすい記事」について解説します。

検索エンジンが読み取りやすい記事

ユーザー第一ですが、とはいえ検索エンジンが正しく読み取れないと、SEO評価を得ることができません。

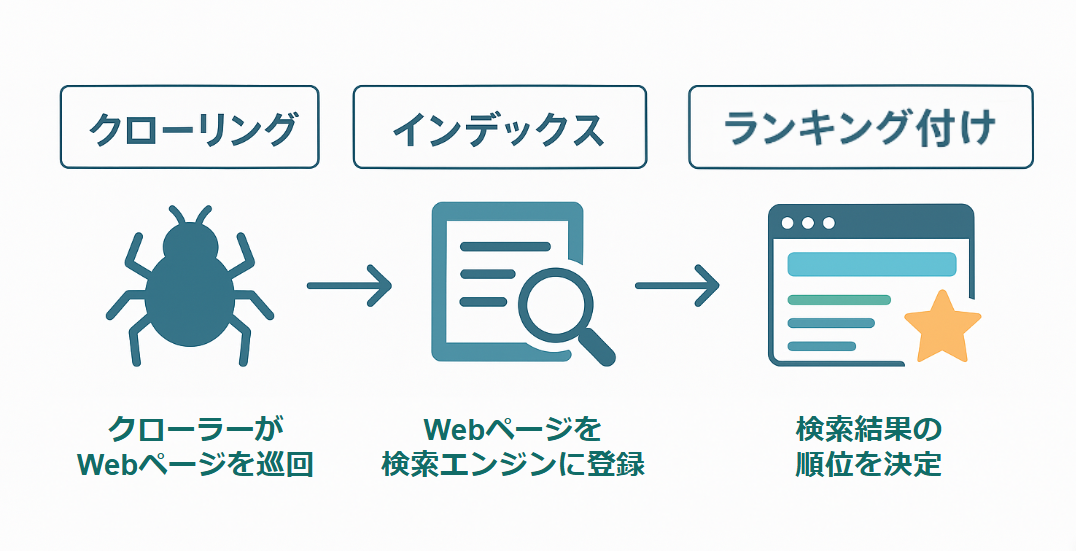

というのも、検索エンジンは、下記のような「クロール・インデックス・ランキング」という3つのプロセスを通じSEO記事を評価しています。

そのため、どれだけユーザーにとって良質な記事であっても、検索エンジンが正しく読み取れなければ検索結果で評価されることはありません。検索エンジンにとって読み取りやすい記事を設計することは、SEOの基本中の基本です。

例えば、タイトルタグや見出しタグ(h1〜h4)を正しく使い分けること、記事全体に構造化マークアップを施すこと、alt属性を画像に設定することなどは、検索エンジンに情報を伝えるために非常に重要な施策です。

続いては、Googleの評価基準として近年とくに重要視されている「E-E-A-Tを満たした記事」について解説します。

E-E-A-Tを満たした記事

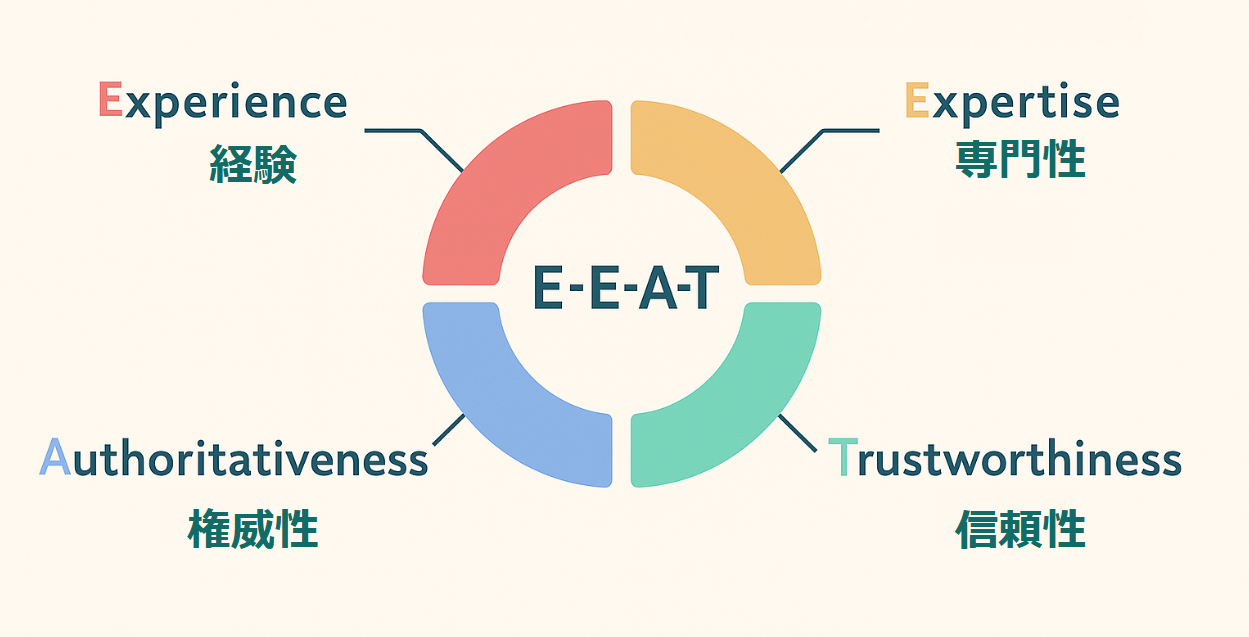

Googleは、検索結果の品質を担保するために「E-E-A-T」という概念を検索評価ガイドラインに取り入れています。

E-E-A-Tとは、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取ったものです。

例えば、筆者の体験談や実績を交えた情報は「経験」を伝えることになり、資格保持者や専門家による執筆は「専門性」を担保します。また、引用する情報元が公的機関や信頼性の高いサイトであれば「権威性」が高まり、記事全体の「信頼性」も向上します。

つまり、ある情報に対し一般人が書いた記事よりも、その情報や業界に精通しているという実績や証拠がある人が書いた記事を高く評価するというものです。

このようにE-E-A-Tを意識することで、検索エンジンからの評価を高め、長期的に上位表示を狙えるSEO記事の基盤を作ることができます。

E-E-A-Tについては『E-E-A-T(旧E-A-T)とは?Googleが重視する評価基準とSEOにおける対策方法を解説』に詳しい情報をまとめています。

では次に、実際にSEOに強い記事を作成するための具体的な手順について詳しく見ていきましょう。

SEOに強い記事作成の手順

SEOで成果を上げるためには、単に記事を書くのではなく、戦略的な手順を踏んで記事作成を行うことが求められます。

SEOに強い記事とは、検索ユーザーの意図に応え、検索エンジンにも適切に認識される構造を備えた記事のことです。

下記に、SEO記事の作成手順をご紹介します。

- ユーザーの検索意図(ニーズ)を明確にする

- 上位表示している記事を確認する

- 構成案(タイトルや見出し)を作成する

- 記事を執筆する

- 画像やイラストを入れる

これから、それぞれの作成ステップについて具体的に見ていきましょう。最初は、SEO記事において最も重要とも言える「ユーザーの検索意図を考える」について解説します。

ユーザーの検索意図(ニーズ)を明確にする

SEO記事の要とも言えるのが、ユーザーの検索意図を正しく捉えることです。

仮に、ユーザーの検索意図とズレたSEO記事だとユーザーは「求めている情報が書かれていない」と思い、すぐに離脱してしまいます。

ユーザーが直ぐに離脱してしまう記事はGoogleから有益な記事ではないと判断され、SEO評価も下がってしまいます。

そのため検索意図を明確にするためには、そのキーワードを使って検索するユーザーが「なぜその言葉で調べているのか」「どんな情報を知りたいのか」といった背景にまで想像を巡らせることが大切なのです。

事実、Googleは「検索ユーザーが何を求めているか、書かれた記事を読むことで検索のきっかけとなった悩みを解決できるのか」を重要視していることが「Googleが掲げる10の事実」にも書かれています。

例えば、「SEO 記事 書き方」で検索するユーザーは、おそらくSEO効果の高い記事を自社で書こうとしていて、構成や書き方の具体的な手順を知りたいと考えているはずです。

こうした検索意図に対して、構成案から書き方、具体的なテクニックまで盛り込むことで、ユーザーの期待に応える記事になります。

SEO記事の基本として、ユーザーファーストを常に意識してユーザーが何を求めているかをしっかり調べて記事を書き進めましょう。

検索意図についてもっと詳しく知りたい方は『検索意図とは?ニーズを知ることの重要性と種類や調査方法を徹底紹介』をご参照ください。

ユーザー目線で考える「3つのNOT」

SEOに強い記事を作成するうえで、前提として認識しておきたいのがユーザーの行動心理にある「3つのNOT」です。これらは、ユーザーが情報に対して抱く基本的な姿勢を指します。

- ユーザーは読まない(Not Read)

- ユーザーは信じない(Not Believe)

- ユーザーは行動しない(Not Act)

「読まない(Not Read)」とは、たとえ有益な情報が書かれていても検索意図と少しでもズレていれば、そもそも読んでもらえないという状況を意味します。検索結果に並んだタイトルや導入文で興味を引けなければ、クリックすらされません。また、求める情報が書かれていたとしても、内容が分かりづらければ読み進めてもらえないのです。

次に、「信じない(Not Believe)」は、どれほど魅力的な内容でも、信頼性がなければユーザーは簡単には信用しないという心理です。情報の根拠があいまいだったり、著者の専門性が示されていなかったりすると、記事の信頼性は損なわれます。

そして最後に、「行動しない(Not Act)」は、便利さやメリットが十分に伝わったとしても、ユーザーはなかなかすぐには行動に移さないという現実を表しています。そのため、記事の中では行動を促す工夫や、ハードルを下げる導線設計が欠かせません。

これらの「3つのNOT」を理解しておくことで、検索意図とズレた記事構成や内容にならないよう注意を払えます。

対策キーワードで上位表示している記事を確認する

2つ目のステップは、対策キーワードで実際に検索し、上位表示されている記事を確認することです。

検索結果の上位にある記事は、Googleが「検索意図にマッチし、価値がある」と判断している証拠です。

そのため、上位表示の記事にどのような情報が書かれているかを把握することは、SEO記事作成のベースとなります。

具体的には、上位表示記事の「構成案(見出し)」や「文章(内容)」を確認し、共通する情報があれば、ユーザーの求めている情報になるため、自社の記事にも取り入れるようにしましょう。

また、1つ目のステップ把握した検索意図を元に、マッチしている情報があれば、それらもSEO記事に加えるようにしましょう。

上位記事を確認することは、SEO記事の質を高めるうえで非常に有効な手段です。次は、上位記事に負けないための「構成案の作り方」についてご紹介します。

構成案(タイトルや見出し)を作成する

SEO記事作成の3つ目のステップは、構成案の作成です。構成案とは、記事全体の設計図のようなもので、タイトルや見出し(h2〜h6)を決定する重要な工程です。

構成案がしっかり作られていないと、たとえ文章力が高くても、検索ユーザーのニーズを的確に捉えることができず、SEO記事からの離脱を招く原因になります。

SEO記事を作る際に最初に決めるべきなのはタイトルです。タイトルはSEO対策の中で最も影響力の大きいタグであり、検索結果上でユーザーの目に最初に触れる要素でもあります。

基本的には32文字前後で、対策キーワードを盛り込みつつ、記事の内容がひと目でわかるキャッチーな表現にしましょう。

(なお、32文字というのは検索結果画面で省略されずに表示される文字数の目安であり、厳密なルールではありません。重要なのは、ユーザーにとってわかりやすく、魅力的であることです。)

次に、h2〜h4などの見出しを設計します。見出しは記事全体の構造を分かりやすく整理する役割を持ち、検索エンジンにもコンテンツの内容を的確に伝える手段となります。

| 見出しの種類 | ||

|---|---|---|

| 見出しタグ | 詳細 | SEOへの影響 |

| h1タグ | 大見出し、またはサブタイトルと呼ばれるもの | タイトルと同じくSEO対策への影響力は非常に大きい |

| h2タグ | 中見出し、本で言えば「章」にあたるもの | SEO対策への影響力は大きい | h3タグ | 小見出し、本で言えば「節」にあたるもの | SEO対策への影響力はやや小さい |

| h4タグ | 節をさらに細かくする「項」にあたるもの | SEO対策への影響力は小さい |

このように、各hタグには役割とSEOへの影響度合いが異なります。見出しを作成する際は、ユーザーが読みやすく理解しやすいように、h2→h3→h4の順に作成するようにしましょう。

構成案が決まれば、続いては「ライティング」のステップについて詳しく見ていきましょう。

記事を執筆する

構成案が決まったら、いよいよ記事の執筆(ライティング)に入ります。

ここでのポイントは、「読みやすく」「わかりやすい」文章を心がけることです。特にSEO記事では、検索エンジンだけでなくユーザーの理解を得るためにも、シンプルかつ論理的に内容を伝えることが求められます。

また、対策キーワードや関連キーワードを適切に文章内に散りばめることで、検索意図にマッチした記事であることを示すことができます。ただし、不自然にキーワードを詰め込みすぎると、ユーザーにとって読みにくいだけでなく、SEO的にも逆効果になる可能性があります。

もっと詳しくSEOに強いライティングについては『【初心者必見】SEOライティングとは?やり方とコツ、おすすめツールを解説』にて詳しく解説しているのでご参照ください。

続いては、具体的なライティング手法として有効な「SDS法」について見ていきましょう。

SDS法

SDS法とは、Summary(要点)→Detail(詳細)→Summary(要点)の順に情報を構成する文章作成法です。ニュース記事などで多く採用されており、短時間で概要をつかみたいユーザーに向いているスタイルです。

最初に全体の要点を提示し、その後に詳しい説明を加え、最後に再度要点をまとめることで、読者の記憶に残りやすい構成になります。

特に、新製品やイベント告知など「情報提供」がメインのコンテンツに向いています。

一方で、悩み解決やノウハウ提供など、深い理解が求められるコンテンツにはやや不向きです。そのような場合には、次に紹介する「PREP法」の方が適しています。

PREP法

PREP法は、Point(結論)→Reason(理由)→Example(例)→Point(結論)という流れで構成される文章の書き方です。

SEO記事においては非常に効果的で、読み手にとって論理的かつ納得感のある構成が可能になります。

具体例を出してみましょう。

- Point(結論):トマトジュースは身体に良い

- Reason(理由):トマトにはリコピンが豊富に含まれているから

- Example(例):毎朝1杯のトマトジュースを飲むと脂肪燃焼、デトックス効果が得られ体調回復やダイエットになる

- Point(結論):身体がだるい、動きが鈍くなったら毎朝1杯のトマトジュースを飲んでみてください。

結論から始まるため、読者の関心を一気に引きつけ、その後に理由と具体例を提示することで理解を深め、最後に再び結論で締めることで説得力のある文章が完成します。

特に、ユーザーの悩みを解決したいときや、何かをおすすめしたいときに効果的な手法です。書き慣れるまでは難しさを感じるかもしれませんが、構成に迷ったときはこの型を使うと、読まれやすく成果にもつながるSEO記事になります。

次は、作成した記事を検索エンジンに正しく理解してもらうための「コーディング」について解説します。

正しくコーディングする

SEO記事のライティングが完成したら、HTMLタグによる「コーディング」を実施します。

というのも、検索エンジンのクローラーは、HTMLタグを通じて記事の構成や意味を理解しています。

例えば、タイトルには「titleタグ」、大見出しには「h1タグ」、段落ごとの見出しには「h2〜h4タグ」を使うことが基本です。これらのタグを正しく使わなければ、クローラーが記事をうまく認識できず、インデックスされない、もしくは誤って評価されるといったリスクが発生します。

また、画像にはalt属性を設定し、リンクには適切なアンカーテキストを使うことで、さらにクローラーが内容を正しく判断できるようになります。

SEO記事におけるコーディングは、読者と検索エンジンの双方に向けた「翻訳作業」のような役割を担っているのです。

コーディングについては『SEOに効果的な10個のHTMLタグの書き方とは?【2025年最新版】』にて詳しく解説しているのでご参照ください。

ここまででSEO記事の執筆と構造化について学びました。次は、記事公開前の最終チェックポイントを押さえていきましょう。

SEO記事を公開する前に確認すること

SEO記事を書き終えたら、いよいよコンテンツの公開です。しっかりと書けた記事であっても、公開前に問題がないかを確認しなければなりません。

記事公開前に確認しておいた方が良いポイントをご紹介します。

- 書き終えた文章を読み返し、誤字脱字をチェック

- キーワードが多すぎると感じたら共起語に置き換える

書き終えた文章を読み返し、誤字脱字をチェック

SEO記事を書き終えたら終わりではなく、書き終えた文章を読み返して誤字脱字がないか必ずチェックしましょう。

ライティング中は、キーワードの挿入や表現の調整を繰り返すことで、文章が意図せず不自然になることがあります。

例えば、同じ語尾が続いたり、文脈にそぐわない接続詞が使われていたりすることがあります。こうした細かな違和感も、ユーザーにとっては読みにくさにつながり、離脱の原因となりかねません。

SEO評価を下げないためには、ユーザーがスムーズに読める文章構成であることが大切です。読み返した際に少しでも引っかかる表現があれば、迷わず修正を加えましょう

。次は、キーワードを自然に使う工夫について解説します。

キーワードが多すぎると感じたら共起語に置き換える

SEO対策の基本として、対策キーワードや関連キーワードを適切に盛り込むことが挙げられます。

しかし、キーワードを入れすぎてしまうと、文章全体が不自然になり、ユーザーにとって読みづらい記事になってしまう恐れがあります。

このようなときに有効なのが共起語の活用です。共起語とは、検索キーワードと一緒によく使われる関連語句のことで、検索エンジンにとっても文脈を理解するための手がかりになります。

不自然に繰り返されるキーワードを、意味の近い共起語に置き換えることで、自然な文章が生まれ、読者にとっても理解しやすくなります。

共起語についてもっと詳しく知りたい方は『共起語とは?サジェストとの違いやSEOに効果的な使い方、無料の調査ツール3選を紹介』をご一読ください。

次は、SEO記事で上位表示を実現するためのテクニックをご紹介します。

SEO記事で上位表示するためのコツやテクニック

ここまででSEOに強い記事を作成するための基本手順をご紹介しました。しかし、基本だけでは上位表示を狙うのが難しい場合があります。

そこでここからは、SEO記事の検索順位をより高めるための「テクニック」や「工夫」を解説していきます。

画像やイラストを入れる

SEO記事を作成する際、画像やイラストを挿入し、視覚的な要素を満たすようにしましょう。

文章だけで構成された記事は、ユーザーにとって読みづらく、離脱率が高くなります。そのため、適切な場所に画像やイラストを挿入することで、情報の理解を助け、記事の滞在時間を伸ばす効果が期待できます。

特に、内容を補足する図解や、手順を示すイラストなどのインフォグラフィックは、ユーザーにとって非常に有益です。ただし、挿入する画像は何でも良いわけではなく、記事の内容と関連性があり、読者の理解を深めるものでなければなりません。

また、画像を挿入する際は「alt属性」を必ず設定しましょう。

これは、画像の内容を検索エンジンに伝えるための情報であり、SEO評価にも影響を与える要素です。画像の代替テキストを設定することで、検索エンジンやユーザーが画像の意味を正しく理解できます。

SEOにおける画像の役割やメリットについては『画像におけるSEO対策とは?メリットや最適化する8つの方法、注意点を詳しく解説』にてより詳しい情報をご覧いただけます。

SEOで重視されているE-E-A-Tを担保すること

上述でも解説したように、E-E-A-Tは上位表示を目指す上で欠かせない考え方です。

例えば、医療や法律といった専門性の高いテーマでは、読者に信頼してもらえるように、記載内容の執筆者情報を掲載することをおすすめします。

あるいは、専門家に記事の監修を依頼し、監修者情報を掲載するなどで、E-E-A-Tの対策がおすすめです。

また、企業サイトであれば、会社情報や連絡先を明示することで信頼性を高められます。

さらに、実際に使ってみた感想や現場の経験談などを盛り込むことで、「Experience(経験)」の要素も満たすことができます。SEO記事で上位表示を目指すためには、ユーザーから信頼される記事にすることが不可欠です。

次は、検索エンジンにもユーザーにも価値ある「独自性」について深掘りしていきます。

独自性を取り入れる

検索上位の記事を複数見比べていくと、似たような内容が多いことに気づくはずです。これは、ユーザーにとって必要な情報がある程度決まっているためであり、同様のテーマでは共通する構成になるのは自然な流れです。

しかし、情報の伝え方が他サイトと同じであれば、ユーザーがわざわざ自社のSEO記事を読む理由がなくなってしまいます。さらに、検索エンジンにとっても「同じような記事」と判断されてしまい、SEO評価に繋がりにくくなります。

そこで重要になるのが、独自の切り口や自社ならではの視点を取り入れることです。例えば、実体験の紹介や、自社の成功事例、オリジナルの図解などを加えるだけでも、記事にオリジナリティが生まれます。

そうすることで、ユーザーにとって利便性の高いSEO記事となり、結果として上位表示ができるようになります。

独自性があるかどうかのチェック方法の1つとして、コピペチェックツールの活用がおすすめです。例えば無料ツールのCopyContentDetectorなどを使ってコピーになっている部分がないか、確認しましょう。

コピペチェックツールについては『【無料・有料】コピペチェックツールおすすめ11選!一致率の目安も紹介』にてより詳しい情報をご覧いただけます。

次は、記事の評価をさらに高める「内部リンク戦略」について解説します。

関連性のある記事とリンクをつなぐ

SEO記事において、記事同士のリンクは非常に重要な要素です。

関連性のある記事を内部リンクでつなぐことで、クローラーがコンテンツ同士の関係性を理解しやすくなり、インデックスの精度も高まるからです。

さらに、読者にとっても関連記事への導線があることで、サイト内の回遊が促進され、滞在時間や記事ビューの向上につながります。

特に、同一カテゴリ内のSEO記事同士を論理的に結びつけておくことで、ユーザーにとって自然な導線が確保され、ユーザー体験の向上にも貢献します。

また、「トピッククラスター戦略」というSEO施策では、1つの主要記事(ピラー記事)と複数の詳細記事(クラスター記事)を内部リンクで構築することで、サイト全体の専門性を検索エンジンに強くアピールすることができます。

記事を単体で完結させるのではなく、他の情報と繋げる設計が、SEO記事においては強力な武器となるのです。

更に詳しく内部リンクについては『内部リンクとは?最適化が与えるSEO効果や失敗しない貼り方、設置場所を解説』にて詳しく解説しています。

モバイルフレンドリーに対応する

スマートフォンでのインターネット利用が主流となった今、SEO記事においてもモバイル端末での閲覧に適したサイト構造が非常に重要です。

Googleは過去より「モバイルファーストインデックス(MFI)」を導入しており、モバイル表示を基準に記事の評価を行っています。

つまり、モバイル環境で快適に表示・操作ができないWebサイトは、検索結果で上位表示されにくくなるリスクがあります。ユーザーにとっても、文字が小さくて読みにくい、操作しづらいといったSEO記事ではすぐに離脱してしまうため、SEO評価だけでなくコンバージョンにも悪影響を及ぼします。

更に詳しくモバイルフレンドリーについては『モバイルフレンドリーとは?SEO対策で必要な理由や確認・対応方法』にて詳しく解説しています。

次は、ユーザーの満足度に大きく関わる「記事表示速度」について解説します。

記事表示スピードを改善する

SEO記事において、ページ表示速度の改善は上位表示に欠かせません。

Googleは公式に、記事の読み込み速度が検索ランキングの要因になると明言しています。なぜなら、記事の表示が遅いとユーザーの離脱率が高まり、満足度が下がってしまうためです。

特にスマートフォンユーザーは、通信環境や時間の制約から、記事の読み込みに数秒以上かかると離脱してしまう傾向があります。このような状況を防ぐためにも、画像ファイルの軽量化、不要なスクリプトの削除、キャッシュの有効活用など、パフォーマンス改善に取り組む必要があります。

また、「PageSpeed Insights」などのツールを使えば、SEO記事の読み込み速度と改善ポイントを無料で分析できます。

ユーザー体験の向上はSEO評価にも直結するため、ページ表示スピードの最適化には常に目を配りましょう。

次に、SEO施策を効率化するための便利なツールについてご紹介します。

SEOツールやライティングツールを活用する

SEO対策や記事のライティングは、経験や勘だけでは限界があります。

競合分析や検索ニーズの把握、記事構成の最適化など、効果的なSEO施策を行うためには、専用のツールの活用が欠かせません。

例えば、キーワードの検索ボリュームや競合性を調査するには「Googleキーワードプランナー」、コンテンツの類似性を確認するには「CopyContentDetector」、記事構成やSEOライティングには当社が提供する「EmmaTools」などのSEOツールが役立ちます。

これらのツールを使いこなすことで、作業時間を短縮しつつ、精度の高いSEO記事を作成することが可能になります。

SEOで成果を出すには、ツールの力を借りながら、効率的かつ的確に対策を進めることが重要です。

EmmaToolsはAI×SEOライティングツールで、SEO記事を初心者でも簡単に作成できます。

無料トライアルを用意しているので、ぜひ、お試しください。

続いては、SEO記事を書く際に注意すべきポイントを整理していきます。

SEO記事の注意点

SEO記事を作成する際には、上位表示を狙うテクニックばかりに気を取られるのではなく、いくつかの注意点も把握しておくことが重要です。

それでは次に、SEO記事における具体的な注意点について詳しく見ていきます。

- 重複コンテンツを作成しない

- キーワードを不自然に詰め込みすぎない

- 古い情報をそのままにしない

重複コンテンツを作成しない

SEO記事において、同一ドメイン内で内容が類似した複数の記事が存在することを「重複コンテンツ」といいます。

重複コンテンツがあると、Googleはどちらを優先的に評価すべきか判断に迷います。

その結果、検索エンジンはSEO記事の評価を分散させてしまい、どちらのSEO記事も上位表示されにくくなります。さらに、クローラーの巡回効率が悪化し、ユーザーにとっても同じ内容の記事が複数存在すると混乱を招きます。

このような重複コンテンツはSEO記事にとってマイナスの要因となり、最悪の場合、ペナルティを受けて検索順位が大幅に下がることもあります

だからこそ、記事ごとに内容をしっかり差別化し、ユーザーにとって価値のある情報を提供することが重要です。

重複コンテンツについては『重複コンテンツとは?基準やSEOペナルティの可能性、回避方法について』にてより詳しい情報をご覧いただけます。

キーワードを不自然に詰め込みすぎない

SEO記事では、対策キーワードを適度に使うことが基本です。しかし、キーワードを過剰に使うと、文章の流れが不自然になり、読みにくい記事になってしまいます。

これは、いわゆる「キーワードスタッフィング」と呼ばれ、Googleからスパムと見なされる可能性があります。

実際に検索エンジンは、不自然に対策キーワードや関連キーワードが詰め込まれた記事をマイナス評価する傾向にあります。理由は、ユーザーの利益ではなく、検索順位だけを意識したコンテンツだと判断されるからです。

このような記事は検索結果から圏外に飛ばされてしまう可能性もあるため、自然な文章の流れの中でキーワードを活用することが大切です。

次にご紹介するのは、SEO記事において見落とされがちな「情報の鮮度」についてです。

古い情報をそのままにしない

SEO記事を公開して終わりではなく、情報の鮮度を保つことが重要です。というのも、記事を公開した時点では正確な情報だったとしても、時間の経過とともに内容が古くなることは避けられません。

例えば、飲食店の価格紹介や法律の改正、ツールの使用方法などは、常に最新情報に更新する必要があります。

古い情報のまま放置していると、ユーザーに誤った情報を届けることになり、結果として信頼を損なうだけでなく、検索順位の低下にも繋がります。

SEO記事で高評価を得るには、定期的に記事を見直し、内容を最新に保つ努力が必要です。

記事の情報更新、リライトについては『SEOのリライトとは?効果的なやり方とコツ、記事の選定方法など解説』で詳しく解説しています。

上位表示されない場合の改善点

SEO記事を正しく作成しても、必ずしもすぐに検索結果で上位表示されるわけではありません。上位表示されない場合、コンテンツ以外の要素、つまりサイト全体のSEO対策を見直すことが求められます。

ここからは、上位表示を実現するために見直すべき具体的な改善策を3つ紹介します。

内部対策を行う

内部対策とは、SEO手法の1つで、Webサイト内部の構造やコンテンツを最適化し、検索エンジンに正しく情報を伝えるための施策です。

これには、内部リンク、XMLサイトマップ、適切なタイトルタグ・メタディスクリプション・見出し構成などが含まれます。

また、パンくずリストの設置、モバイル対応なども内部対策の一部です。こうした施策を行うことで、検索エンジンのクローラーがサイトを正しく評価しやすくなり、検索順位にも良い影響を与えます。

更に詳しく内部対策については『SEOにおける内部対策とは?目的や絶対にやるべき施策19選をご紹介』にて詳しく解説しています。

続いて、外部からの評価を高める「外部対策」について説明します。

外部対策を行う

外部対策は、自社サイト以外の外部から評価を得ることを目的としたSEO施策です。

最も代表的なのは「被リンク」であり、他の信頼性あるWebサイトから自社サイトへのリンクが設置されることで、Googleはそのサイトを評価します。

特に、専門性や権威性のあるメディアからの被リンクは、E-E-A-Tの観点でも高評価につながりやすいです。一方で、不自然なリンク獲得はペナルティの対象になることもあるため、自然なリンク獲得を目指すことが大切です。

更に詳しく内部リンクについては『SEOにおける外部対策とは?内部対策との違いや目的、被リンクの獲得方法について』にて詳しく解説しています。

次の見出しでは、記事数の重要性についてご紹介します。

さらに記事数を増やす

SEO対策では、サイト全体としての情報量や専門性も評価対象になります。

そのため、良質な記事をいくら作っても、サイト内の記事数が極端に少ない場合は評価されづらく、上位表示が難しくなります。

例えば、競合が100記事を公開し一定のSEO品質を保っている場合、自社が1記事だけ優れたコンテンツを公開しても勝っていくのは困難です。

特に立ち上げ初期のオウンドメディアや新規サイトでは、一定数のSEO記事を用意することで、検索エンジンに「情報が豊富で信頼できるサイト」と認識されやすくなります。

記事の質を保ちつつ「数」を増やすことで、SEO全体の底上げが可能になります。

質の高いコンテンツについては、『SEOで求められる質の高いコンテンツとは?条件や作成方法を紹介』をご一読ください。

SEO記事の書き方まとめ

これまでSEOに強い記事を作成する手順と、コツやテクニックについて解説しました。

SEO記事において、大切なことはあくまでユーザーが求める情報を分かりやすく伝えることです。また、作ったら終わりではなく情報を更新し続け、常にユーザーにとって有意義なSEO記事にしましょう。

検索エンジンのクローラーが正しく記事をSEO評価できるように、正しいHTMLタグの設定や適度な対策キーワードや関連キーワードの使用を意識できると良いでしょう。

以下ではSEOプロフェッショナルの当社が持つ、「SEOに強いライティングノウハウ」を公開してますので、気になる方は是非チェックしてみたください!