トピッククラスターとは、SEO難易度が高いキーワードでも上位表示が狙えるSEO戦略の1つです。

「検索順位がなかなか上がらない」「記事をたくさん書いているのに成果が出ない」そんな悩みをお持ちではありませんか?

最近ではGoogleの評価基準も変化し、サイト全体の構造や専門性がより重視されるようになっています。

そのような背景の中で、注目を集めているのが「トピッククラスター」です。

ビッグワードでの上位表示だけでなく、E-E-A-T強化にも効果的な手法として、実際にSEO専門の自社もトピッククラスターを取り入れています。

この記事では、トピッククラスターの基本的な考え方から、設計方法、具体的な活用メリット、注意点までをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

トピッククラスターとは

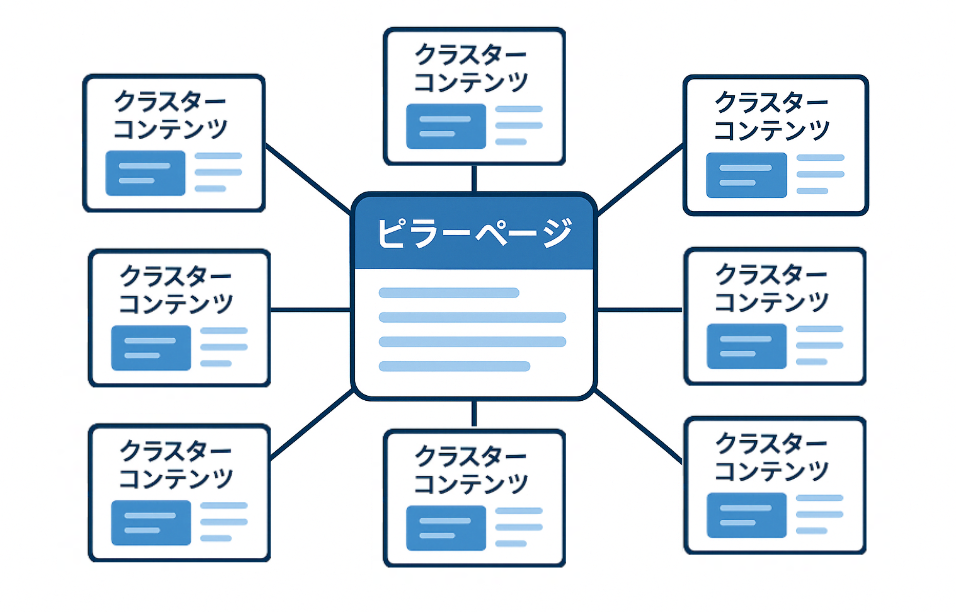

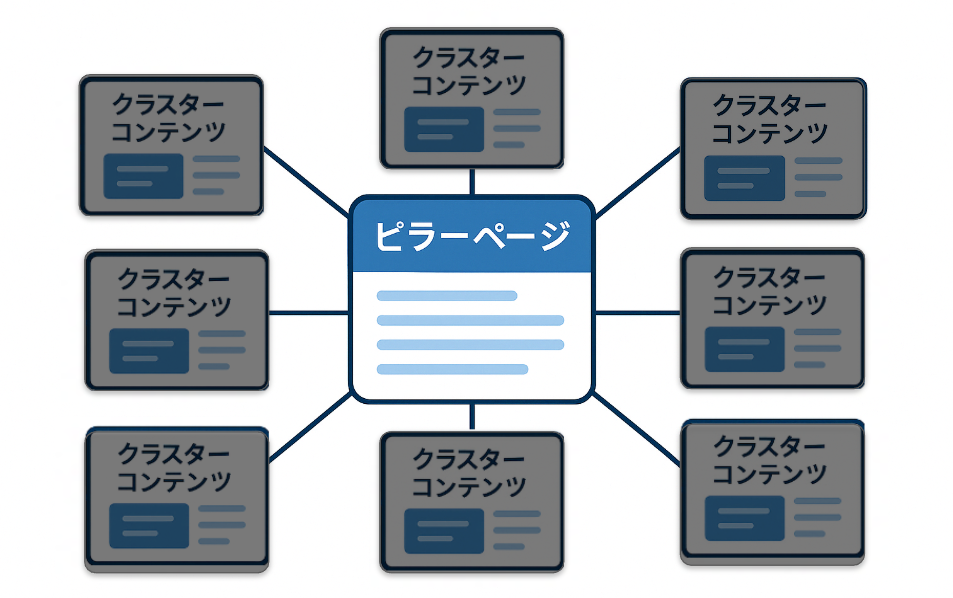

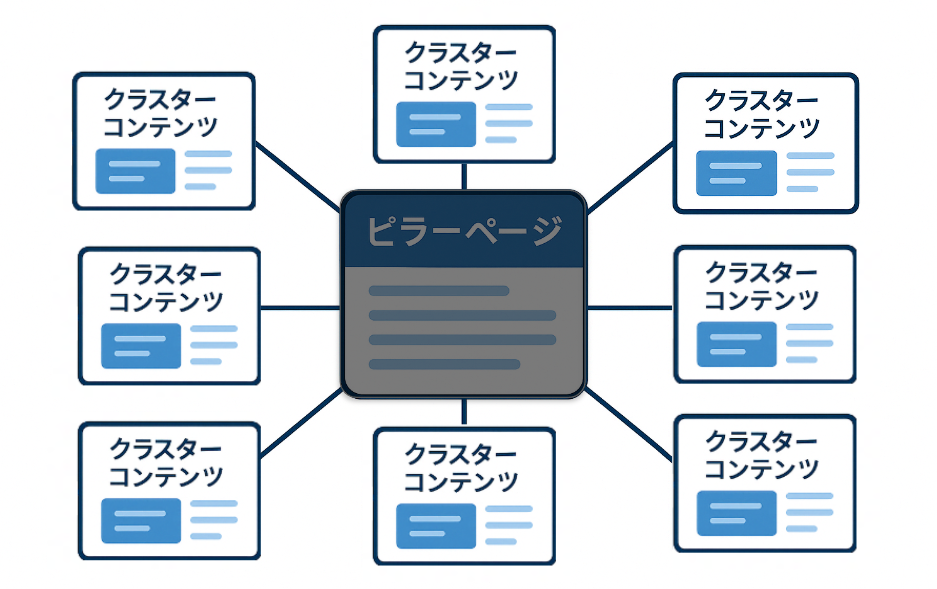

トピッククラスターとは、ピラーページ(1つの中心的なテーマ)と、クラスターコンテンツ(そのテーマに関連する複数のサブトピック)を内部リンクでつなげて構成する、SEOに効果的なコンテンツ設計モデルです。

多くのユーザーが検索するキーワード(月間検索数が多いキーワード)は、同業他社サイトも上位表示させようと狙うため、SEO難易度が高く、1つのコンテンツだけでは上位表示させるのは困難です。

しかし、トピッククラスター戦略を行うことで、それら上位表示が難しいキーワードでも上位表示させやすくなります。

また、Googleは近年、トピックの専門性や情報の網羅性を重視しているため、トピッククラスター構造はSEOにおいて非常に有効な戦略とされています。

では、トピッククラスターを知る上で重要な、「ピラーコンテンツ」と「クラスターコンテンツ」の2つを詳しくご説明します。

ピラーコンテンツ(ピラーページ)とは「柱」になるページ

ピラーコンテンツとは、1つのトピックを包括的に解説する“柱”となるページのことを指します。

例えば、「seo対策」や「webマーケティング」など、特定のテーマを表すキーワードを対策しているコンテンツがピラーコンテンツです。

特徴としては、対策キーワードの検索ボリュームが比較的多く、1,000以上になることが一般的です。

また、ピラーコンテンツの中身としては、1ページでトピック全体の概要や基本情報を"広く浅く網羅する内容"になっており、検索ユーザーがまずそのテーマについて全体像を把握できるように設計されています。

ピラーコンテンツは情報の起点として機能するため、深さよりも広さを意識して作成することがポイントです。

そして、ピラーコンテンツだけではカバーできない、より深い知識や情報を解説するのが「クラスターコンテンツ」になるのです。

続いては、このピラーページを補完する役割をもつ「クラスターコンテンツ」について解説します。

クラスターコンテンツはメイントピックに関連するページ

クラスターコンテンツは、メイントピックに関連する情報を"狭く深く専門的に解説したページ"のことです。

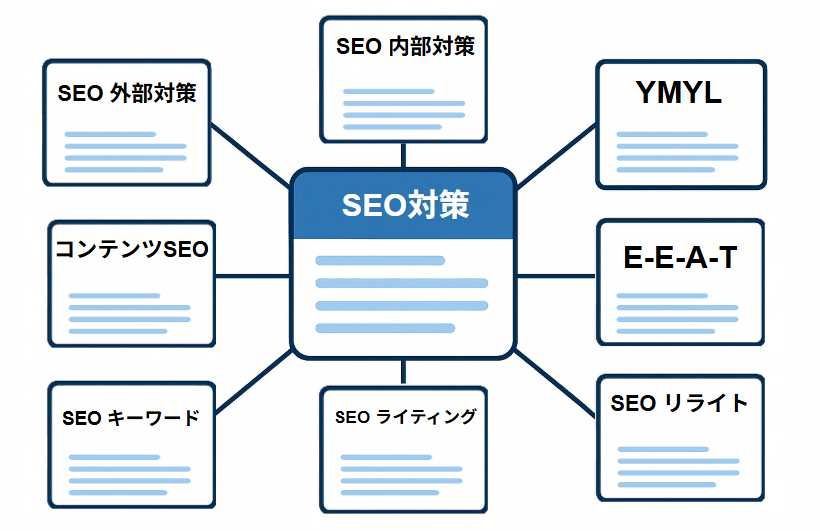

「SEO対策」をメイントピックにすると、「SEO 内部対策」や「seo 外部対策」、「コンテンツseo」などの関連キーワードを対策したページがクラスターコンテンツに該当します。

このように、クラスターコンテンツは、ピラーコンテンツで簡単に説明している内容を掘り下げ、より詳しく解説するページになります。

そして、同時にピラーコンテンツと内部リンクでつながっていることが重要です。

そうすることで、webサイトがテーマとするジャンルの専門性が高まるのと、ユーザーはメイントピックを深く掘り下げた情報を得ることができます。

ここからは、トピッククラスターを活用することで得られる具体的なメリットについてご紹介していきます。

トピッククラスターのメリット

ページ単体でSEO対策をするのではなく、複数のページをグルーピングしSEO対策を進めるトピッククラスター。 続いては、トピッククラスターを導入することでSEO上、どのようなメリットが得られるのかご紹介します。

ビッグワードやミドルワードでの上位表示が狙える

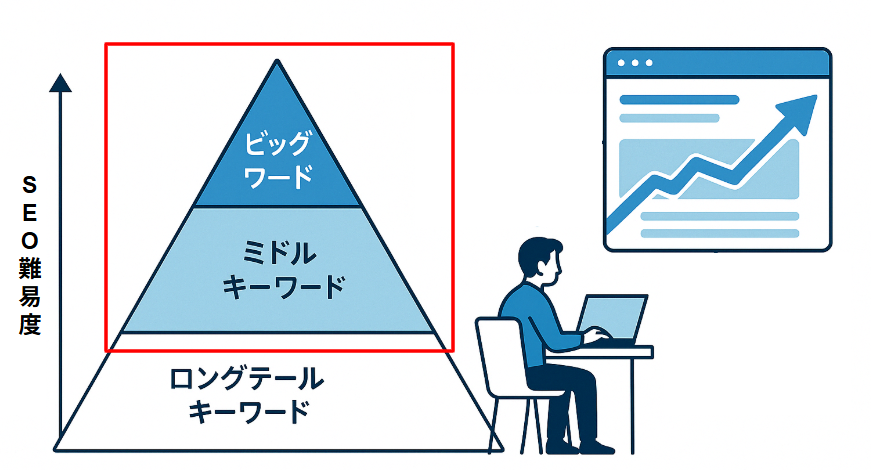

トピッククラスターの大きなメリットの一つは、ビッグワードやミドルワードといった検索ボリュームの多いキーワードでも、上位表示が狙えるようになる点です。

通常、ビッグワード(月間検索ボリュームが10,000以上)やミドルワード(月間検索ボリュームが1,000以上、10,000未満)は、多くの競合が存在するため、上位表示を狙うのは容易ではありません。

特にサイト立ち上げ初期や、SEO対策を始めたての状態では、なかなか太刀打ちできません。

そこで効果を発揮するのが、トピッククラスターによる戦略です。クラスターコンテンツからピラーコンテンツへ内部リンクを集中させることで、SEO評価がピラーコンテンツに集まりやすくなるのです。

これは、いわゆる「リンクジュース」という概念(リンク元からリンク先にSEO評価が受け渡される)が関係しており、クラスターコンテンツからのリンクによってピラーコンテンツが強化されるのです。

さらに、構造上「このページが中心的な情報です」と検索エンジンに明示できる点もSEO評価を高め上位表示を狙いやすくするポイントとなります。

このように、トピッククラスター構造によって、seo難易度が高いキーワードでも上位表示が狙えるようになります。

次は、ユーザー体験の向上がもたらす「ロングテールワードでの上位表示」について見ていきましょう。

ユーザー体験の向上によりロングテールワードの上位表示が狙える

メリットの2つ目はクラスターコンテンツで対策する「ロングテールキーワード」の上位表示が狙える点です。

この理由にはユーザー体験の向上が密接に関係しています。

例えば、ピラーコンテンツからクラスターコンテンツへ適切に内部リンクを設けることで、ユーザーは関心のある情報にスムーズにアクセスでき、自然な導線が完成します。

このような構造によって、ユーザーの滞在時間が伸びたり、CTA(Call To Action)のクリック率が上がったりするなど、ユーザー体験(ページエクスペリエンス)の向上に繋がります。

「ユーザーにとって有益なコンテンツ」と検索エンジンに判断されることが上位表示の要件となるため、結果として、ロングテールワードでの上位表示が狙えるようになるのです。

さらに、前述で解説したリンクジュースもあり、クラスターコンテンツからピラーページに渡されることで、ページ同士のSEO評価が連動しやすくなる点もあります。

次は、検索エンジンが重視する「専門性」の観点から、トピッククラスターのメリットを見ていきましょう。

検索エンジンに専門性をアピールできる(E-E-A-T強化)

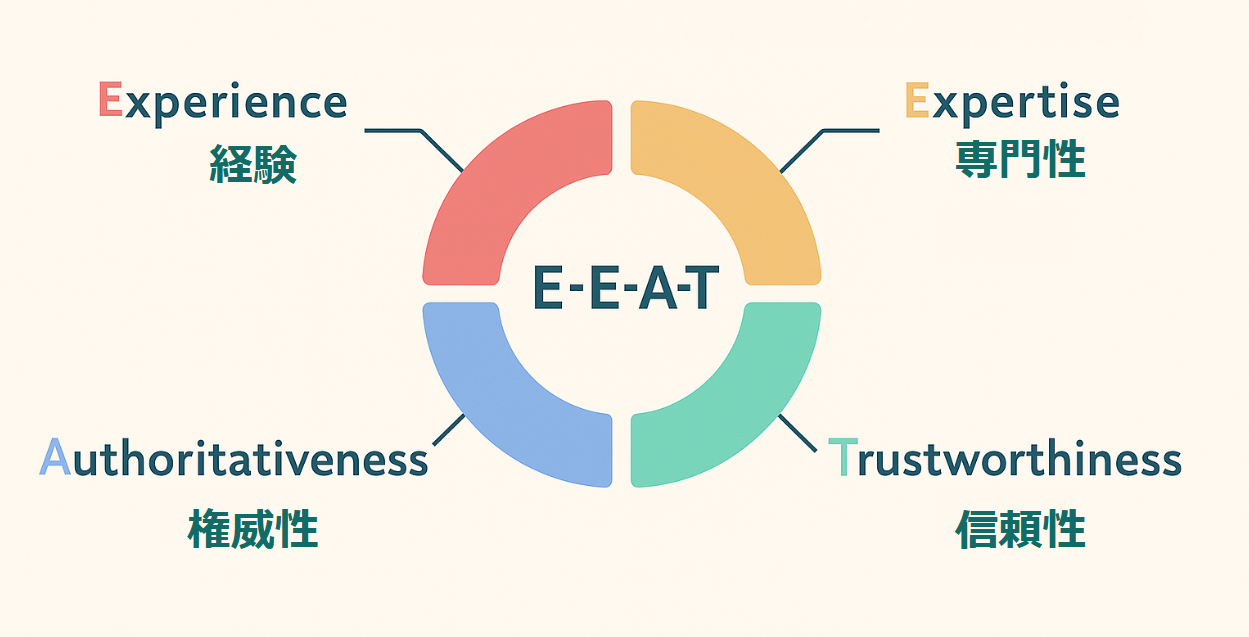

メリットの3つ目はwebサイトの専門性が高まり、SEOで重要なE-E-A-Tが強化できる点です。

- 経験(Experience):実際に体験したことに基づいた情報があるか

- 専門性(Expertise):その分野について十分な知識やスキルを持っているか

- 権威性(Authoritativeness):その分野での評価や実績があるか

- 信頼性(Trust):情報が正確で、信頼できるものか

Googleは近年、検索順位を決定する要素としてこの「E-E-A-T」を非常に重視しているため、コンテンツ内やwebサイトに必要な指標となっています。

そして、トピッククラスターを導入することは、1つのテーマに対して専門的かつ網羅的に発信できるため、「このサイトはその分野に詳しい」と判断されやすく、結果的にE-E-A-Tの評価向上につながります。

この評価が高まることで、順位が底上げされ、長期的にSEOに強いメディアが育っていきます。

次は、Googleが情報を正しく取得するための「クロール効率」について、トピッククラスターのメリットを見ていきましょう。

クロール効率が向上する

メリットの4つ目は、内部リンクによってコンテンツ同士が密接につながり、クロール効率が向上する点です。

トピッククラスターの戦略を取れば、Googleのクローラーはページ間の関係性を理解しやすくなり、巡回の効率が大幅に向上します。

特に小規模サイトの場合、コンテンツがあっても発見されないケースが多く、インデックス登録されないというリスクがあります。

そのためにも、トピッククラスターを取り入れ、クローラーにとってわかりやすいサイト構造にできれば、クロール漏れを防ぎ、インデックスの確実性を高めることができるようになります。

次は、よくあるSEOの落とし穴「カニバリゼーション」の回避について見ていきましょう。

カニバリを回避できる

5つ目のメリットは、カニバリを回避できる点です。

カニバリとは、同一のキーワードで複数のページが競合し合い、検索エンジンがどのページを優先すべきか判断できず、結果として順位が分散してしまう現象を指します。

無計画にコンテンツを量産した結果、同じ内容を扱うページが乱立し、SEOの効果を食い合ってしまうのです。

これらを解消するためにもトピッククラスターが役立ちます。

トピッククラスターでは、ピラーコンテンツとクラスターコンテンツであらかじめキーワードや役割が明確に分かれているため、自然とカニバリが起こりにくい構造になります。

これにより、ページの統合や削除といった余計な手間を防ぐだけでなく、狙ったキーワードで適切な評価を得やすくなるというメリットもあります。

続いては、トピッククラスターをどのように設計し、SEOに活かしていくのか、具体的な手順をご紹介します。

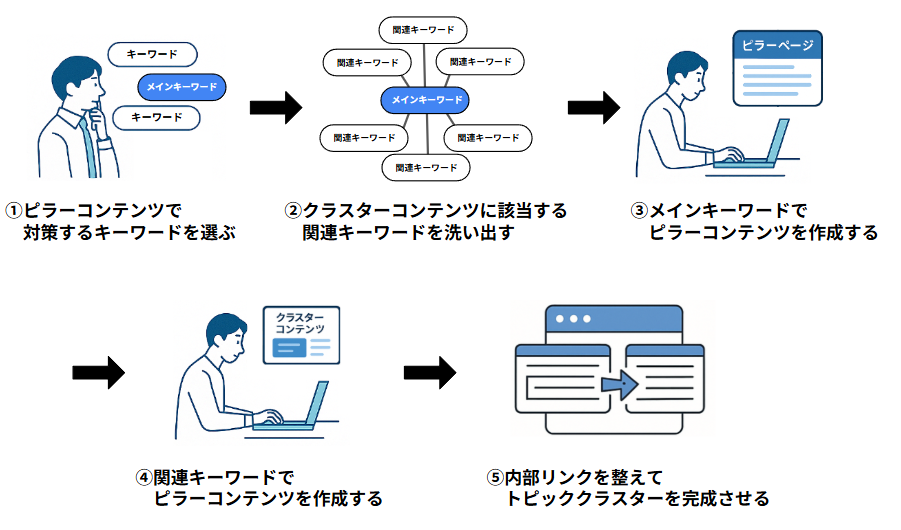

トピッククラスターを設計する5つのステップ

トピッククラスターとは何か、またそのメリットについて解説しました。 次は、実際にトピッククラスターを取り入れる方法をご紹介します。

ピラーコンテンツで対策するキーワードを選ぶ

まずは、トピッククラスターの核となる、ピラーコンテンツの対策キーワードを探していきます。

このキーワードを選ぶ際には、下記の重要な観点を押さえることが必要です。

| ピラーコンテンツのキーワードを決める4つの観点 | |

|---|---|

| 観点 | 説明 |

| 検索需要 | ピラーページは集客の中心になるページのため、1,000以上の検索ボリュームがあるキーワードを選ぶ。 |

| 包括性 | 特定のトピックを広く網羅する「ハブ」的な役割に適した、大枠のテーマを表すキーワードを選ぶ。 |

| 展開性 | 「〇〇とは」「〇〇の方法」「〇〇のメリット」など、関連するサブトピックを展開しやすいキーワードを選ぶ。 |

| 専門性 | 自社が信頼性をもって語れるテーマのキーワードを選ぶ。 |

上記の観点から、メイントピックになりそうなキーワードを選んでいきましょう。

メインキーワード選びは、トピッククラスター戦略を行う上で最重要なポイント。

メイントキーワードが変わると、クラスターコンテンツもガラッと変わり、戦略そのものが崩壊します。自社商材に関係のあるキーワードを調べ、その中から慎重に選び出しましょう。

次は、ピラーに紐づくクラスターコンテンツのキーワードをどのように選定するかを解説します。

クラスターコンテンツに該当する関連キーワードを洗い出す

ピラーコンテンツで対策するキーワードが決まったら、次はクラスターコンテンツの関連キーワードを洗い出します。

関連キーワードは、以下のツールを使うと簡単に見つけられます。

- Googleキーワードプランナー

- ラッコキーワード

- Ahrefs

また、上記ツール以外にも、当社が運営する「EmmaTools」では競合サイトを自動で分析し、関連キーワードを瞬時に調査することができます。

この作業はトピッククラスター全体の精度を左右する非常に重要な工程ですので、ツールを活用して可能な限り洗い出すようにしましょう。

ただし、よくあるミスとして、似たような関連キーワードを個別にページ化してしまい、結果として検索意図が重複し「カニバリ」を引き起こすパターンがありますので、注意が必要です。

たとえば、「コンテンツ作成」と「コンテンツ 作り方」など、意味合いが近いキーワードは1ページにまとめることを検討しましょう。

関連キーワードを一覧化し、検索意図の近いものはグルーピングすることで、無駄のないクラスター設計が可能になります。

続いては、選定したキーワードをもとに、ピラーコンテンツをどのように作成していきます。

メインキーワードでピラーコンテンツを作成する

関連キーワードを調べたら、いよいよメインキーワードでピラーコンテンツを作成していきます。

この段階では、メインキーワードに対する検索意図を正確に捉え、それに応える形でページを設計していく必要があります。

また、ピラーページでは、関連キーワードすべてを深掘りするのではなく、各テーマを簡潔に紹介するにとどめます。

そのうえで、詳細な説明が必要な部分には、クラスターコンテンツへの内部リンクを設置しましょう。

この「概要+誘導」の構造によって、ピラーページはあくまで全体像を伝える“入口”として機能し、ユーザーの回遊性や滞在時間を高める効果が期待できます。

次は、その誘導先となるクラスターコンテンツの作り方について説明します。

関連キーワードでクラスターコンテンツを作成する

続いて、関連キーワードごとにクラスターコンテンツをそれぞれ作成します。

クラスターコンテンツは、ピラーで触れたサブテーマをより詳細に、かつ専門的に掘り下げる記事です。

そのため、検索意図が明確であることが多く、ユーザーの疑問を的確に解消する内容でなければなりません。

たとえば「SEO タイトル 書き方」というキーワードであれば、実際のタイトル事例、テンプレート、注意点などまで網羅し、深く解説する必要があります。

トピッククラスターではピラーの役割が注目されがちですが、実際にはクラスターコンテンツの品質もSEOに大きく影響します。

1つ1つのクラスター記事を、単独でも検索上位を狙えるレベルのコンテンツに仕上げることが、トピッククラスター成功の鍵となります。

最後に、全体をつなぎ合わせる「内部リンクの設計」について解説します。

内部リンクを整えてトピッククラスターを完成させる

ピラーコンテンツとクラスターコンテンツの作成が完了したら、内部リンクを整えてトピッククラスターを完成させます。

内部リンクを貼ることで、ピラーコンテンツとクラスターコンテンツに結び付きが生まれ、メインキーワードに関する情報を複数のコンテンツで網羅させていることを検索エンジンに伝えることができます。

しかし、むやみやたらに内部リンクを設置すればいいという訳ではなく、重要なのが「関連性」と「自然さ」です。

特に、ピラーコンテンツ内でH2やH3見出しに該当するトピックがある場合、その見出し内にクラスター記事への内部リンクを自然な文脈で挿入するのが理想です。

また、「こちら」や「詳細」などの曖昧なアンカーテキストではなく、「SEO内部対策の方法はこちら」など、リンク先の内容がわかる表現を使うことも重要です。

こうして内部リンクのネットワークができれば、トピッククラスターの完成です。

トピッククラスターを用いたSEO戦略の具体例

今ご覧いただいているEmmaMagazineでも、トピッククラスター戦略を取り入れています。

「SEO」についてのピラーコンテンツに「SEOとは?SEO対策の基礎知識や上位表示の方法を初心者にもわかりやすく解説」を選び、クラスターコンテンツでは以下のキーワードに関する情報をご紹介しています。

ピラーコンテンツの「SEO対策」の記事ではSEO対策について基礎知識を広く浅く解説し、関連する情報については深く解説したクラスターコンテンツを作成し、内部リンクで繋いでいます。

そうすることで、「SEO」というキーワードで対策したページの評価を高めつつ、当社サイトがSEOというジャンルでの信頼を高める施策となります。

トピッククラスター戦略を進める上での注意点

難易度の高いキーワードを上位表示させられるトピッククラスターは、SEO対策を進める上でおすすめの戦略です。

しかし、施策を進めていく上で注意しなければならないポイントもあるので、解説しておきます。

クラスターコンテンツから考えない

トピッククラスターを構築する際に、いきなりクラスターコンテンツから着手するのはおすすめできません。

その最大の理由は、全体構造のブレにつながるためです。クラスターコンテンツは、本来ピラーコンテンツを補足し、関連テーマを深掘りする役割を持っています。

その「中心軸」となるピラーページが存在しないままクラスター記事だけを作ってしまうと、どの記事がどのテーマに属するのか曖昧になり、コンテンツ全体に統一感が欠けてしまいます。

さらに、内部リンクの設計においても非効率となります。ピラーコンテンツにリンクを集める構造を作ることで、検索エンジンに「このページが中核である」と伝えることができますが、ピラーが後回しではリンク先が不在となり、再構築の手間が発生します。

また、ピラーのないクラスター群は、検索エンジンから「断片的な情報の集まり」と判断されやすく、専門性や網羅性が評価されにくくなります。

ユーザー体験の観点でも、全体像がつかめない構成では回遊性が下がり、離脱率が高まります。トピッククラスターを正しく機能させるには、まずピラーコンテンツから作成を始めましょう。

続いては、内部リンクに関する注意点をご紹介します。

むやみに内部リンクを設置しない

2つ目の注意点は、むやみに内部リンクを設置しないことです。

トピッククラスターでは、ピラーコンテンツとクラスターコンテンツを内部リンクでつなぐことで、情報の網羅性を高め上位表示を狙います。

クラスターコンテンツの中にはピラー以外のコンテンツとも関連性を持つ場合があり、そうした記事同士をリンクすること自体は問題ありません。問題となるのは、検索順位を上げたいという目的だけで、関係性の薄い記事同士を無理にリンクしてしまうケースです。

トピックの整合性がないままリンクを張ってしまうと、ユーザーにとっても検索エンジンにとっても混乱の原因になります。

Googleのガイドラインでも、「1ページあたりのリンク数は妥当な数に抑える」と明記されており、貼り過ぎるとSEOに悪影響が出ます。

トピッククラスター戦略を進める際は、無駄な内部リンクを貼らず、本当に必要なリンクのみにしましょう。

低品質なコンテンツを作成しない

3つ目の注意点は低品質なコンテンツを作成しないことです。

これはピラーコンテンツにもクラスターコンテンツにも共通して言える基本中の基本です。

たとえば、ピラーコンテンツで検索キーワードを詰め込みすぎたり、ユーザーの検索意図から外れた内容になっている場合、せっかくトピッククラスターを構築しても、SEO評価されません。

また、注意点でもお話した通り、クラスターコンテンツの質が低ければ、そのコンテンツが上位表示されないだけでなく、トピッククラスター全体、延いては自社サイトそのものの評価を下げる可能性もあります。

特にクラスター記事は数が多くなるため、1本ずつキーワードの検索意図を分析し、的確に反映させる必要があります。

1記事ごとのクオリティを高く保つためにも、ユーザーの疑問を解消できる、独自性と実用性のあるコンテンツづくりを心がけ、トピッククラスターを成功に導きましょう。。

まとめ

トピッククラスターは、ピラーコンテンツとクラスターコンテンツを内部リンクでつなぎ、SEO効果を高める戦略です。

この構造を正しく設計することで、ビッグワードやロングテールキーワードの上位表示が狙えるだけでなく、E-E-A-Tの強化、カニバリの回避、クロール効率の向上といった数々のメリットが得られます。

一方で、正しい順序で設計を進めなかったり、関連性のない内部リンクを乱用したり、低品質なコンテンツを量産してしまえば、逆に検索順位の低下を招く恐れもあるため、戦略的かつ丁寧な運用が必要です。

ピラーコンテンツを起点にキーワードを設計し、それに沿ったクラスターコンテンツを高品質に作成し、適切に内部リンクでつなぐ。

この一連の流れが、SEOで成果を出すための王道であり、本質といえるでしょう。

もし、高品質な記事作成ができない、効率化したいという場合は、AI×SEOライティングツールの「EmmaTools(エマツールズ)」がおすすめです。

EmmaToolsでは、競合サイトを自動分析して関連キーワードを自動抽出したり、初心者でも上位表示が狙える記事の作成できます。

無料トライアルもお試しいただけるため、ご興味がある方は、ぜひお試しください。