「コンテンツを頑張って書いているのに、なかなか検索順位が上がらない……」

そんな悩みを抱えていませんか?

SEO対策をしているのに検索順位が上がらない場合、改善すべき点は膨大に存在します。

しかしながら、検索順位が上がらない原因を知り、それぞれの要因ごとに施策を打てば検索順位を上げることが可能になります。

この記事を読めば、自社サイトの検索順位が上がらない理由と、今すぐ取り組める改善策が明確になります。

SEO初心者の方から、施策を見直したい中上級者の方まで、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- 1 検索順位が上がらない理由

- 2 検索順位が上がらない要因や対策

- 2.1 ペナルティを受けている

- 2.2 著作権を侵害している

- 2.3 低品質コンテンツが存在している

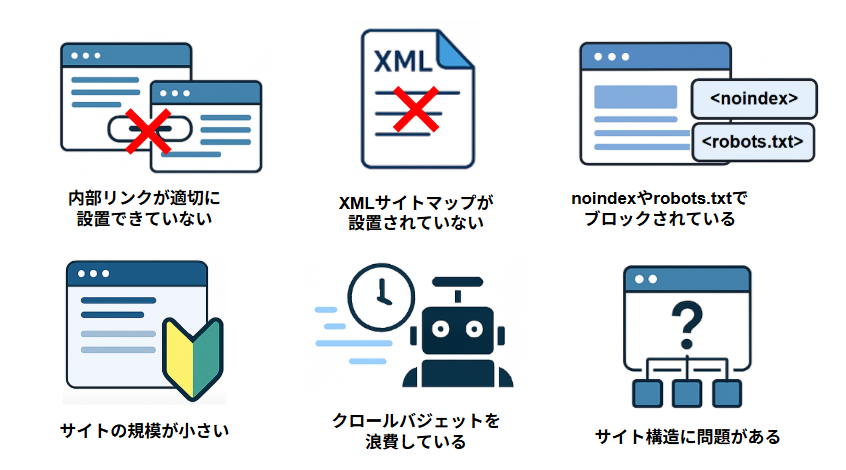

- 2.4 クロールやインデックスがされていない

- 2.5 内部リンクが適切に設置できていない

- 2.6 XMLサイトマップが設置されていない

- 2.7 noindexやrobots.txtでブロックされている

- 2.8 サイトの規模が小さい

- 2.9 クロールバジェットを浪費している

- 2.10 サイト構造に問題がある

- 2.11 対策キーワードが適切に選定できていない

- 2.12 良質なコンテンツが作成できていない

- 2.13 タイトルや見出し構成が最適化されていない

- 2.14 重複コンテンツが存在している

- 2.15 リライトができていない

- 2.16 専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)が不足している

- 2.17 ユーザー体験が悪い(モバイル非対応・表示速度が遅い)

- 2.18 コンテンツの独自性が低い

- 2.19 良質な被リンクが少ない

- 2.20 競合サイトとの相対評価で負けている

- 3 検索順位が上がらない場合はツールやコンサルティングを活用しよう

- 4 まとめ

検索順位が上がらない理由

原因を闇雲に探るのではなく、このあと解説する「検索結果に表示されるまでの過程」を元に、自サイトがどの段階でつまずいているのかを見極めることが、検索順位を上げるうえでの基本となります。

検索結果に表示されるまでの過程

検索順位が上がらない理由は、検索結果にでるまでに、いずれかの過程でつまずいているためです。

まずは検索エンジンがどのようにして、検索順位を決め、検索結果に表示しているか知っておきましょう。

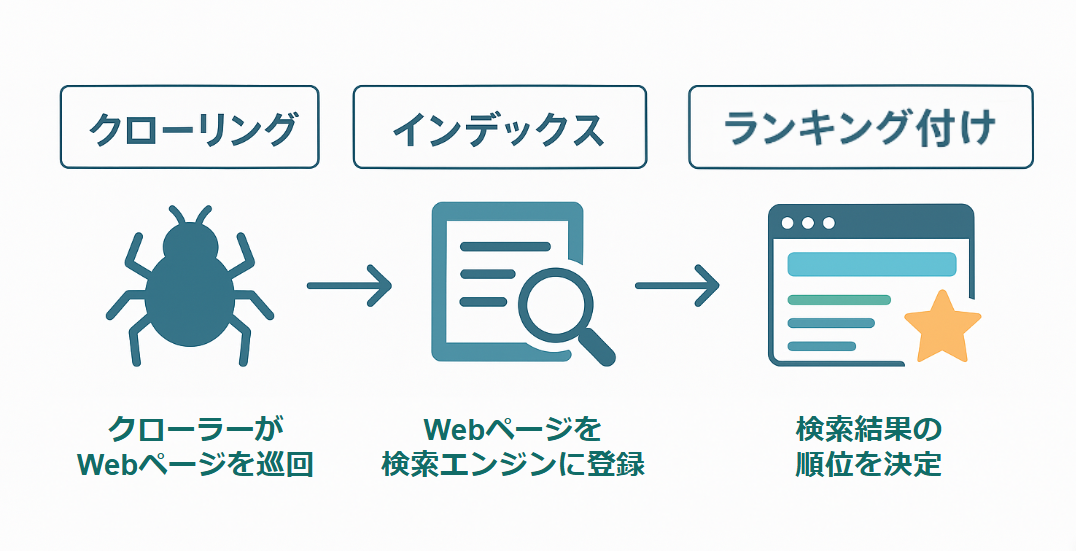

検索エンジンは、Webページを評価する際に3つのステップを経ています。

それが「クロール(発見)」「インデックス(保存)」「ランキング(順位付け)」です。

| 検索結果に表示されるまでの3つのステップ | |

|---|---|

| ステップ | 詳細 |

| クロール(発見) | 検索エンジンのロボット(クローラー)が、インターネット上のページを巡回して新しいページや更新されたページを見つける工程。 |

| インデックス(保存) | クロールしたページの内容を分析して、Googleのデータベースに保存する工程。これにより、検索結果に表示される候補となる。 |

| ランキング(順位付け) | インデックスされたページの中から、ユーザーの検索キーワードに最も合うページを、評価基準を元に順位付けして検索結果に表示する工程。 |

このうち、どれかひとつでも正常に機能していなければ、検索順位が上がらない、あるいは順位が低いままとなる原因になります。

検索順位が上がらないと感じたときは、まずこの評価プロセスのどこで滞っているのかを明確にすることが重要です。

次は、検索順位を決定する最終段階「ランキング」における評価基準の複雑さについて解説します。

検索順位の評価基準が複雑

検索順位は、単純なルールで決まるものではありません。 Googleは200以上のランキング要素をアルゴリズムに組み込み、非常に多角的な視点でコンテンツやサイトをSEO評価しています。

2026年現在の検索結果(SERP)は、従来の「10本の青いリンク」だけで構成されるとは限らず、AI Overviews(AIによる要約回答)などの表示によって、「順位が上がったのにクリック(流入)が増えない」という状況も現場では普通に起こります。

そのため「検索順位が上がらない」という悩みは、(1)順位が上がらないだけでなく、(2)順位はそこまで変わらないのにCTR(クリック率)が落ちている/(3)順位は上がっているのにSERP機能によりクリックが分散しているといった可能性も含めて切り分ける方が、遠回りしにくいです。

最初の一歩としては、Google Search Consoleで「クエリ別」「ページ別」に、表示回数・CTR・平均掲載順位をセットで見て、“順位の課題”なのか“CTRの課題”なのかを先に判断すると打ち手がブレにくくなります。

この仕組みはブラックボックス化されており、具体的な順位決定のロジックは公開されていません。

つまり、「これをすれば必ず順位が上がる」という明確な正解が存在しないため、検索順位がなかなか上がらないのです。

検索順位が上がらない要因や対策

続いては、これらの過程を元に検索順位が上がらない具体的な要因や、そもそもやってはいけないマイナス評価になる要因を解説します。

原因をプロセスごとに切り分けて考えることで、対策の優先順位が明確になり、効率的なSEO改善が可能になります。

ペナルティを受けている

ペナルティとは、Googleのスパムポリシーに違反した場合に科される制裁措置のことで、検索順位の大幅な低下やインデックス削除など、深刻な影響を及ぼします。

具体的には、下記のような行為がペナルティの危険性があります。

- キーワードを過剰に詰め込んだコンテンツ(キーワードスタッフィング)

- 他サイトからの無断コピーや重複コンテンツの使用

- ユーザーに見せず検索エンジンだけに見せるクローキング

- 背景と同じ色でテキストを表示するなどの隠しテキストや隠しリンク

- 無関係なサイトから大量にリンクを集めるリンクスパム

- コメント欄や掲示板へのスパムリンク投稿

- 自動生成された意味不明なコンテンツの大量公開

- フィッシングやマルウェアなど危険なページへの誘導

- リダイレクトを使ってユーザーを欺く手法

- ランキング操作を目的とした大量の相互リンクや有料リンク購入

引用元:https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies?hl=ja

これらはユーザーの利便性を損ない、検索結果の質を下げるため、Googleは自動・手動の両方でペナルティを科す体制を整えています。

万が一、手動ペナルティを受けた場合にはGoogle Search Consoleで通知が届くため、一度確認してみましょう。

2026年現在では、「自動生成=意味不明」というよりも、生成AIの普及により、文章は自然でも“新しい価値がない(薄い)コンテンツを大量生成する”形のスパムが問題になりやすいと考えられています。

そのため、上記のスパム例はそのまま押さえつつ、実務では「自動生成された意味不明なコンテンツ」を、次のような“現代的な実態”として捉えてチェックするのがおすすめです。

・AI等で大量生成された、ユーザーに新たな価値(一次情報・独自検証・具体手順・比較材料)を提供しない低品質コンテンツ(大量生成スパム)

さらに、2024年以降のスパムポリシーでは、次の3つの観点が“代表的な類型”として重要度が上がっています。

・価値のないコンテンツの大量生成(Scaled content abuse)

・期限切れドメインの悪用(Expired domain abuse)

・サイトの評判の悪用(Site reputation abuse:いわゆる寄生SEO)

これらは、コンテンツ単体の品質だけでなく、「作り方」「配置の仕方」「ホストサイトの評価の使い方」まで含めてマイナス評価の対象になり得るため、2026年現在では“やってはいけない要因”として優先的に点検する価値があります。

著作権を侵害している

Web上で公開されるコンテンツは、すべて著作権の保護対象となっており、他者の画像・文章・動画などを無断で使用している場合には、Googleから著作権侵害と見なされ、検索順位の大幅な低下やページの削除といった措置を受ける可能性があります。

また、引用であっても出典の明示や正当な使用ルールを守らなければ、違反と判断される可能性があります。

具体的には、第三者が自身の著作物を無断で使用していると判断した際には、DMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく削除リクエストができ、Googleへ通知がいく形となります。

著作権侵害はユーザーの信頼を損ねるだけでなく、法的トラブルにも発展しかねません。

検索順位が上がらない状況を回避するためにも、オリジナルコンテンツの制作と、正しい著作権の知識をつけるようにしましょう。

次は、品質面での問題がどのように評価に影響するか、「低品質コンテンツ」の観点から見ていきましょう。

低品質コンテンツが存在している

低品質コンテンツの特徴としては、内容が極端に薄い、他サイトのコピーで構成されている、検索意図とずれている、広告ばかりで読みづらい、などが挙げられます。

検索エンジンは、ユーザーの検索意図を満たす高品質なコンテンツを検索上位に表示することを目的としているため、低品質なコンテンツは、検索順位が上がらない要因となります。

検索順位が上がらない場合は、低品質コンテンツがないか確認し、発見した場合には即座にリライトの対応をおこなっていきましょう。

次は、検索結果に表示されるまでの過程にフォーカスして、検索順位が上がらない要因を解説します。

クロールやインデックスがされていない

前述の通り、検索順位を決定するには、「クロール(発見)」「インデックス(保存)」という工程が必要です。

そのため、検索順位が上がらない原因の1つに、クロールやインデックスの工程でそもそもページが検索エンジンに認識されていない、といった要因があります。

内部リンクが適切に設置できていない

検索エンジンはこの内部リンクをたどって、サイト内のページを効率的に発見していきます。

そのため、適切な内部リンクが設置されていないと、重要なページがクローラーに見つけてもらえず、インデックスされないまま放置されてしまう可能性があります。

クロールを促すためにも、記事を公開する際やリライトする際には、内部リンクの観点を持ち、積極的に設置するようにしましょう。

ただし、内部リンクは「とにかく設置すれば良い」というものではありません。リンク先のページと内容的に関連性があること、そしてリンクを貼る文脈に自然に溶け込んでいることが重要です。

また、アンカーテキストにも注意が必要です。「こちら」や「詳細」などの曖昧な表現ではなく、リンク先の内容が具体的にイメージできるキーワードを使うことで、検索エンジンもユーザーもリンク先の意図を正しく理解できます。

次は、検索エンジンにサイト構造全体を伝える「XMLサイトマップ」の役割についてご紹介します。

XMLサイトマップが設置されていない

特に、階層が深いページや内部リンクからアクセスしにくいページは、XMLサイトマップがなければクローラーに見つけてもらえない可能性があります。

つまり、XMLサイトマップを設置することで、すべての重要なページをインデックス対象として通知できるようになるということです。

次は、意図せず検索エンジンにブロックをかけている設定「noindex」や「robots.txt」について見ていきます。

noindexやrobots.txtでブロックされている

例えば、ページのmetaタグに「noindex」が指定されていれば、そのページは検索結果に表示されません。

また、robots.txtにて「Disallow」を設定していると、クロールそのものがブロックされてしまいます。

意図せずこれらの設定が適用されていると、クロールやインデックスがブロックされ、いくら良質なコンテンツを作成しても検索結果には表示されなくなります。

検索順位を上げるためにも、公開すべきページにはnoindexを設定していないか、robots.txtで必要なディレクトリが除外されていないか、定期的に確認しましょう。

次は、サイトの規模が小さいことによるインデックスの遅れについて解説します。

サイトの規模が小さい

例えば、新規サイトや小規模なサイトは、検索結果に出るまでに3〜6カ月かかるケースも少なくありません。

というのも、小規模のサイトは情報の発信量が少ないため、検索エンジンがページを発見する術(すべ)が限られてしまい、クロールがなかなかされない状態が続く傾向にあります。

(※大規模なサイトであれば、被リンクや内部リンクが多く、発見される術が沢山あるのと逆のことです。)

こうした場合は、地道に良質なページを増やしつつ、内部リンクやXMLサイトマップの整備によってクロールの効率化を図ることが重要です。

次は、クローラーの巡回リソースに関する課題である「クロールバジェットの浪費」について説明します。

クロールバジェットを浪費している

Googleは無限に全ページをクロールできるわけではなく、限られたリソースの中で、優先順位をつけながら巡回を行っています。

このクロールバジェットが、品質の低いページや重複コンテンツなどで消費されてしまうと、重要なページにクローラーが到達しにくくなります。

その結果、本来インデックスされるべきページが見逃され、検索順位が上がらないというリスクが生じるのです。

対処方法としては、不要なパラメータ付きURLや、重複するコンテンツを放置せず、クローラーが効率よく巡回できる環境を整えることが重要です。

次は、クローラーにとって重要な「わかりやすいサイト構造」について解説します。

サイト構造に問題がある

これが複雑で分かりにくい場合、検索エンジンのクローラーが効率的に巡回できなくなります。

特に、深い階層にあるページやリンクの少ないページは、クローラーに発見されにくく、インデックスされないまま放置されることもあります。

また、ナビゲーションが不明確だと、ユーザーが目的の情報にたどり着けず、ユーザー体験も悪化するという影響もあります。

このような状況を避けるためには、トップページから主要コンテンツへ2〜3クリック以内で到達できるように構成を見直すことがポイントです。

そうすることで、クローラーの発見が容易になり、検索順位を上げるきっかけになるのです。

対策キーワードが適切に選定できていない

対策キーワードはSEOにおいて非常に重要であり、成功を左右する作業と言っても過言ではありません。

例えば、対策キーワードには、情報収集を目的とした「Knowクエリ」、何か行動を起こしたい「Doクエリ」、購入を検討している「Buyクエリ」、特定サイトへアクセスする「Goクエリ」があります。

もし仮に、Goクエリを対策キーワードにするのであれば、サービスページでの対策が適しているため、コラム記事を作成しても、ユーザーの検索意図と合わず、検索順位を上げることはできません。

このようなケースを回避するためにも、対策キーワードを実際に検索し、検索上位に表示されているページのタイプを確認してから、それに合ったコンテンツを作成することが不可欠です。

次は、上位表示に欠かせない「良質なコンテンツ」の基準を見ていきましょう。

良質なコンテンツが作成できていない

というのも、検索エンジンは、ユーザーの検索意図とマッチしたコンテンツを一番高く評価しています。

そのため、キーワードに関連する情報をただ網羅するのではなく、ユーザーが本当に知りたい情報に深く切り込んだ解説や具体例がないと、検索順位が上がらない要因となります。

ユーザーの課題や悩みを明確に解決できる構成になっているかを常に意識しながら、コンテンツを設計していきましょう。

続いて、タイトルや見出しの最適化についてご紹介します。

タイトルや見出し構成が最適化されていない

そのため、対策キーワードが含まれていない、あるいは見出し構造が不明瞭だと、検索エンジンがページの全体像を把握できず、正しく評価できなくなります。

これにより、検索順位が上がらない要因となってしまいます。

タイトルには、ユーザーの検索意図を意識したキーワードを盛り込み、思わずクリックしたくなるようなキャッチーなものを設定するようにしましょう。

また、見出しの構成にも対策キーワードを盛り込みつつ、正しい構造でh2~h4タグを設定することが重要です。

次は、知らないうちに評価を落としてしまう「重複コンテンツ」のリスクについて見ていきましょう。

重複コンテンツが存在している

重複コンテンツが存在する場合、検索エンジンはどのコンテンツを評価すればいいか分からなくなり、SEO評価が分散される可能性があります。

これにより、検索順位が上がらない要因となってしまいます。

重複ページがある場合は、canonicalタグの活用やリライトによって、評価を1つのURLに集約することが大切です。

続いては、評価を高め続けるために欠かせない「リライト」について解説します。

リライトができていない

もし公開しているコンテンツの情報が古いままだと、コンテンツに訪れたユーザーにとって不利益となり、その結果、検索順位が下がる要因となります。

また、競合がSEO対策を進め、最新の情報を公開していれば、自ずと自社のコンテンツが負けてしまい、検索順位が下がる要因となってしまいます。

検索順位を上げるためにも、定期的なリライトによって、ユーザーのニーズに寄り添い、情報の鮮度と正確性を保つことが大切です。

2026年現在では、「役に立たない/独自性が薄い/検索エンジン向けに作られたように見える」コンテンツを下げる考え方が、より広い評価システム(コア)に組み込まれて運用されている前提で捉えるのが実務的です。

そのため、リライトは単なる“情報更新”だけでなく、一次情報(自社の実測データ、体験、独自の検証、事例)・比較検討に必要な具体・読後に行動できる手順・読者の不安の解消など、「読者の課題を解決して終わる」状態まで磨くことが、2026年現在の改善としてより強く効きやすくなっています。

次は、Googleの評価基準として重要視されている「E-E-A-T」について見ていきましょう。

専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)が不足している

- 経験(Experience):実際に体験したことに基づいた情報があるか

- 専門性(Expertise):その分野について十分な知識やスキルを持っているか

- 権威性(Authoritativeness):その分野での評価や実績があるか

- 信頼性(Trust):情報が正確で、信頼できるものか

Googleはこの要素をもとに、コンテンツやwebサイトがどれだけ信頼できるかを評価しているため、E-E-A-Tが満たされていない場合には、検索順位が上がらない要因となります。

特にYMYL(Your Money Your Life)と呼ばれる金融・健康・法律などの分野では、E-E-A-Tの欠如が致命的な順位低下につながることもあります。

E-E-A-Tの強化は一朝一夕ではできないため、コツコツと高評価なサイトや公的機関からの被リンク獲得をしたり、執筆者/監修者情報の掲載をしていきましょう。

2026年現在では、E-E-A-Tは「それ自体が単独のスコアとして直接順位を決める」というよりも、信頼性を示すシグナル(著者の実在性、情報の検証可能性、責任の所在、一次情報、評判など)を総合的に強めるための“概念(考え方)”として捉えると、より正確です。

そのうえで実務的に重要度が増しているのが、いわゆる 「Who(誰が書いたのか)」 をユーザーにも検索エンジンにも明確に伝えることです。

たとえば、

・記事内の執筆者・監修者表記だけでなく、著者プロフィールページ(経歴、専門領域、実績、編集方針など)への導線を整える

・著者・組織の情報を、ページ構造(サイト内ナビ・フッター・会社情報)でも一貫させる

・必要に応じて、著者情報や組織情報を 構造化データで補強し、解釈のブレを減らす

といった“実装・保守レイヤー”の整備が、2026年現在では説得力を大きく底上げします。特にYMYL領域では、内容が正しくても「誰が、どの責任で書いたか」が曖昧だと信頼性の担保が弱く見えやすいので、E-E-A-T強化は“表記”と“構造”の両面で行うのが効果的です。

次は、ページの読み込み速度やモバイル対応など、ユーザー体験が悪いことによる順位低下のリスクについて解説します。

ユーザー体験が悪い(モバイル非対応・表示速度が遅い)

その代表的な要素が、モバイルフレンドリーへの対応とページの表示速度です。

| モバイル対応と表示速度の解説 | |

|---|---|

| モバイルフレンドリー | パソコン画面用に作成されたWebページを、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末でも快適に閲覧できるよう対応すること。 |

| ページ表示速度 | ページに訪れたユーザーがページを表示するまでの速度を示す用語。 |

Googleはユーザーファーストを掲げているため、モバイル端末に最適化されていないページや画像の読み込みが遅いページは、検索順位が上がらない要因となります。

これらを改善するためにも「PageSpeed Insights」などのツールを活用し、改善を進めましょう。

次は、検索エンジンが重視する「独自性」の重要性についてご紹介します。

コンテンツの独自性が低い

自社だからこそ発信できる視点や実体験、一次情報を盛り込むことが、検索エンジンにとっての「オリジナリティの証明」になります。

また、専門家の監修や引用元の明示も、独自性の補強につながります。

競合と似たような内容であっても、角度を変えた切り口や実例によって、独自の価値を生み出す工夫をして差別化をしていきましょう。

次は、SEOにおける古典的かつ今なお重要な要素「被リンクの質」について解説します。

良質な被リンクが少ない

Googleはこの被リンクの「質」と「量」を評価指標の一つとしており、「page Rank」という概念で今でも基準に位置付けられています。

具体的に「質」とは、リンク元サイトとの関連性が高いリンクや権威性の高いサイト(専門性の高いメディアや公的機関、業界団体など)からのリンクを指し、「量」とはその数を指します。

そのため、良質なリンクが少ないサイトは評価基準が満たせず、検索順位が上がらない要因となるのです。

良質な被リンクを得るためにも、他サイトから引用・紹介されやすい、高品質でオリジナルなコンテンツを継続的に発信していくことが重要です。

最後に、検索順位を決めるのは「絶対評価」ではなく「相対評価」であるという点についてご説明します。

競合サイトとの相対評価で負けている

たとえ自社サイトが一定の基準を満たしていたとしても、競合がさらに質の高いコンテンツを発信していたり、強力な被リンクを持っている場合には、検索結果で上位を奪われることになります。

そのため、自サイトだけを見て施策を進めるのではなく、常に競合サイトの動向をモニタリングし、自社がどこで劣っているのかを分析・改善していくことが検索順位が上げるために重要になります。

検索順位が上がらない場合はツールやコンサルティングを活用しよう

特に、web上で発信されている成功事例は、あくまでもサイトの規模や社内のリソースが当てはまったからであり、鵜呑みにしても検索順位が必ず上がるという訳ではありません。

そのため、ある程度のSEO対策は実行したけど、なかなか順位が上がらない、、、という方にはSEOツールやコンサルティングの活用が有効な場合もあります。

例えば、SEOツールを活用すれば、検索順位を上げるために必要な改善点を瞬時に洗い出せたり、競合と比較して負けている要素を洗い出すことができます。また、SEOのプロフェッショナルによるコンサルティングを受ければ、サイトの構造改善や戦略設計まで踏み込んだアドバイスを得ることが可能です。

「何から着手すればよいかわからない」といった場面では、外部の視点を取り入れることで道筋が明確になることも多いです。

そこで本記事を読んでいる方に是非おすすめなのが、コンテンツのSEO品質や改善ポイントがチェックできる「EmmaTools」です。

EmmaToolsを使えば、初心者の方でも簡単に、SEOで上位表示が目指せるコンテンツ作りができます。

無料トライアルを用意しているので、ぜひ気軽にお試しください。

行き詰まったと感じたら、一度ツールや外部の視点を取り入れることも検討してみましょう。

まとめ

そのため、まずは現状を正しく分析し、プロセスごとに問題点を切り分けて対策を講じていくことが求められます。

また、SEOは短期間で劇的に効果が出る施策ではありません。

検索エンジンの仕組みや評価基準を正しく理解し、ユーザーにとって価値あるコンテンツ作りを地道に続けていくことが、検索順位を上げることにつながります。

マイナス要因を排除し、競合との差分を埋め、継続的な改善と運用を行うことが、検索順位を上げるための王道であり、最も確実な方法です。

2026年現在は、検索結果の見え方(SERP機能)が変わり、“順位が上がる=流入が増える”が常に成り立つとは限りません。 そのため、順位改善に加えて、Search ConsoleでCTRや表示機会の変動を丁寧に見ながら、見出し・スニペット・一次情報の強化など「クリックされる理由」「引用される理由」を同時に作っていくのが現実的です。

ぜひ今回ご紹介した考え方やステップを参考に、自社サイトのSEO戦略を見直し、成果につながる運用へとつなげていきましょう。

当サイトでは、上位表示が目指せるライティングツール「EmmaTools」を提供しています。

EmmaToolsでは、対策キーワードに対する競合他社のWEBページを分析し、上位表示しやすい記事の基準をスコアで可視化できます。

無料トライアルもお試しいただけるため、ご興味がある方は、ぜひお試しください。