「SEO対策をしても、なかなか検索順位が上がらない」「SEO記事がCVや集客につながらない」とお悩みの場合、キーワード選定が適切にできていない可能性があります。

本記事では、SEOツールの提供やWebメディア運営を行っている当社がキーワード選定のやり方とポイントと注意点を解説します。

さらに、キーワード選定や調査に役立つおすすめツールやキーワードを入れるコツと注意点も紹介するので、SEO対策にお悩みがある方はぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

SEOにおけるキーワードとは

SEOにおけるキーワードとは、ユーザーが検索すると想定される語句のことです。

例えばSEOに関するものは、「SEO対策とは」「SEO対策 やり方」「seo 初心者 本」などが挙げられます。

このようなキーワードは、サイト運営者やマーケティング担当者が、ユーザーの検索を想定してコンテンツや広告を作成する際の軸となるでしょう。

本記事で解説する「キーワード選定」とは、ユーザーが検索する可能性のあるSEOキーワードをリサーチし、そのなかから自社の商材やテーマと適したものを選び出す作業のことです。(※キーワード選定で決まったキーワードは「対策キーワード」という呼び方もします。)

SEOキーワード選定の事前準備

スムーズにSEOキーワード選定を進めるために、必要な事前準備を解説します。

①キーワードの種類と分類を抑えておく

SEOキーワード選定の前に抑えておきたいのが「キーワードの種類」と「検索クエリの分類」です。

「検索クエリ」とは、ユーザーが検索エンジンで調べ物をする際に入力する単語や文章のこと。

キーワードとほぼ同じですが、具体的な違いは「主語(使用者)」で、SEOにおけるキーワードは「マーケターから見たユーザーが検索する際に使用するであろう語句」であるのに対し、検索クエリは「実際にユーザーが入力する語句」という明確な違いがあります。

以下の例のように、検索クエリは文章になることもあります。

| 検索クエリとキーワードの違い | |||

|---|---|---|---|

| 種類 | 使用者 | 意味 | 例 |

| 検索クエリ | ユーザー | 検索エンジンにユーザーが入力する言葉 | 「東京でおすすめの夜景スポット」 「東京 夜景 おすすめ」 |

| キーワード (SEO対策) |

マーケター | ユーザー検索意図を調べるための言葉 | 「東京 夜景スポット おすすめ」 「東京 夜景 名所」 |

キーワードの種類と検索クエリの分類の特徴を押さえておくことで、適切なキーワード選定がやりやすくなるでしょう。

関連記事:検索クエリとは?キーワードとの違いや種類、調べ方をわかりやすく紹介

キーワードの3種類

SEOキーワードは、ひと月でユーザーにどれほど検索されたかを示す「月間検索ボリューム」によって、3種類にわかれます。

| 種類 | 月間検索ボリューム | 特徴 | 例 |

|---|---|---|---|

| ビッグキーワード | 10,000以上 | 検索頻度が高く、上位に表示されれば膨大なアクセスが期待できる。 競合が多く上位表示の難易度が高い。 |

「SEO」など(1単語で抽象的) |

| ミドルキーワード | 1,000以上、10,000未満 | アクセスの増加だけでなく、 商品購入やお問い合わせにつなげられる可能性もある |

「SEO キーワード」「seo 初心者」など |

| ロングテールキーワード | 1,000未満 | アクセス数の増加にはつながりにくいが、上位表示させやすい。 ニーズが具体的なため、お問い合わせや商品購入に直結しやすい。 |

「SEO キーワード コツ」「seo 初心者 本」など |

ビッグキーワードで上位表示されると膨大なアクセスが期待できますが、競合が多いうえに一単語で抽象的なため、上位表示の難易度が高いです。

サイトを立ち上げて間もない場合には、ロングテールキーワードの対策から始めることをおすすめします。

検索クエリの4分類

検索クエリは、ユーザーの検索意図(ニーズ)によって4つに分類されます。

| 種類 | 検索意図 | 特徴・対策の効果 | 例 |

|---|---|---|---|

| Knowクエリ | 「知りたい(I-want-to-know)」ことについて調べる | 特定の情報を知りたいと思って検索されるキーワードのため、 自社のことを認知してもらうきっかけになりやすい |

「SEO対策とは」「キーワード選定とは」など |

| Doクエリ | 「やりたい(I-want-to-do)」という行動意欲を含む | なにかを「やりたい」と思って検索されるため、 問い合わせにつながりやすい |

「SEO対策 やり方」「SEO対策 始め方」など |

| Goクエリ | 「行きたい(I-want-to-go)」という行動意欲を含む | 特定のサービスページや企業サイト、店舗や目的地を訪れたいという 検索目的が明確なクエリ |

特定のサービス・店舗名、目的地など |

| Buyクエリ | 「買いたい(I-want-to-buy)」という購買意欲を含む | なにかを買うための「ショッピング」に特快しているため、 問い合わせや商品購入につながりやすい |

「結婚指輪 おすすめ」「電気会社 安い」など |

SEO記事を作成するにあたり、重要なのはユーザーの検索意図を適切に汲み取ること。

検索クエリの分類を意識することで、コンテンツ作成の目的に合ったキーワードを選定しやすくなります。

②サイトの読者(ペルソナ)を明確にする

次に必要な準備が、ターゲット(ペルソナ)の明確化になります。

ペルソナとは、ターゲットとなるユーザーの具体的な人物像を詳細に設定することを指します。性別や年齢、職業、ライフスタイル、悩み、興味・関心などを細かく定め、より実際の顧客に近いターゲット像を描き出しましょう。

- 基本情報:年齢、性別、居住地、家族構成、学歴、職業、年収など

- ライフスタイル・価値観:興味関心、価値観、趣味嗜好など

- 行動特性:情報収集の方法、よく見るメディア、意思決定の流れなど

- 課題・悩み:解決したい課題、困っていることなど

キーワードはペルソナが抱える悩みを言語化したものなので、ペルソナが明確になることで、SEOで対策すべきキーワードが自然とイメージできるようになります。

たとえば、「美容」というテーマでサイトを作っていく際に、20代の女性がターゲットであれば「スキンケア」や「ヘアケア」、「ダイエット」などが連想できます。一方、ターゲットが30代の男性だった場合、「筋トレ」や「髭」「清潔感」のようなキーワードも連想されるでしょう。

ペルソナ設定はキーワードの洗い出しで重要な基準になるため、時間をかけてでも明確にします。

また、生成AIでペルソナを作ることも可能です。こちらの記事では、生成AIでペルソナ作成できるプロンプトを紹介していますので、是非参考にしてみてください。

事前準備③カスタマージャーニーを作成する

ペルソナ設定をしたら、カスタマージャーニーを作成しましょう。

カスタマージャーニーとは、ユーザーが商品やサービスを認知してから購入に至るまでの一連のプロセスを可視化したものです。また、ユーザーが各フェーズでどのような思考や悩みを抱えているのかを整理できます。

SEOキーワードを選定するためには、ユーザーがどのフェーズでどのような検索をするのかを理解し、それに応じたコンテンツを提供することが重要ですので、カスタマージャーニーが役に立ちます。

| カスタマージャーニーの作成例 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 認知 | 興味・関心 | 比較・検討 | ||

| 思考 | 広告が頭打ちになり、SEO対策を検討している | SEO対策についてやり方や進め方を知りたい | SEO対策を効率化できる/成果が出せるツールがあったらいいな | |

| 悩み・課題 | SEO対策の基礎情報やメリットが知りたい | SEO対策に関するノウハウがない | SEO対策をやってみたが、思うようにはかどらない | |

| 対策キーワード候補 | 「SEO対策 とは」 「SEO対策 初心者」 |

「SEO対策 やり方」 「SEO 用語」 |

「seo対策 ツール」 「SEO対策 外注」 |

|

カスタマージャーニーを設計する際には、横軸に「認知」「興味・関心」「比較検討」のフェーズを設定し、縦軸に「思考」「悩み・課題」「対策キーワード候補」を配置します。

たとえば、SEOツールを提供している会社の場合、「認知」フェーズではユーザーはまだ具体的な商品やサービスを知らず、一般的な情報を求めるため、「SEO対策 とは」「SEO対策 メリット」などのキーワードを検索する傾向があります。

「興味・関心」フェーズでは、SEO対策について基礎知識を理解したうえで、取り組むために必要な情報を求めるため、「SEO対策 やり方」「SEO 用語」などのキーワードを検索する傾向があります。

「比較検討」フェーズでは、SEO対策をある程度理解したうえで、成果を出すために何らかのツールやサービスを求めるために、「SEO対策 ツール」「SEOツール 比較」「SEO対策 外注」といった検索が増えます。

このようにカスタマージャーニーを明確にすることで、各フェーズごとにどのような情報を提供すべきかが分かり、ユーザーの検索意図に合った適切なSEOキーワードを選定しやすくなります。

また、キーワード選定以外にもマーケティング戦略で幅広く活用できるため、作成しておくとよいでしょう。

【初心者向け】SEOキーワード選定のやり方・手順6ステップ

ここからは、実際にSEOキーワードの選び方を解説していきます。

選定のポイントと注意点は後半で解説するので、まずは全体の流れを見ていきましょう。

- メインキーワードを洗い出す

- 関連キーワードを洗い出す

- ニーズが重複しているキーワードを整理する

- 洗い出したキーワードの検索ボリュームを確認する

- 洗い出したキーワードが適切かチェックする

- 対策キーワードの優先度をつけて選定する

ステップ①メインキーワードを洗い出す

まずは、メインキーワードを洗い出します。メインキーワードとは、自社の商材やサービスのジャンルやカテゴリーを表すようなキーワードであり、前述のビッグキーワードに該当します。

| メインキーワード例 | ||

|---|---|---|

| ジャンル | カテゴリー | |

| SEOツールを提供している場合 | 「SEO対策」 | 「SEO ツール」 |

| ダイエット食品を提供している場合 | 「ダイエット」「健康」 | 「ダイエット食品」 |

| オンライン英会話サービスを提供している場合 | 「英会話」 | 「オンライン英会話」 |

メインキーワードが決まれば、メインキーワードを軸に対策すべき候補のキーワードを広げることが容易になります。

類義語や同義語などがあるか考えておこう

メインキーワードはこれだ!と思っても、検索ユーザーによっては、類義語や同義語で検索することもあります。

類義語とは、別の語句でも意味が似ていることを指し、同義語とは意味がほぼ完全に一致し、互いに置き換え可能な語句のことを指します。

| 類義語と同義語の例 | ||

|---|---|---|

| 類義語 | 同義語 | |

| 「キーワード選定」 | 「キーワード戦略」 | 「キーワード選び」 |

| 「対策キーワード」 | 「メインキーワード」 「関連キーワード」 |

「キーワード」 「SEOキーワード」 |

これらの類義語や同義語を事前に洗い出しておくことで、幅広いユーザーの検索ニーズを知ることができ、メインキーワードの候補を増やすことができます。

また、類義語や同義語を調査することで、自社が想定していなかったキーワードが見つかることもあります。

ステップ②関連キーワードを洗い出す

2つ目のステップは、メインキーワードに対する「関連キーワード」の洗い出しです。

メインキーワードが決まったら、それらに関係するキーワードを調べていき、対策キーワードの候補を増やしていきましょう。

- 検索結果にて関連キーワードやサジェストキーワードをチェックする

- 競合となるサイトやページからキーワードを見つける

- ツールを活用する

検索結果にて関連キーワードやサジェストキーワードをチェックする

関連キーワードは、メインキーワードで検索をかけた際、検索エンジンのアルゴリズムに基づいて、画面下に表示されます。

また、サジェストキーワードは、メインキーワードを検索エンジンの検索窓に入力すると自動表示されるキーワード群が該当します。

サジェストキーワードには、ユーザーの検索履歴や、他のユーザーが検索した際に一緒に入力したキーワードが表示されます。キーワードの候補を増やすためにも、関連キーワードやサジェストキーワードは役立つでしょう。

競合となるサイトやページからキーワードを見つける

競合他社のサイトやページを参考にしてキーワードを考える方法も有効です。たとえば、競合サイトが公開しているコンテンツのタイトルを確認し、「このキーワードで対策しているだろうな」と考えていきます。

もし競合が分からない場合には、上述で決めたメインキーワードを検索し、上位表示されているサイトを参考にしてみましょう。

また、競合のページを読んでみることも新たな発見につながることがあります。例えば、ページ内で頻繁に出現するキーワードや、重要だと思うフレーズからキーワード候補のアイデアが出たりします。

特に、対策キーワードとよく一緒に使われやすい「共起語」は、関連キーワードになり得ます。

関連記事:共起語とは?サジェストとの違いやSEOに効果的な使い方、無料の調査ツール3選を紹介

ツールを活用する

上記2つの方法で、ある程度のキーワード候補が洗い出せるかと思います。

さらにもっと多くのキーワード候補が欲しいという場合には、キーワードツールの活用をおすすめします。

ツールの活用のメリットとしては、自動でキーワードを抽出してくれるので短時間で効率的にキーワード候補が発見できます。また、ツールを活用することで、検索ボリュームや競合性などのデータも取得できるため、どのキーワードを優先的に狙うべきかを判断しやすくなるでしょう。

本ページの後半では、具体的にどのようなツールが便利なのかを詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:関連キーワードとは?調べ方や仕組み、無料の取得ツール5選を紹介

ステップ③ニーズが重複しているキーワードを整理する

3つ目は、洗い出したキーワードに対してニーズが重複していないかをチェックしましょう。

ここまでの作業で洗い出したキーワード候補が全て対策キーワードになる訳ではございません。

キーワードを選定する際には、ニーズが重複しているキーワードを整理することが重要です。ニーズが重複したキーワードでそれぞれページを作成してしまうと、重複コンテンツと見なされる可能性があるからです。

SEO対策において、重複コンテンツは良くないものとされており、SEO対策の効果が十分に発揮されなくなります。

ニーズが重複しているかどうか判断する方法としては、対象のキーワードを実際に検索し、検索結果の上位ページを確認することが有効です。もし、ページの内容が似ている場合には、それらのキーワードは同じニーズを持っていると判断できます。

関連記事:重複コンテンツとは?基準やSEOペナルティの可能性、回避方法について

ステップ④洗い出したキーワードの検索ボリュームを確認する

4つ目は、各キーワードの月間検索ボリュームをチェックしましょう。

これまでのステップで洗い出したキーワードには、それぞれ「月間検索ボリューム」があります。先にも解説しましたが、検索ボリュームが大きいほどSEO対策の難易度が高く、小さいと対策は容易になります。その反面、検索ボリュームが大きいものは、アクセス数を増やしやすく、小さいものはアクセス数は増えにくいです。

また、これまでに出したキーワードの中には、検索ボリュームが0(誰も検索しない)ものが含まれることもあります。そういったキーワードは、対策しても意味がない場合が多いため、無駄な対策をしないという点でも必要な作業といえるでしょう。

月間検索ボリュームはGoogle Search Consoleなどで調べることが可能です。

ステップ⑤洗い出したキーワードがコラム向きかチェックする

5つ目は、各キーワードに対してコラム記事で対策すべきかどうか確認していきます。

たとえば、サービスページ向きのキーワードをコラム記事で対策した場合、検索意図とは合致せず、上位表示を狙うのは難しくなるためです。

実際にキーワードを検索画面に打ち込み、検索結果に表示されるページの傾向を分析することで、コラム向きか確認できます。

たとえば、検索した際に上位表示しているページの半分以上がコラム記事である場合、そのキーワードは情報提供型のコンテンツが求められていると判断でき、コラムでの対策が向いているでしょう。

一方で、上位表示されているページがサービスページや商品ページで占められている場合、そのキーワードはコラム記事よりもサービスページで対策する方が適しています。

そのため検索結果を確認し、コラムに適しているキーワードのみピックアップするようにしましょう。

ステップ⑥対策キーワードの優先度をつけて選定する

最後のステップは、キーワードの対策優先度をつけることです。

ここまでの作業で洗い出したキーワードは全てSEO対策に適したキーワードとなります。

SEOキーワードの対策優先度を決める際には、サイトの目的に応じた適切な基準を設定することが重要です。たとえば、コンバージョン(CV)の増加を優先する場合は、カスタマージャーニーの「比較・検討」フェーズで検索されるキーワードから対策を進めるのが効果的です。購入や問い合わせと直結するキーワードを選定することで、上位表示ができたときに、より成果につながりやすくなります。

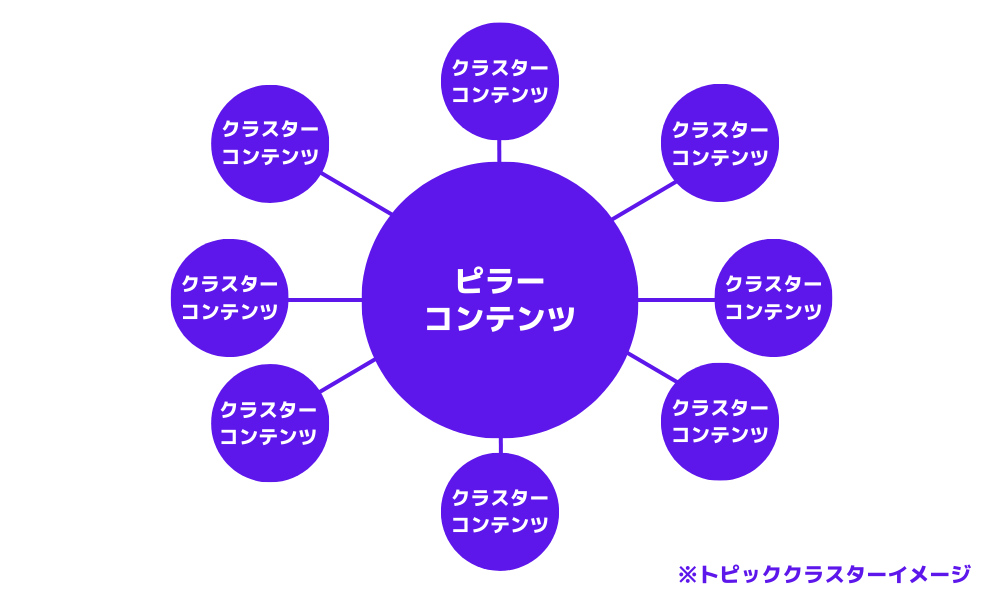

一方で、アクセス数の増加を目的とする場合は、検索ボリュームが大きなキーワードから取り組むのが有効です。ただし、検索ボリュームが大きいキーワードは競争が激しく、上位表示が難しいため、トピッククラスター戦略を活用するのが有効です。

トピッククラスター戦略とは、ボリュームの大きなキーワード(ピラーコンテンツ)を軸に、それに関連するスモールキーワード(クラスターコンテンツ)を周辺に配置し、内部リンクで繋ぐ方法です。

そして、競争の少ないスモールキーワードから対策することで、上位表示が難しいキーワードでも上位表示させやすくなります。どれだけ検索ボリュームが大きくても、上位表示できなければアクセスにはつながらないため、戦略的にキーワードの優先度を設定することが重要です。

関連記事:トピッククラスターとは?定義や作成手順、SEOへのメリットを解説!

適切なキーワード選定をするポイントと注意点

SEOの根幹となるキーワード選びは、決して簡単なものではありません。

ここでは、SEOツールの提供やWebメディア運営を行っている当社が、キーワード選定をするポイントと注意点を解説します。

3C分析をする

1つ目のコツは、3C分析を行うことです。

3C分析とは、マーケティング戦略の立案において重要なフレームワークであり、「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から分析を行います。

まず、「市場・顧客(Customer)」の分析ができれば、ターゲットとなるユーザーがどのようなニーズや悩みを持ち、どのような検索キーワードを使用しているかが明確になります。

次に、「競合(Competitor)」の分析ができれば、競合サイトがどのようなキーワードを対策しているのか、どのようなコンテンツ戦略を取っているのか分かり、キーワードの候補を増やすことができます。

そして、「自社(Company)」の分析では、自社の強みや競合と比較したときの立ち位置が見つかるため、コンテンツ戦略(優先度)に活かされます。

SEOキーワード選定においても、この3C分析を活用することで、より効果的な対策が可能になります。

既存顧客にヒアリングする

2つ目のコツは、既に商品を購入、利用している顧客からのヒアリングです。

具体的には、商品やサービスを購入・利用している顧客に「どのようなキーワードで検索したか」「どのようなタイミングで調べたか」などを聞いてみます。また、知り合いのなかにペルソナと近い人がいれば、同じ質問をし、情報収集することも効果的です。

社内では出てこなかった、思わぬキーワードが出てくることがあります。

yahoo知恵袋やokwaveでユーザーの悩みを調べる

ahoo!知恵袋やOKWAVEなどは、SEOキーワードの選定に役立つ情報が得られる貴重なQ&Aサイトです。

これらのサイトには、ユーザーが実際に困っていることや疑問に思っていることが具体的に投稿されており、リアルな検索ニーズを把握することができます。

検索エンジンに入力されるキーワードはユーザーの悩みや課題を解決するための言葉であるため、そのままキーワード候補として活用できる場合が多いです。

質問内容からはユーザーの検索意図が分析できるため、SEO対策において適切なキーワードを選定したり、ユーザーのニーズに沿った内容のコンテンツを作成したりするヒントになるでしょう。

Q&Aサイトを活用することで、検索ボリュームだけでは見えないユーザーのニーズを掘り下げ、より効果的なキーワード選定を行うことが可能です。

サイトのテーマに関係しないキーワードは対策しない

最後に、注意点についてご紹介します。キーワード選定を行う際に、サイトのテーマに関係のないキーワードを無理に対策することは避けるべきです。

なぜなら、SEO対策は原則としてGoogleの評価基準によって決まるものであり、GoogleはE-E-A-Tという概念を公表しています。

E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trust)の頭文字を取った言葉で、Googleがコンテンツを評価する際に非常に重要視している基準です。

そして、サイトのテーマとは無関係なキーワードでコンテンツを作成すると、専門性や信頼性が低下する可能性があり、Googleから十分な評価を得られなくなる可能性があります。例えば、SEOに関する情報を発信しているサイトが、全く関係のない健康やファッションに関するコンテンツを掲載してしまうと、専門性や信頼性に欠けますよね。

キーワード選定の際はサイトのテーマや目的に合致するものを選び、一貫性のあるコンテンツ戦略を構築することが必要になります。

関連記事:E-E-A-T(旧E-A-T)とは?Googleが重視する評価基準とSEOにおける対策方法を解説

【無料・有料】SEOのキーワード選定や調査に役立つツール8選

キーワード選定や月間ボリュームの調査などに役立つツール8選を紹介します。ダウンロード不要の無料ツールも多いので、ぜひ試してみてください。

EmmaTools(有料)

※1 ITreviewカテゴリーレポート「SEOツール」(2025Spring)※2 ITreviewカテゴリーレポート「AIライティングツール」(2025Spring)※3 ITreviewカテゴリーレポート「コンテンツマーケティング」(2025Spring)

EmmaTools(エマツールズ)は、競合サイトの流入キーワードを分析したり、キーワードの検索ボリュームを調査できるSEOライティングツールです。

また、AI機能を兼ね備えており、対策キーワードを選ぶと、タイトルや見出し、さらにその内容まで自動生成することができます。

EmmaToolsは7日間の無料トライアルがあるので、興味のある方は気軽にお試しください。

Googleキーワードプランナー

引用元:https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/tools/keyword-planner/

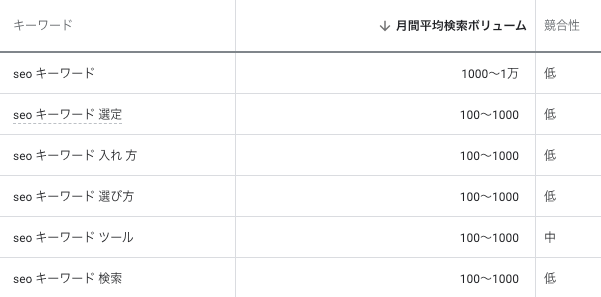

Google広告のキーワードプランナーは、月間検索ボリュームと競合性を無料で確認できます。

Google広告に広告出稿をしていないと表示される情報に制限がありますが、無料でも以下のような、ある程度の値を確認することができます。

Googleトレンド

引用元:https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP

Googleが公式で提供している無料のキーワード調査ツールがGoogleトレンドです。

検索数が上昇しているキーワードや検索回数の推移をチェックできるので、今後伸びる可能性があるキーワードの選定などに活用できます。キーワードの検索ボリューム数も確認できる点もおすすめポイントです。

Google Search Console(サーチコンソール)

引用元:https://search.google.com/search-console/about?hl=ja

Google Search Consoleは、既にサイトに流入がある場合に使える無料ツールです。

具体的には、その記事が、「どのようなキーワードで」「どれくらいの回数表示されて」「クリック回数はどれくらいだったか」をチェックするができます。

リアルなキーワードを抽出することができるので、定期的にチェックをするのがおすすめです。

ラッコキーワード

引用元:https://www.related-keywords.com/

ラッコキーワードは、調査したいキーワードを検索すると、それに関連するキーワードが無料で取得できます。

取得可能なキーワード数が非常に多く、無料で使用できることから、多くのSEO担当者に使用されている有名なサジェストキーワード取得ツールです。

Ubersuggest

引用元:https://neilpatel.com/jp/ubersuggest/

Ubersuggestでは、キーワードを入力するとサジェストキーワードやその検索ボリューム、さらにそれぞれのSEO難易度や有料難易度(広告の難易度)なども確認できます。

SEO難易度の数値が高いほど競争が激しいことを示しているので、SEO対策の優先度を設定する上で重要な情報が得られます。

Weblio類語辞典

引用元:https://thesaurus.weblio.jp/

キーワードの幅を広げる際に意外と使えるのが、Weblioの類語検索ツール。

メインとなるSEOキーワードを検索することで、多数のキーワード案を無料で抽出できます。

SEO対策においては、同じ意味で表記が異なるキーワードを拾い、対策することも大切です。類語検索ツールを用いてキーワードの抜け漏れを防ぎましょう。

Ahrefs(有料)

引用元:https://ahrefs.jp/

Ahrefs(エイチレフス)は、自社サイトだけでなく競合サイトの被リンク分析や検索流入キーワード、ランキング上位のキーワードなどを調査できるSEO分析ツールです。

有料ではあるものの、競合サイトのキーワード分析ができる点を踏まえると費用対効果は高く、SEO対策担当者なら活用してみたいツールです。

コンテンツ作成時にキーワードを入れるコツ

ここまでSEOキーワードの選定について解説しました。ここからは、実際にコンテンツを作成する際に意識したい、キーワードの入れ方やコツを解説していきます。

SEOにおいてキーワードは、適切な形でコンテンツ内に入れることで、効率よく対策が可能です。

ブログやコラムのタイトル・見出し内にキーワードを入れる

1つ目は、タイトルや見出し内にキーワードを入れることです。

コンテンツのタイトルおよび見出しは、ユーザーが読み進める上でも、検索エンジンに情報を伝える上でも、非常に重要な役割を持ちます。タイトルには、ぱっと見たユーザーがコンテンツ内容を把握できるものを選ぶ必要があり、各見出しにはどの部分について詳しく書いているかを記載します。

これらにキーワードを入れることで、ユーザーは求めている情報が記載されているか、またどこを読めば知りたいことを把握できるか知ることができます。

また、タイトルタグや見出しタグは、何について書かれたコンテンツかを正しく検索エンジンに伝える役割を持っています。

ユーザーが検索をかけた際、検索結果の表示対象として選んでもらうためにもタイトルや見出しにキーワードを入れておきましょう。

メタディスクリプション内にキーワードを入れる

2つ目は、メタディスクリプション内にキーワードを入れておくことです。

メタディスクリプションとは、検索結果が表示された際、タイトルの下に表示されるコンテンツの概要をまとめたテキストです。

メタディスクリプションは、あらかじめ設定していないとGoogleがコンテンツ内の文章を適度に切り取り表示させます。また、入力していても、Googleの判断でコンテンツ内の文章が表示されることもあります。

とはいえ、何が書かれているか、ユーザーにできるだけ伝えるためにもメタディスクリプションを作成し、その中にキーワードを入れておくようにしましょう。

メタディスクリプション内にキーワードがあるコンテンツがユーザーの目に止まれば、クリックしてもらえる可能性が高まります。

本文内に自然な形でキーワードを入れる

3つ目は、本文内に「自然な形」でキーワードを入れることです。

キーワードを決めコンテンツを作成していれば、自然と文章内にキーワードは含まれるはずです。「何について(=キーワード)書いているか」を意識しながら、コンテンツを書き進めましょう。

SEO初心者の方がやってしまいがちなのが「キーワードの詰め込み」です。キーワードの詰め込みは逆効果にも繋がるため、「キーワードをできるだけ入れる」のではなく、「キーワードについて詳しく書く」と意識することが大切です。

また、「具体的にどのくらいキーワードを使えばいいのかわからない」「キーワードを入れると不自然になる」という方は、SEOツール「EmmaTools」の利用もおすすめ。

EmmaToolsでは、キーワードを自然に使った文章を自動作成したり、キーワードの使用率をスコアリングしたりできます。

7日間の無料トライアルや、現在のページのスコアを無料で測れるコンテンツ無料診断もあるので、興味のある方は気軽にお試しください。

アンカーテキストやaltタグにキーワードを入れる

4つ目は、アンカーテキストやaltタグにキーワードを入れることです。

アンカーテキストとは、リンクを設定する際にユーザーがクリックできる文字列のことで、リンク先のページ内容を示す役割があります。適切なアンカーテキストを設定することで、ユーザーだけでなく検索エンジンにもリンク先の情報を伝えることができ、SEOの観点からも重要です。

例えば、「こちらをクリック」などの曖昧な表現ではなく、「SEOキーワードの選定方法はこちら」のように具体的なテキストを用いることで、検索エンジンがリンクの関連性を正しく判断しやすくなります。

また、altタグは画像に代替テキストを設定するHTMLの属性であり、画像が表示されない場合や視覚障害を持つユーザーがスクリーンリーダーを使用する際に、その画像の内容を伝える役割を持ちます。さらに、alt属性に適切なキーワードを含めることで、検索エンジンが画像の意味を理解しやすくなり、SEO効果を高めることができます。

altタグの正しい設定方法は『alt属性(altタグ)とは?その役割や正しい設定方法を解説』でご案内しています。

キーワードを入れる際の注意点

最後に、コンテンツにキーワードを入れるうえで注意しなければならないポイントについて解説します。

ユーザーの認知度を意識してコンテンツを作成する

SEO記事では、ユーザーのニーズを満たした内容を提供することが重要です。ユーザーのニーズを理解するには、ユーザーの認知度を意識することがポイント。

たとえば「seo対策 ツール」というキーワードを選定する場合、ユーザーはあるSEO対策を理解したうえでツールの比較を検討しているので、ツールの選び方やおすすめを紹介するのが適切です。もし、「SEOとはなにか」という解説を始めると認知度との齟齬が生じるでしょう。

このように、認知度に適したコンテンツを作成する際は、事前準備で作成したカスタマージャーニーが有効的です。

ユーザーの「認知」「興味・関心」「比較検討」のフェーズから課題やキーワードを分析するため、認知度ごとの思考や悩みに寄り添ったコンテンツが作成しやすくなります。

キーワードを過剰に入れない

キーワードを適切に配置することはSEO対策において重要ですが、過剰に使用しすると逆効果になります。特に、文章の流れを無視してキーワードを乱用する行為は「キーワードスタッフィング」と呼ばれ、Googleのガイドラインで禁止されています。

例えば、「SEO対策に強いSEOツールでSEOを最適化する方法をSEO初心者向けに解説」といった文章は不自然に感じられ、検索エンジンにスパムと判断される可能性が高まります。

Googleの検索アルゴリズムは、コンテンツの質を重視する方向に進化しており、ユーザーにとって有益で自然な文章が評価される仕組みになっています。そのため、キーワードは適切な頻度で自然に盛り込むことを重視しましょう。

また、キーワードを入れる比率に悩んだら、当社のEmmaToolsが提供する「コンテンツ無料診断」を試してみるのもおすすめです。URLとキーワードを入力するだけで、対策キーワード・関連キーワードの使用率を測定することができます。

※キーワードスタッフィング以外にも、Googleが禁止としている手法(ブラックハットSEO)は数多く存在します。興味のある方はぜひ『ブラックハットSEOとは?施策の種類やホワイトハットSEOとの違いを解説』をご一読ください。

キーワードカニバリゼーションを避ける

キーワードカニバリゼーションとは、ひとつのサイト内で複数のページが同じ検索キーワードで競合してしまう状態のこと。

この状態になると、Googleからの評価が分散されてしまい、CV獲得の機会損失につながったり、検索順位が安定しづらくなったりします。

キーワードカニバリゼーションを避けるには、似たような検索意図のキーワードの選定や、同じような内容の記事の作成を控えましょう。

メディア・ブログ記事作成はキーワード選定が重要

本記事では、SEOキーワード選定のやり方や、おすすめのツールを紹介しました。

サイト運営において、運営目的や対策キーワードが曖昧なままでは、成果につながりにくくなります。このページでご紹介した内容を参考に、自社サイトで対策すべきキーワードを抽出し、SEO対策を進めましょう。

また、弊社が提供しているSEOツール「EmmaTools」では、キーワード月間検索ボリュームの調査から、AIによる対策キーワードに適したSEO記事の作成が可能です。7日間の無料トライアルも用意しているので、効果的なSEO対策がしたい方はお気軽に試してみてください。