これらのお悩みをお持ちのWebサイト担当者の方へ。

このページでは、上位表示に欠かせないSEOの基礎知識や具体的な施策を解説しています。

検索エンジンの代名詞であるGoogleの検索結果で上位表示しているページは、なぜ選ばれているのでしょうか。そこにはちゃんと理由があります。検索エンジンが高い評価をするWebサイトの特徴や、自社サイトを上位表示させる対策をこのページで掴みましょう。

この記事でわかること

SEO対策とは?

そもそもSEOとは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)という英語の頭文字を取ったものです。そして、SEO対策はユーザーが検索エンジンでキーワードを検索した時に、検索結果画面で自社サイトを上位表示させるためのwebマーケティング施策を指します。

SEO対策を進めて検索結果画面で上位表示されるようになると、高い広告宣伝費をかけなくても、多くのユーザーに伝えたい情報や新商品の案内などを届けることが可能です。

また、上位表示を維持することで安定的な集客もできるため、webマーケティング手法の一部として取り入れている企業も増えています。さらには、商品やサービスに関して高いブランディング効果を得られ、顧客から信頼されやすく権威のある企業として認められるのも大きなメリットです。一方で、SEO対策には上位表示できるまでに時間がかかることや、ページ公開後の定期的な更新が必要という手間もあります。SEOは、「記事を書いて終わり」ではなく、定期的にメンテナンスをしたり複数の記事を書いたり、上位表示したあとも継続的に実施する施策だと認識しておきましょう。

2026年現在では、検索結果の最上部にAI Overview(AIによる要約回答)が表示されるケースが一般的になりつつあり、検索結果で上位に表示されていても、必ずしもクリックや流入につながらない場面が増えています。実際に、情報収集系のキーワードでは、検索結果画面上で疑問が解決してしまい、Webサイトまで遷移しないケースも珍しくありません。そのため現在のSEOでは、検索順位だけを見るのではなく、AIの回答内で参照されているかどうかや、指名検索・再訪問につながっているかといった観点も含めて、総合的に成果を判断していく考え方が現実的だと考えられています。

SEO対策の基礎知識は『SEOとは?SEO対策の基本や検索エンジンの仕組み、具体的な施策、ツールなどを徹底解説』のページで解説していますので、是非チェックしてみてください。

上位表示させるために欠かせないGoogleの考え方

検索エンジンで特定のキーワードが調べられた際に、検索結果画面で上位表示されるコンテンツを作るには、まず検索エンジンがどのようなルールに基づいて順位を決めているのかを知る必要があります。

大手検索エンジンのGoogleは、何を基準に検索結果画面の上位コンテンツを決めているのでしょうか。まずは、Googleが公表しているSEOに関する情報を確認しておきましょう。

「Googleが掲げる10の事実」

SEOをはじめるなら「Googleが掲げる10の事実」を知っておかなければなりません。

Googleが掲げる10の真実

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

引用元:Googleが掲げる10の事実

Googleの掲げる10の事実は、いずれも重要な考えとなります。

要点をまとめると、小手先のテクニックではなく、真にユーザーにとって有益なコンテンツ作成とWebサイト作りをすることが上位表示を狙う基礎となります。

E-E-A-T対策なしに上位表示は難しい

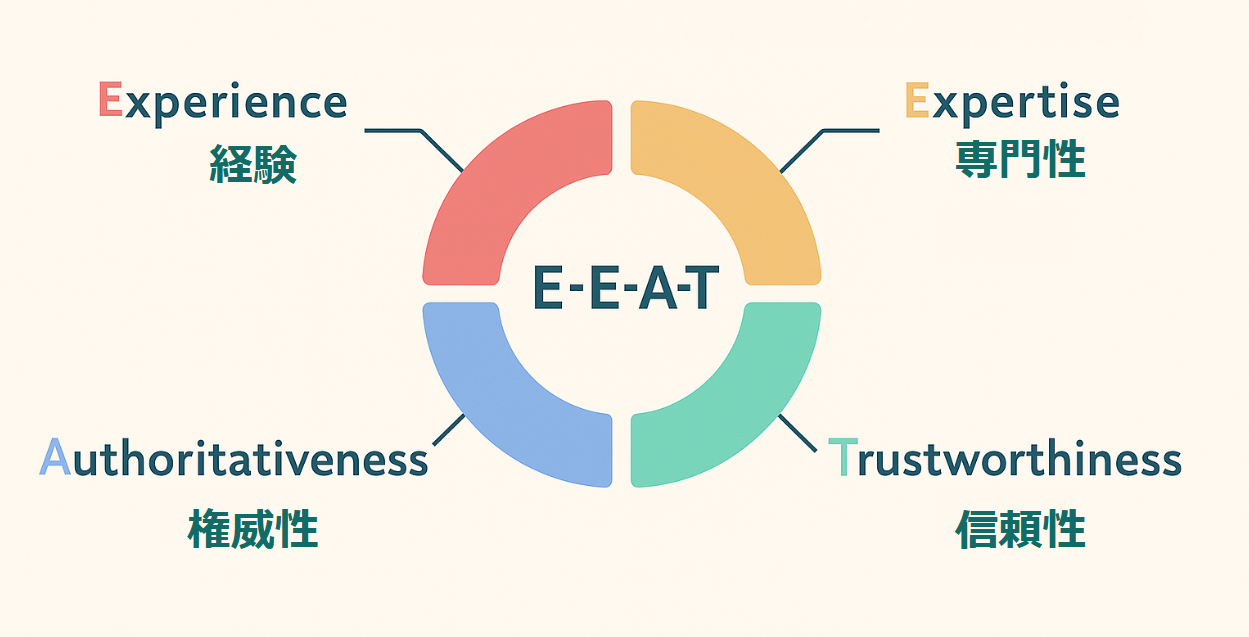

E-E-A-Tは、GoolgeがコンテンツのSEO評価を行う上で重要な指標としているExpertise(専門性)、Experience(経験)、Authoritativeness(権威性)、Trustwarthiness(信頼性)の4つの単語の頭文字を取ったものです。

インターネットが普及し誰でも簡単に情報を発信をできるようになった一方で、誤った情報や悪意のある情報を発信する悪質な人も溢れるようになりました。

事実とは異なる情報や間違った情報が上位表示してしまうと、検索ユーザーにとって価値がないだけでなく、迷いや混乱を招く恐れがあります。

そのためGoogleは検索品質評価ガイドラインを設けてコンテンツの質を維持しています。

検索品質評価ガイドラインには、コンテンツ内に掲載している情報は専門知識を持った人物によって執筆されているか、あるいはその情報に関する権威があって信頼度の高い人物によって監修されているかを重視していると書かれてます。

SEOを進め上位表示を狙う場合は、E-E-A-Tを意識し、専門性や経験、権威性、信頼性を担保したコンテンツを作成することです。

E-E-A-Tについてもっと詳しく知りたい方は『E-E-A-T(旧E-A-T)とは?Googleが重視する評価基準とSEOにおける対策方法を解説』をご参照ください。

YMYLジャンルは上位表示させる難易度が高い

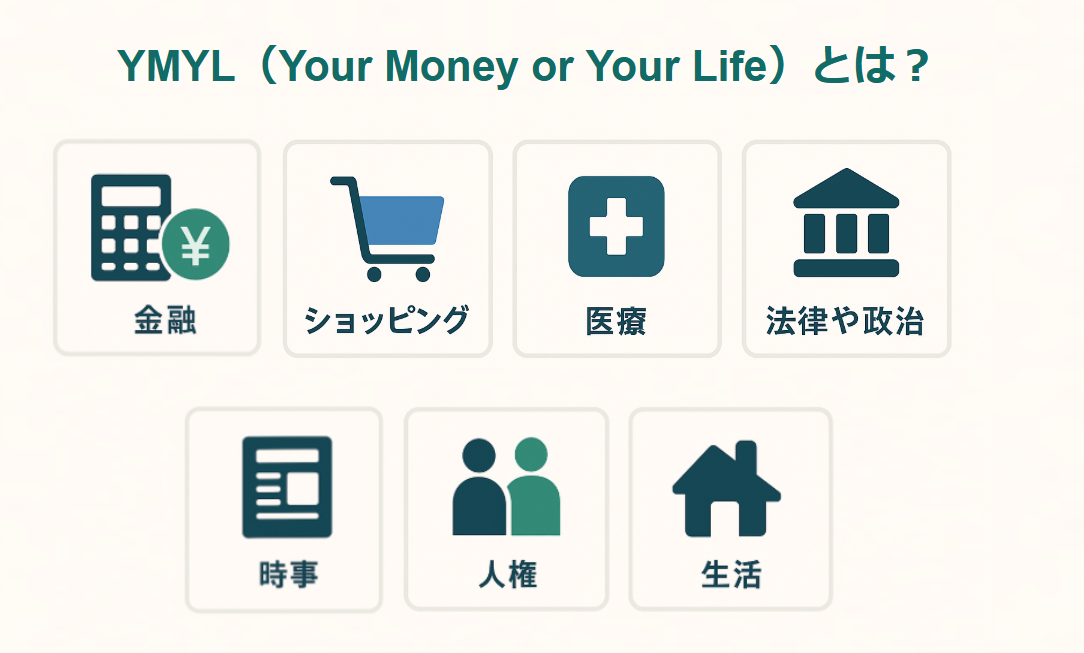

SEO対策を進める上でもう1つ知っておくべきものが、Your Money or Your Lifeの頭文字を並べたYMYLという指標です。

YMYLは、コンテンツの中にお金や健康、福祉や幸せに関する情報が記載する場合には、より厳しい審査を行うという内容になります。YMYLもE-E-A-Tと同じく、事実とは異なる情報が上位表示してしまうと、検索ユーザーに不利益が生じるため重要な要素とされています。

YMYLに該当する内容が書かれた記事においては、先程のE-E-A-Tはもちろんのこと、Googleが求める基準を満たしていなかったり、情報が不足していたりする場合、検索結果画面での上位表示は不可能といえます。

Googleは、一例として「情報」に関するコンテンツがYMYLに該当するかどうかを挙げています。

| 「情報」に関するYMYL | |

|---|---|

| Type of topic トピックタイプ |

Information:Could significant harm result from inaccurate information? 誤った情報によって深刻な被害をもたらすか? |

| Clear YMYL 明らかにYMYLに該当する情報 |

Evacuation routes for a tsunami:Explanation : Inaccurate information on evacuation routes could cause significant harm to people. 誤った津波からの避難ルートは、間違っていれば大きな被害を招く |

| Topic May be YMYL YMYLになりうる情報 |

Weather forecast:Explanation : In most situations, slightly inaccurate information about the weatherforecast will not cause harm.People often ask family members "what's the weather today". 天気予報はほとんどの場合、若干のズレがあるが、被害に至ることはない。家族に天気について尋ねる人が多い |

| Topic Not or unlikely YMYL YMYLには該当しえない情報 |

Music award winners:Explanation : This topic is unlikely to cause harm. 音楽賞の受賞者、このトピックが被害を招くことは考えにくい |

引用元:Google General Guideline,Pagt 1:Page Quality Rating Guideline,2.3 Your Money or Your Life(YMYL)Topics

1つ目の例として、津波発生時の避難経路に関する情報コンテンツは、もし誤った経路を紹介していれば、多くの人の命にかかわってしまうといえるため、明らかにYMYLに関わるものといえます。

次に、天気予報に関する情報ページは、予報情報が必ずしも正しいものではなく、基本的に人に害をもたらすことはないだろうとのことでYMYLに該当する可能性はゼロではないものの、関連性は低いものとしています。

最後に、音楽に関する情報ページは、人を傷つけることはないため、YMYLには該当しないと判断しています。

以上からお分かりいただけるかと思いますが、YMYLに関する評価が厳しい理由は「人の幸せや生活に結びつく情報」であるためです。YMYLに関連するコンテンツで上位表示を狙う場合は、情報に対する正しさや根拠が最も重要になります。

運営しているWebサイトがYMYLに関連しているのであれば、『YMYLとは?対象となるジャンルやSEOの対策方法を解説』もお役に立つかと思います。

モバイルフレンドリーに対応する

モバイルフレンドリーとは、パソコン画面用に作成されたWebページを、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末でも快適に閲覧できるよう対応することを指します。

この背景として、Googleは2019年以降、モバイルファーストインデックス(MFI)を全面的に導入しており、検索エンジンに評価される基準を「モバイルページ」に移行しました。

例えば、モバイルで見た時に、文字が小さすぎて読みづらかったり、リンクやボタンがタップしにくいなど、モバイル端末でのユーザー体験が悪ければ、SEO評価が得られなくなるということです。

モバイルフレンドリーの対応方法については『モバイルフレンドリーとは?SEO対策で必要な理由や確認・対応方法』で詳しく解説していますのでぜひ、ご一読ください。

SEO対策で検索順位が決まる仕組み

ここまでに紹介したGoogleの基本的な考え方を踏まえてコンテンツを作成するとして、検索結果画面で上位表示されるページの順位はどのように決定されているのでしょうか。

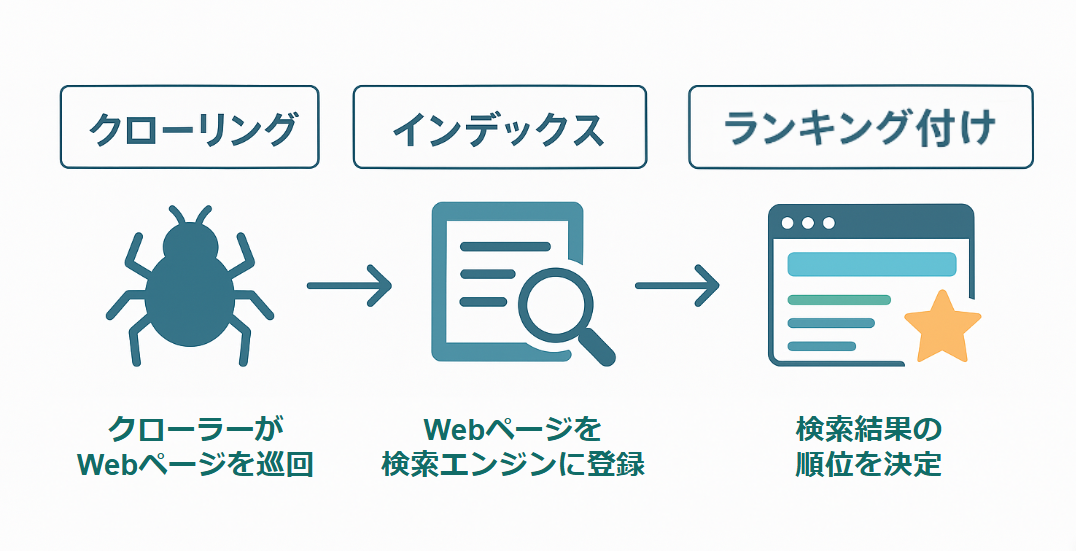

検索エンジンが検索順位を決めるには3つの仕組みと特徴があります。

クロール(クローラーが情報を収集)

クロールとは、Googlebotと呼ばれるロボット(クローラー)を動かし、世界中のWebサイトを巡回することを指します。

クローラーはサイトを巡回する際に、自社サイト内のリンクや外部サイトからのリンクを頼りに新たなサイトを発見し、情報や画像、動画ファイルなどの収集が役割です。

このクローラーに自社サイトを発見(クロール)してもらえないと、検索エンジンの順位評価対象に挙がることはありません。SEOで上位表示を狙うためにも、まずは自社コンテンツをクロールしてもらうことが重要です。

クローラーについてもっと詳しく知りたい方は、『クローラーとは?種類や検索エンジンの仕組み、効果的なSEO対策を紹介』をご一読ください。

インデックス(情報をデータベースへ保管)

インデックスとは、サイトやコンテンツの情報をGoogleのデータベースに登録することを指します。

検索エンジンを使い検索行動をしたときに、検索結果画面に表示されるページは、検索エンジンにインデックス(登録)されている必要があります。

言い換えるとインデックスされていない記事は、検索結果画面に表示されることはないため、もちろん上位表示することもこともありません。

インデックスしてもらう方法として、Google Search Consoleを使い、クローラーに巡回してもらうリクエストを送ります。(これをインデックスリクエストと言います。)

クローラーがインデックスリクエストを受け、無事にクロールされると、該当ページの情報がデータベースに保管されます。ただし、必ずしもインデックスしてもらえるとは限らないため、注意が必要です。

インデックスしてもらうためには、先に紹介したクローラーが該当ページの情報を正しく読み取れる必要があります。クローラーが正しく情報を読み取れるようなページにする方法は、見出し「内部対策」でご紹介しているので、このまま読み進めていただけると幸いです。

ランキング付け(アルゴリズムで記事を評価)

インデックスリクエストを済ませ、検索エンジンのデータベース上へ無事にインデックスされたら、蓄積したデータからランキング(順位付け)が始まります。

このランキングは、検索エンジンがもつ独自のアルゴリズムによって行われます。

Googleには200以上の独自のアルゴリズム(Googleアルゴリズム)があるといわれており、SEO対策はそのアルゴリズムを満たしていく必要があります。

アルゴリズムの詳細は公開されていませんが、中でも重要な要素については抽象的ながら公開されているため、ご紹介します。

- 検索クエリの意味

- コンテンツの関連性

- コンテンツの質

- ウェブサイトのユーザビリティ

- コンテキストと設定

Googleは上記の内容をアルゴリズムに組み込み、SEO評価を決めています。それぞれの内容を確認いただき、ランキングの仕組みを理解することが重要です。

また、Googleアルゴリズムは1年に数回更新されており、常に検索ユーザーのニーズや技術の進歩に合わせた条件が組み込まれ、検索エンジンの利便性を高めています。そのためアルゴリズムの変更とともに上位表示コンテンツも変動します。

SEOで上位表示を狙う場合には、定期的に行われるアルゴリズムアップデートに注意しなければなりません。先に紹介したE-E-A-TやYMYLに関するアルゴリズムアップデートが行われたときには、上位表示が長い間できていたページの順位が大幅に下落したり、表示されなくなったりしました。

アルゴリズムアップデートが行われ、順位が大きく下がった場合には、アップデートの傾向について情報を集め、自社サイト内にSEO対応できていない部分を見つけて焦らず適切に対応を進めましょう。

以上、SEO対策の基礎として、上位表示の仕組みにはクロールとインデックス、ランキングを決定するアルゴリズムという3要素があることを覚えておきましょう。

SEO対策で上位表示を狙う3つの手法

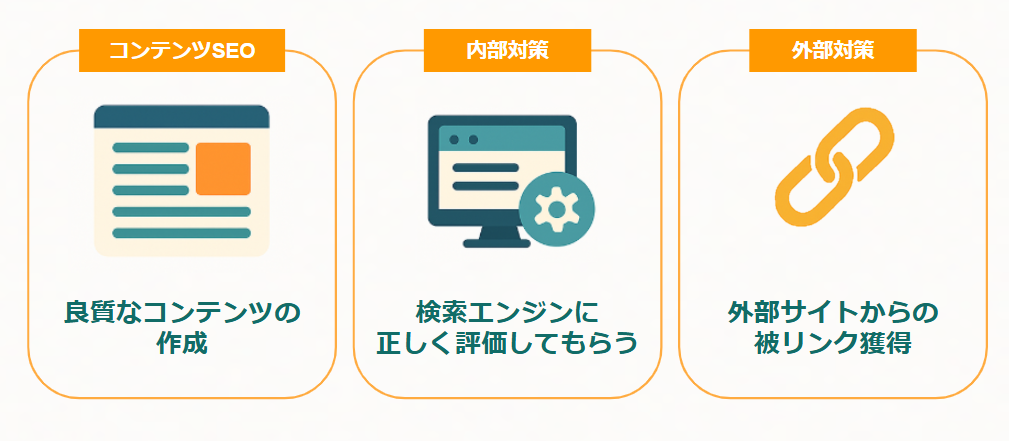

Googleの考え方や仕組みから分かるように、「ユーザーが求めるコンテンツを作成すること」と「GoogleがSEO評価しやすいサイトにすること」が重要です。これらを細分化すると、SEO対策で行うべき手法は「コンテンツSEO」「内部対策」「外部対策」の3つに分類されます。

続いては、3つのSEO対策がそれぞれ具体的にどんな手法なのか、どのような施策があるのかをを紹介します。

コンテンツSEO

GoogleやYahoo!といった検索エンジンは、検索者が入力したキーワードの意図を汲み取り、それに対する最適なコンテンツを提示しています。コンテンツSEOでは、まさにこの検索意図を的確に捉え、ユーザーのニーズを満たすコンテンツを作成することが求められます。

コンテンツSEOついてもっと詳しく知りたい方は、『コンテンツSEOとは?メリットや効果、やり方などわかりやすく解説』をご一読ください。

ここからは、ユーザーが求めるコンテンツの作り方をご紹介します。

コンテンツの作成方法

- キーワードを選定する

- ペルソナの検索意図を明確にする

- ニーズを満たす構成案を作成する

- 構成案に沿ってライティングする

- 自社独自の情報を追加する

- SEOに適したコーディングを行う

こうした丁寧なステップを踏むことで、検索エンジンとユーザーの双方から高い評価を得られるコンテンツが実現します。

また、近年は生成AIの普及により、一般的な説明や情報整理については、一定水準のコンテンツが短時間で大量に作られるようになっています。その中で評価されやすいのは、単なる情報のまとめではなく、実際の体験を通じて得られた知見や、自社ならではのデータ・検証結果が含まれているコンテンツです。こうした要素は、検索エンジンから見た独自性の裏付けになるだけでなく、結果としてスパム的な評価を避けることにもつながるため、意識して盛り込む価値があると言えるでしょう。

弊社の「EmmaTools」なら、上位表示されている競合コンテンツを自動分析し、SEOに必要なキーワードや構成要素をレコメンドします。あなたの記事が「上位表示される可能性」をスコアで可視化できるため、感覚に頼らない確実なSEO対策が可能になります。

内部対策

内部対策とは、Webサイト内の構造やコンテンツをユーザーや検索エンジンにとって分かりやすく、正しく評価されやすい形に整える施策を指します。

どれだけ質の高いコンテンツを用意しても、検索エンジンがその内容を正しく理解できなければ、検索結果で上位表示されることは困難です。

つまり、内部対策はコンテンツSEOありきの対策とも言えるでしょう。

具体的な施策としては、下記のようなものが挙げられます。

| 内部対策の施策 | |

|---|---|

| 具体的な施策 | 詳細 |

| robots.txtの設置 | 検索エンジンのクローラーに対し、どのコンテンツ(URL)にアクセスできるかを指示・管理できる |

| XMLサイトマップの作成と設置 | サイト内にある各ページのURLや最終更新日、更新頻度、などの情報を検索エンジンに伝えれる |

| 内部リンクの最適化 | ユーザーや検索エンジンのサイト回遊を促進できる |

| パンくずリストの設置 | ユーザーがアクセスしているページが、Webサイト内のどの位置にあるか伝えれる |

| Googleサーチコンソールへクロールリクエスト | インデックス登録の促進を促すことができる |

| リンク切れの解消 | クローリングやユーザーの利便性の向上につながる |

| URLの正規化 | 重複コンテンツの解消ができ、SEO評価を1ページに集約できる |

| インデックス不要なページへのnoindexタグ | 重要なページにのみインデクスを促せる |

| ページタイトルの最適化 | 検索エンジンにWebページのテーマ(主題)を伝えることができる |

| メタディスクリプションの最適化 | 検索エンジンにWebページの概要を伝えることができる |

| 見出しの最適化 | 検索エンジンにWebページの内容を伝えることができる |

| altタグを画像へ適切に設定 | 検索エンジンに「どのような画像か」を伝えることができる |

| コンテンツ内のキーワード比率の最適化 | 検索エンジンに「何について書いてあるのか」伝えることができる |

| サイトのSSL化 | セキュリティを高め、ユーザーへ安全であることを伝える |

| ページスピードの改善 | サイトにアクセスしたユーザーの利便性を高められる |

| モバイルフレンドリーの対応 | 異なるデバイスを使うユーザーに対して利便性を高められる |

| グローバルナビゲーションの最適化 | 自社サイトに訪れたユーザーが、別のページや商品、サービスを見つけるのに役立つ |

| 煩わしいインタースティシャルを削除する | ページエクスペリエンスが向上する |

このように、内部対策の目的としては、検索エンジンがページを正しく理解できるように整備し、サイトに訪れたユーザーの利便性(ユーザビリティ)を向上させることにあります。

「コンテンツ内のキーワード比率の最適化」については注意が必要です。2026年現在では、キーワードの出現回数や比率を数値的に管理し、意図的に増やしていく手法は、かえって文章の不自然さにつながる可能性があると考えられています。特に、文脈に合わない形で同じキーワードを繰り返すと、キーワードスタッフィング(詰め込み)と判断されるリスクもあります。そのため現在は、比率そのものを追うのではなく、検索意図に沿った自然な表現になっているか、ユーザーが違和感なく読み進められるかといった視点で調整することが、結果的にSEO評価にもつながりやすいとされています。

内部対策ついてもっと詳しく知りたい方は、『SEOにおける内部対策でやるべきこと20選!インデックスやランキング、クローラビリティなど目的別に解説』をご一読ください。

外部対策

外部対策とは、SEOにおいて自社サイトの外側からの評価を高める施策のことを指します。

- 「被リンクの獲得」

- 「サイテーション(自社名やサービス名の言及)」

先程、内部リンクについて説明しましたが、クローラーは自社サイト内のリンクだけを辿っているわけではありません。外部サイトからのリンク(被リンク)によっても、新たなサイトやページを発見しています。

つまり、被リンクはWeb上での推薦状のような役割を果たしており、SEO順位を左右する大きな要因の一つとされています。

SEOでは、自社サイトと関連性の強いサイトや専門性や権威性がある他社サイトからの被リンクを高く評価しています。これはE-E-A-Tの考え方と同様で、特定の業界や業種を専門的に行うサイトから紹介される(被リンクがある)のは、専門家や権威者が信頼できる情報と認めているのと同義だからです。

また、リンクがなくても「○○株式会社のツールが便利だった」といったように、社名やサービス名が他サイトで自然に言及されること(サイテーション)も、信頼性を高めるシグナルとして機能します。

ただし、SEOを進める中で被リンクの獲得には、注意しなければならない点もあります。それは、本来の被リンクの在り方を無視した被リンクによるペナルティです。

被リンクが高い評価を受けるということから、意図的に被リンクを集めるさせるブラックハットSEOが一昔前まで横行していました。

被リンクそのものをお金で売買するなどもありましたが、GoogleはそうしたSEO施策をペナルティ対象としています。

2026年現在では、被リンクの売買だけでなく、第三者サイトの評価を不正に利用するSite reputation abuse(いわゆる寄生SEO)なども、スパムポリシー上の明確な違反行為として整理されています。外部対策を行う際は、単にリンクの数を増やすことを目的とするのではなく、紹介される文脈が自然かどうか、自社サイトとの関連性があるかといった点を重視することが、長期的に見て安全な運用につながります。

ペナルティを受けるとせっかく上位表示したコンテンツが検索結果画面に表示されなくなるため、あくまでも自然に外部サイトからリンクを貼ってもらえるようなコンテンツ作成を進めましょう。

外部対策については『SEOにおける外部対策とは?内部対策との違いや目的、被リンクの獲得方法について』でより詳しく解説しているのでご参照ください。

コンテンツが上位表示するにはどのくらい時間がかかるのか?

ここまでに紹介したGoogleの考え方や検索順位が決まる仕組み、上位表示しやすい記事の作り方などを抑えSEO対策を進めたとしても、上位表示できるようになるまでには時間がかかります。

上位表示ができるまでの時間は、サイトの規模やコンテンツのSEO品質によって異なります。

サイト規模がすでに大きくなっている場合、既にインデックスされているページに巡回してきたクローラーが新しいページを見つけやすいことと、サイトが既にある程度の評価をされていることから、新規コンテンツの評価も早くされやすいです。

一方で、サイトを立ち上げて間もなく、コンテンツの数量も少ない場合は、クローラーが発見するまでに時間もかかるため、結果が出るまでの時間も長くなります。

あくまでも、これまでの経験則になりますが、上位表示するためには早くて2週間程度、時間がかかると3ヶ月ほど必要なこともあります。

ただし2026年現在では、AI生成コンテンツの増加や、Google側のクロール・評価リソースの制約なども影響し、検索結果に反映されるまでの期間は以前よりも読みづらくなっています。ジャンルやサイトの既存評価、コンテンツの性質によっては、想定より早く評価されることもあれば、時間を要するケースもあります。そのため、「何週間で必ず順位が上がる」といった見方ではなく、一定の幅を持って中長期的に取り組む姿勢が、実務上も無理のない考え方だと言えるでしょう。

特にSEO対策を始めたばかりだと上位表示しずらく、実施しているSEO施策が本当に結果につながるのか心配になることも少なくありません。

これまでに紹介したGoogleの考え方や上位表示を狙う施策ができていれば、必ず実を結びますのでコツコツとユーザーのことを第一に考えSEO対策を進めていきましょう。

上位表示ができない原因や要因

先ほど、SEOを目的とした記事作成で上位表示されるまでの時間がかかる場合、遅いと3ヶ月程度は要するとお伝えしました。

しかし、3ヶ月以上経過しているにも関わらず、上位表示ことが当然のようにあります。

検索結果画面で上位表示がされない。その場合は以下に紹介する3つの項目が該当していないかどうかを確認してみましょう。

原因や要因

- サイトの目的やターゲットが不明確

- 質より量を意識したコンテンツ作成

- インデックスがされていない

- 公開したコンテンツをメンテナンスしない

- スパムポリシーに違反している

サイトの目的やターゲットが不明確

1つ目はサイトの目的、ターゲットが不明確なことです。

自社サイトのSEO対策を進める際には運営目的と、どんなユーザーにアクセスしてもらいたいか、ターゲットを明確にしておく必要があります。

サイト運営の目的は認知(ブランディング)、収益(販売促進)の2つであり、目的をどちらにするかを絞る必要があります。

企業であれば当然、売上拡大を目指すのが最終的なゴールとなるかと思います。しかし、アクセス数を増やして認知してもらうことと、問い合わせや商品購入による売り上げを伸ばすのでは、ターゲットになるユーザーや対策キーワードが異なるため、段階ごとに目的を分けて考える必要があります。

また、認知と販売のいずれにせよ、SEOを進める場合には、自社商品・サービスに関連性の強いジャンルに絞って対策をスタートさせることが好ましいです。

幅広い対策を進めると専門性が希薄になり、E-E-A-Tに悪影響が出やすくなります。

上記以外にも、サイトの目的に紐づいたターゲットの抽象度が高いと、対策キーワードが適切でない場合があります。

サイトの運営目的とターゲットを明確に決めた上で、SEO対策を進めましょう。

質より量を意識したコンテンツ作成

2つ目に注意しなければならないのが、質より量を意識したコンテンツ作成です。

一昔前のSEO対策では、様々なキーワードで上位表示させたいと考え記事を量産するサイトや、E-E-A-Tの観点から記事数をひたすら増やすサイトがよくありました。しかし、検索結果画面で上位表示されないからといって、記事を増やし続けることは現在のSEO界隈では逆効果になります。

前述でも解説しましたが、Googleはユーザーにとって有益なコンテンツを増やすことを目指しています。そのため、質よりも量を優先し、SEO対策だけを目的としたユーザーの役に立たないページは、低品質コンテンツと認定されてサイトのSEO評価を下げることになります。

また、同じ対策キーワードを対策したコンテンツや対策キーワードを決めずに作成したコンテンツがサイト内に多いと、重複コンテンツとみなされることにもなります。

重複コンテンツと見なされた場合、記事のSEO評価が分散してしまうため、量を増やすコンテンツ作成は適切ではありません。

さらには、質より量を選ぶと、後から同じような記事を削除したり、内容が薄い記事を書き直したりする必要があるため、2度手間になります。とりあえず量を増やす行為は、SEO対策において悪いことばかりなので、1つ1つの記事の質を重視するようにしましょう。

重複コンテンツについては『重複コンテンツとは?基準やSEOペナルティの可能性、回避方法について』にまとめているのでお役立てください。

インデックスがされていない

検索順位が思うように上がらない原因のひとつに、「インデックスされていない」という根本的な問題があります。たとえコンテンツがどれだけ高品質だとしても、検索エンジンにその存在を認識されていなければ、SEO施策のスタートラインにすら立てていないのと同じです。

この問題を防ぐためには、まず検索エンジンにページを正しくクロール・解析してもらえるよう、内部対策を整えることが必要です。

また、被リンクの獲得やSNSによる拡散といった外部施策も、クローラーを呼び込む助けになります。まずは検索エンジンに確実に見つけてもらうこと。それがSEOの第一歩です。

インデックスされいない原因については『Googleにインデックスされない場合の理由と対策方法を詳しく解説』にまとめているのでお役立てください。

公開したコンテンツをメンテナンスしない

3つ目は公開したページの更新やメンテナンス(リライト)を行わないことです。

SEO対策ではコンテンツ作成が重要ですが、作成したら終わりではありません。

下記のような条件の記事は定期的にリライトするようにしましょう。

- 上位表示されない記事

- 上位表示されても情報が古い記事

上位表示されない記事は、ユーザーの検索意図からズレていないかを再度考え、今の記事内容が適切か否かを見直す必要があります。というのも、記事作成時には間違いないと思ったものでも、あとから読み返してみると検索意図からのズレや間違いに気づくことも多いからです。

また、上位表示されている記事であっても、コンテンツ作成時は最新の情報だったものが時間経過に伴い情報が古くなることがあるため、メンテナンスが必要です。例えば、コンテンツ内に商品価格を掲載しており、半年過ぎて値上がりがあった場合などは、都度修正する必要があります。

情報更新が滞ったままのサイトは、SEO評価が上がらず、検索結果画面で上位表示され続けることはありません。

新規コンテンツ作成を進めながら、すでに作成して公開しているコンテンツを定期的に更新するようにしましょう。

スパムポリシーに違反している

Googleは、検索ユーザーにとって有益な情報を正しく届けるために、検索順位を不正に操作しようとする行為を厳しく取り締まっています。

その一環として設けられているのが「スパムポリシー」です。

このポリシーには例えば、他サイトからの文章を無断でコピーした「コピーコンテンツ」や、ユーザーには見せずに検索エンジンだけに最適化された情報を表示する「クローキング」、さらには「被リンクの売買」やリンクファームを用いた被リンクの量産などがあります。

これらスパムポリシーに違反したサイトには厳しいペナルティが課されます。

特に近年はAIの進化により、こうした不正行為の検知精度も飛躍的に向上しており、意図しない違反でも検索順位が大きく下がる、あるいはインデックスから除外されるケースもあります。

本来のSEOとは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを正しく届けるための取り組みです。順位を上げることだけを目的にした不自然な対策は、長期的に見て大きな損失を招く可能性があるため、スパムポリシーを理解し、誠実な運営を心がけることが上位表示を狙うために不可欠です。

SEOにおけるスパムについては『SEOスパムとは?ペナルティになる代表的な行為や正しい施策を理解しよう』にまとめているのでお役立てください。

SEO対策で上位表示できないときは?

ここまで紹介したSEO対策を実践しているにも関わらず、どうしても上位表示できないこともあり得ます。

SEO対策を自分なりに進めてきたものの、どうしても結果が出ない場合には以下の手段を考えてみましょう。

SEOツールを導入し具体的な改善点や施策を進める

1つ目の手段は、SEOツールの導入です。

SEOツールには、無料で利用できるものから有料のものまで、課題や目的に合わせて様々なものが提供されています。例えば、キーワード分析をしてくれるものや、上位表示を支援してくれるもの、公開したページの順位計測をしてくれるものなど、様々なツールがあります。

SEOツールを活用すれば、人力では考えられなかった改善点や、見えなかったSEO施策を補うことが可能です。今まで取り組んでいたSEO施策で、思うように上位表示できない場合は、無料のSEOツールを導入することからスタートしてみましょう。

ただし、SEOツールはあくまでツールでしかなく、導入したから必ず上位表示につながるというものではありません。使い始めたことで満足してしまう方もいらっしゃいますが、そこから先にSEOの知識を身に着けながら活用することが重要です。

自社サイトにおけるSEO対策の段階や戦略、成果が発生しているかどうかといった状況に合わせて最適なSEOツールを選び、PDCAを回して上位表示を目指しましょう。

おすすめのSEOツールを『【目的別】本当に使えるSEOチェックツールを12選紹介!』にまとめているのでお役立てください。

外部のSEOコンサルティングに依頼する

2つ目の手段は、外部のコンサルティングへの依頼です。

SEOに関して専門的にコンサルティングを請け負う企業もあります。SEOコンサルティングは、サイト運営状況や施策、目的、ターゲット、上位表示している競合サイトなどを確認しながら、自社サイトの方向性や施策を担当者の経験則やツールを活用して支援してくれます。

また、分析や振り返り、SEO施策の洗い出しなどは、基本的に全て実施してもらえるため、実行部分に集中することもメリットとして挙げられます。

一方の注意点として、SEOコンサルティングの料金相場は月額100,000円~500,000円程度となっており、サイト規模や相談内容によって金額に幅が出ます。

また、SEOコンサルティングは、サイト全体に対する総合的なSEO施策のものから、コンテンツ部分のみのSEO施策など、一部分だけのものもあります。

依頼内容に応じて月々の金額も異なるので、SEOコンサルティングを検討する際は、一度問い合わせをしてどのくらいの費用が必要になるかを確認するのが良いでしょう。

外部のSEOコンサルティング選びについては『おすすめのSEOコンサルティング会社5社を比較!料金相場や業者選びの注意点も紹介』にまとめていますのでお役立てください。

まとめ:SEO対策で上位表示を目指していきましょう

SEO対策のため、コンテンツ作成を続けたとしても、すぐに検索結果画面で上位表示できるものではありません。検索エンジンが何を求めているのか、順位をどのように決めているかを知らなければ上位表示することは難しくなります。

そして、前提として上位表示を狙う場合には、対策キーワードに対し、ユーザーとクローラーの両方にわかりやすいコンテンツを作成する必要があります。自社サイトを運営していく上でやってはいけないSEO対策、実行するべきSEO対策を明確にしながら、ときにはSEOツールを取り入れて上位表示を狙っていきましょう。

当社ではコンテンツのSEO品質をスコア化し、上位表示が狙える「EmmaTools」を提供しています。

「コンテンツのSEO品質を上げたい」「対策キーワードで上位表示を狙いたい」という方は、ぜひ、無料トライアルをお試しください。